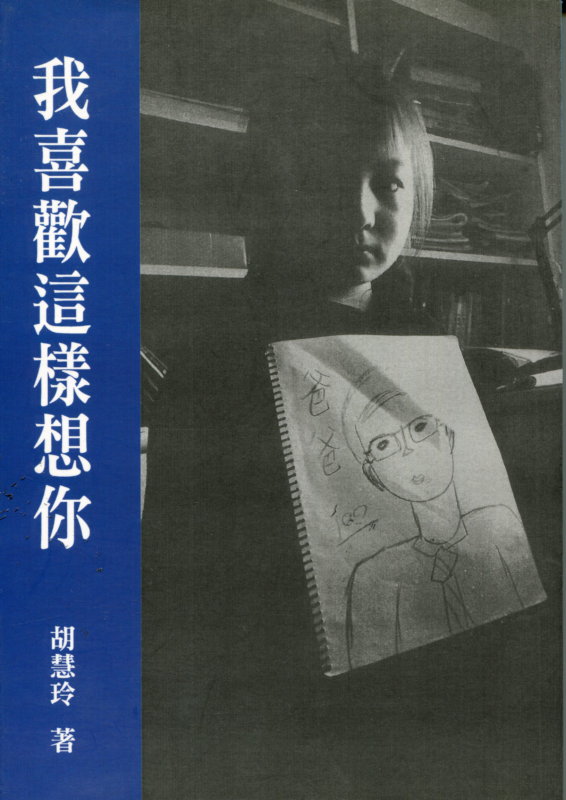

我喜歡這樣想你

胡慧玲

(寫於1992年春天)

我常常想你。

想你,以一種幾近殘忍或敗德的方式想你,快樂的想,嘴角含笑的想。或者說,我喜歡這樣想你,或者說,我想你喜歡我這樣想你。

寒流來,大家圍著吃酸菜白肉火鍋的時候,我想你。農曆春節鞭炮聲中,興高彩烈打麻將的時候,我想你。細細春雨裡,黃澄澄的木棉花轟轟然開在高高的枝頭上,我想你。認識一個爽快俐落踏實努力的新朋友的時候,我想你。看到好書,讀到好文章,聽到荒腔走板的歌聲,我想你。知道別人也想你的時候,我想你。快樂的時候想你,不快樂的時候,我也寧可快樂的想你。「他媽的,鄭南榕,我對你真好,好的連我自己都感動了。」你生前我曾三番兩次嘀嘀咕咕,現在偶爾我還會如此自言自語。

我想你,因為你是一個很好很好的朋友,一個很好很好的老闆。我想你,快樂的想,嘴角含笑的想,因為我不把你當作一個英雄,一個烈士,或一個神祇。

前幾天,我和吳乃仁講話。他說了一句話,原句我已經忘了,大意是說,他從不鼓勵人家為兩千萬台灣人犧牲,因為他有時看到台灣人,只想一巴掌打下去,搞不清楚為什麼要為這種人犧牲。

其實我也是這麼想。如果我們曾經積極的做什麼,或乾淨的不做什麼,並不是念念不忘要為兩千萬台灣人犧牲奮鬥,而是為自己,為了自己的心安理得,為了自己晚上好睡一點,為了以後不遺憾。你做的種種,應該也是這樣吧。我早早放棄詮釋你生前死後的意義和影響,寧願認定你做這一切,都是為了你自己的信仰,或諸如此類很抽象很遙遠卻很不可或缺的東西。因為諸多台灣人的諸多模樣,也常令我忍不住想要一巴掌往他的腦袋瓜打下去呢。

一年多前,心情正悶時,我曾寫信給日本的阿娟。匆匆歲月,我不太記得詳細內容,約略是說,自從你走了之後,回想過去,彷彿力氣已在那幾年用完,再也沒辦法做任何需要耐力和意志力的事情了。我的一部份生命,隨著你的死去而死去了。春寒料峭,我在霧濛濛的窗前寫信給遠方的友人,寫著寫著,禁不住就趴在書桌上哭起來。無法遏止的淚水,分不清是為你流還是為自己流。

也是從那時開始,我暗暗立誓,此後不再為自己落淚。

漸漸我化繁為簡,自然而然把自己整理成一種「讀者文摘」型的人物。漸漸我比較能夠快樂,啊,快樂是可能的,如果你願意。豪情壯志,寫在雲上,絲絲隨風而去。 「 如果我能阻止一個心破碎 我便沒白活 如果我能使一個生命少受點罪 或緩和一點痛苦 或幫助一隻昏迷的知更鳥 再度回到它的窩 我便沒有白活」這是閣樓詩人艾蜜莉.荻金遜的詩。是的,我已經是「讀者文摘」型的人類。

其實你一直很容易快樂。從前在編輯檯處理你的稿子,似乎很少給你好臉色看。我們說別人的文字是「化腐朽為神奇」,你的恰恰相反,是「化神奇為腐朽」。對於我們無情的比喻,你總是好脾氣的笑著。難得幾次稱說讚你稿子寫的好,你就掩飾不住滿臉暢意,立刻用加倍的形容詞鉅細靡遺的讚美自己,然後以走路有風的步伐,咻咻有聲的走回總編輯室,繼續寫稿。

是的,你的字典裡沒有「謙虛」。你很少推拖拒絕,很少以退為進,倒常常以接近突兀的明快口氣,說,是,我可以,我來做,我做的很好。於是,你就去做了。

你還喜歡讚美你的妻子和女兒。對現時的男人來說,眷戀女兒似乎是社會所允許的,大聲誇耀妻子的諸多能事,往往遭人側目。我識你於微時,於你「相妻教女」的日子,常看你穿著短褲,趿著拖鞋,牽著小竹梅坐公車逛台北市打電動玩具。在識與不識者面前,你大言夸夸,說你娶太太第一名,說你太太穿著打扮第一 流,說你太太在廣告界提案比稿第一把,又說你太太如何為你傾倒,為你痴迷,云云。聽者有人皺緊眉頭,有人扭頭輕笑,大部份人不以為意,我卻確信你是一個難得的有氣度有自信的男人。

竹梅也是。辦雜誌的時候,葉菊蘭廣告公司上班早,你帶竹梅到亞都咖啡廳,父女兩人看報紙吃早餐,唧唧咕咕說話說個不停。你送竹梅上學,接竹梅放學。逢人就瞇瞇笑,說,「啊,我和別人的太太有約會。」快樂兩個字簡直就刻在額上,要向全世界的人宣布你的幸福。

你走後,竹梅寫了一首詩。說你是她的太陽,卻是她叫不回的太陽,太陽不見了,她覺得好冷好冷。

我常覺得,你們是彼此的太陽。你們一家三口互相狂戀,樂成一團。

近月來,為了編你的三週年紀念集,我數度前往你家。竹梅已經六年級了,聰穎過人,美麗倍增,將來有傾國傾城的可能。她在廚房磨菇半天,才款款移步出來,端著茶托,輕柔的說,「胡阿姨,請用茶。」茶托上是白瓷鑲金邊的茶具,清澈茶面上漂著一片新鮮艷麗的紫紅玫瑰花瓣,另外兩個白瓷茶盤,一個擺了幾粒貝殻狀的巧克力糖,一個則裝著金黃透明的桔子醬,都襯著帶水珠的紫紅色玫瑰花瓣。「胡阿姨,紅茶加一點點桔子醬,攪拌一下,妳試試看,很好喝呢。 」

你的妻子也只有在提到竹梅時,才綻出甜滋滋的笑容。我們喝茶講話,說著說著,她就入了神,自顧自又說起不相干的主題,也是永恆的主題,「哎,竹梅怎麼這麼漂亮,這麼漂亮。」這類的問題,她可以不停的自問自答。多年來,其實我也習慣了你們一家狂戀三人組的語言模式。至今她仍維持舊習,無論討論什麼事項,她永遠可以天外飛來一章,瞇著眼微笑起來,旁若無人的柔聲說,「哎,鄭南榕,真英俊,一輩子沒見過這麼英俊的男人。」我說,可是,鄭南榕那口黑牙……。她置之不理,繼續歡喜的自言自語。

我們在你家閣樓的榻榻米上講話。檜木方桌上放著我們雜誌社幾個娘兒們送葉菊蘭的生日禮物,一條南洋手染桌布,和一座橢圓青銅墨綠花瓶,插著白燦燦的滿天星,就供在你的油畫肖像下。落地窗外是淅淅瀝瀝的春雨,春雨後是各式各樣殘破的屋頂和荒草,以及遠處一片模糊的捷運工程。你的妻子在屋內哭泣,斷斷續續說一些陳年往事。

葉菊蘭說,「我的青春,全部投資給你了……你居然這樣對待我。」

鄭南榕說,「妳說什麼?我的青春,不也全部投資給妳了嗎……」

葉菊蘭說,「你不愛我……」

鄭南榕說,「有一天妳終會知道我很愛妳。」

我在閣樓裡翻閱你的妻子三年前此時的札記。

1989年2月17日,江瑞添說,鄭南榕足不出戶,缺乏陽光。吳寶玉說,竹梅就是鄭南榕的陽光。

1989年2月19日,竹梅中午哭了,不知道爸爸為什麼不出門?

1989年2月21日,連續兩天沒睡,什麼時候是訣別日?

1989年5月13日,一,整理冬天衣物,交洗衣店。看鄭南榕的衣櫥,淚眼模糊中,決定不動它。二,下午爸爸媽媽來,說到骨灰罐的顏色和設計,不禁悲從中來。三,晚上做七七,燒兩套西裝,一件浴袍,一件外套,領帶三條,一雙鞋,一雙拖鞋,浴巾,手帕,內衣褲,休閒裝,給鄭南榕。四,竹梅要保留爸爸一 件灰黑格子夾克。竹梅抱著夾克,偷偷的掉眼淚。五,做完七七,可以不用每天送飯,早晚燒香就好。但是想到鄭南榕仍在殯儀館中,總是不忍,好傷心啊。…

你的妻子在潦草的札記中寫著,「整理鄭南榕的東西,大哭。」接著她遲疑了,彷彿有點不安,下面又加了一句,「大哭一場,鄭南榕會不高興吧。」

她也勉強承認,其實你是她一輩子的恐懼和煩惱。尤其到後來,樣樣擔心,擔心雜誌銷路不好,擔心你脾氣壞,同事會氣跑,擔心你通宵趕稿,半夜回家,過馬路會被車子撞到,擔心一通電話來,又說你被鎮暴警察打得頭破血流。無止境的擔心,日夜折磨她的神經。這三年來,反而是她最不必為你操心,也是她唯一不必為你操心的時候。但是,如果可能,她卻願意,她怎樣都願,有你繼續讓她操心。

「十八歲的選擇,愛上了,沒辦法。」她又流淚了,且用力點頭。

竹梅有時候會以小大人的口氣,說,別哭了,媽媽,都已經這樣了,妳怎麼還會這樣。

竹梅又說,媽,以後我不想當總統,也不想當藝術家。哲學是什麼?

你的妻子心頭怦怦跳,隱隱約約看到你的影子。她略帶顫抖的說,哲學很複雜,是一種思考的方式。

竹梅有點滿意,說,很好,我喜歡想,我喜歡思考。

有人問你的妻子,最想做什麼?她說,最希望陪竹梅做功課,騎腳踏車,在家安心等待,知道在適當的時刻,鄭南榕會推門進來。

我可以和你的妻子笑語殷殷,約好上草山賞櫻泡溫泉,和竹梅打勾勾,等編完紀念集,再去吃披薩看虎克船長。我想我也可以繼續快樂的想你,嘴角含笑的想你。但是,你告訴我,為什麼每當我看到你的妻子和女兒手牽手的身影在暮色蒼茫中漸去漸遠,請你告訴我,為什麼,我又會忍不住掩面落淚?

胡慧玲╱寫於1992年春天,收錄於《我喜歡這樣想你》(玉山社,1995),頁155-166。

(文章轉載自:鄭南榕基金會 網站文章)

→ 你喜歡這樣想他 但為何還是忍不住掩面落淚呢? | 周婉窈部落格