黃文雄答復鏡週刊「刺蔣」八項提問之文字稿

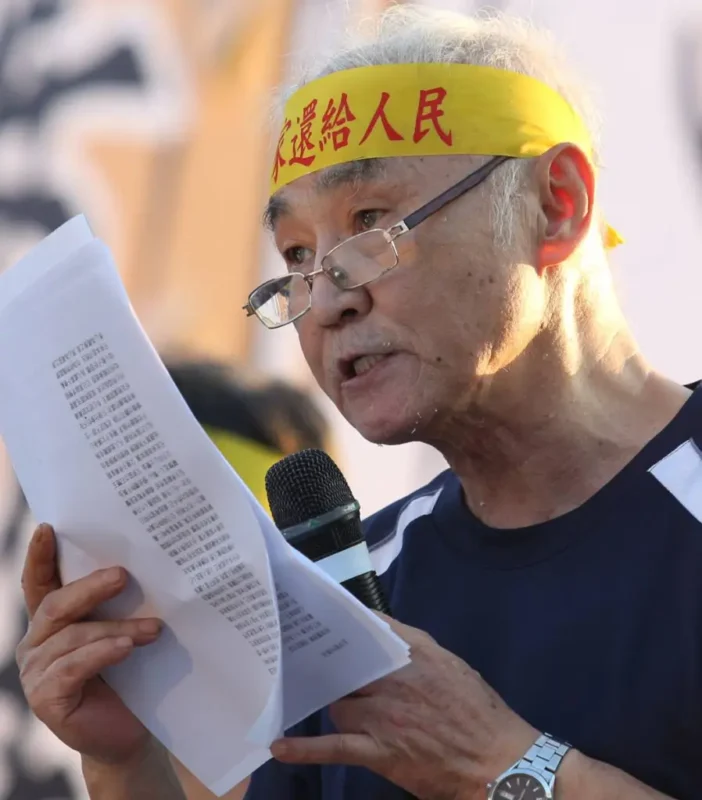

黃文雄

2018年黃文雄先生罕見地答應《鏡週刊》採訪,收到採訪提綱後,他用文字方式一一作答,長達6500字,《鏡週刊》破例原文照刊。去年文雄先生將他的打字檔寄給我,囑咐刊登在本部落格,方便關心的讀者查尋。(周婉窈2022/01/01)

一、當時您是康乃爾的博士生,前途似錦,能否請您先與我們聊聊,若沒有刺蔣案,您到美國之後的人生規劃及夢想,原本是怎麼樣的呢?

答:

我大學和研究所讀的都是新聞,比較關心國際事務,英文也還好,有些外國朋友。其中幾位還非常有趣,像昨晚在慕哲提到的那位,他父親參加過西班牙內戰裡的國際志願軍International Brigade,所以一家都對佛朗哥的西班牙很熟。其他幾位還參加過六十年代初已在崛起的美國學生運動。那時的台灣很閉鎖,跟他(她)們來往談論,越來越覺得必須出去體驗外面那麼大的世界,這是我出國留學最強大的動機。

至於拿到學位後有甚麼計畫,大概還是在美國找家大學教幾年書,繼續看看這個世界,然後回國教書吧。教書有許多我喜歡的好處,例如寒暑假的時間、和年輕人接觸的機會,也許還可以加入和發動社會運動。當然,因為刺蔣,這一切都只是計畫而已,除了一九九六年回國後這二十一年的社會運動。

二、您曾撰文寫到,當年那樣的時空背景下,不少人都有刺殺蔣經國的念頭,您是其中之一。能否請您與我們更詳細地談談,六〇年代美國反越戰、各種人權運動一波接一波的浪潮,曾經帶給您那些啟發,而那樣的社會氣氛下,對比台灣的政治環境,您何時是什麼時候開始有刺殺蔣經國的構想呢?

答:

刺殺蔣經國的構想是去美國後才有的。

一九六五年我從匹茲堡大學轉學到康乃爾大學,年底聽到連文星雜誌都被禁,雖然不出意外,還是相當震驚,那時正好在修一門政治社會學的課,寫了一篇論文,分析台灣KMT治下的國家/社會關係。文章要點是,從二二八、其後的清鄉,一九四九年開始的白色恐怖,一九六〇年的「自由中國」事件,現在連文星雜誌也被禁,是一個重要的徵象。黨國對社會幾乎完全的宰制,恐怕將進入一個新時期。我從電子工程學借用了一個字,說它即將進入「超穩定」(ultrastable)的一家一黨獨裁統治。

那時海外的反蔣人士多半泛泛的談如何打倒國民黨,我開始思考的卻是先如何階段性的打破這種「超穩定」狀態。而蔣經國正是關鍵人物,但這時還沒有刺殺的構想。

我確實花了不少時間努力觀摩、見習、參與美國「一九六〇」年代風起雲湧的各種社會運動,學美國的公民社會是怎麽自我組織、怎麽運作的,但那是為將來回國用的。在美國,絕大多數這些運動不是合法的、就是有法律程序傳統可尋的公民不服從。那時期的美國,社會和人民有少數人訴諸暴力,美國政府也出了不少爛招。但整體而言,即使對美國來說,「1960年代」堪稱動亂時期,公民社會和國家機器之間,還是有某種台灣人很難想像的平衡,例如1968年詹森總統被迫放棄連任;同一年戴高樂總統也被學生和工人聯手逼得離開巴黎。同樣的運動如果發生在當時的台灣,參與者會有甚麼樣的命運?早就血流成河,到處是集中營了。這是我學到的第一課:社會自我組織的能力,對維持深化民主制度以及匡正民主運作的重要性。所以對台灣來講,首要問題是如何先打亂蔣家政權的「超穩定」統治,讓這種社會能力有冒頭、鍛練、成長的機會。

但還有重要的另一課要學。我做了些冷戰史的功課。講一個最有啓示力的案例。台灣海峽的蔣政權是冷戰中對美國最重要的反共前線基地之一,就像佛朗哥獨裁統治下的西班牙位在地中海直布羅陀海峽的要衝。二戰前,佛朗哥、希特勒和墨索里尼本來就是一掛的。西班牙雖然在二戰中保持中立,戰後還一度被禁止參加馬歇爾計劃、聯合國和北大西洋公約組織。可是,一旦美蘇冷戰爭霸開始,這些都不算了,美國還是和西班牙簽約結盟。打倒有幾十萬軍隊的蔣政權如何可能?即使掛著「自由世界」的虛名,美國多半第一個就不會容許!這是那晚在慕哲的討論即便只有二十分鐘,我一開頭就從所謂自由世界和佛朗哥的西班牙談起的原因。

我開始思考:我們可以有甚麼中長程的武器去對付蔣政權的超穩定统治。後來很多人,包括我,開始談論刺殺小蔣的可能。有一天我才突然想到,這不就是嗎?至少刺殺小蔣這一步──我要強調「這一步」三個字──是美國這個超級強權也擋不了的。去除了小蔣,蔣介石還是會牢牢地掌控台灣,但KMT黨內接班的權力鬥爭必將再起,這就有鬆動蔣家超穩定黨國宰制的可能,給民間社會打開一些空間和可能性。

那些年,談論刺殺蔣經國的人越來越多,我也會加入討論。嘗試了幾次後,我學會不提美國。那時多數台灣人對美國了解不夠深,提了美國反而麻煩。但慕哲那晚我花了時間從美蘇冷戰時期的所謂自由世界談起,就是出於這樣的緣故。在強權爭霸的世界,這個教訓到今天應該還是有用的吧。

〔接下來回答〕甚麼時候才有更具體的刺殺的構想呢?

蔣家的「超穩定」黨國統治極有利於蔣介石由父傳子的皇朝接班計劃,從策略的觀點看,這是一個敵方自己會催熟的狀況,幾乎是個常數。剩下來的就是刺殺的時與地。

最好的時地當然是他來美國訪問時;他在國內的護衛太嚴密了。勝算這部份倒是

發現得多少有點偶然。康乃爾是長春藤盟校之一,常有所謂自由世界的獨裁者來訪。我自己就碰巧親眼見過兩次,護衛極為鬆弛。我向哈佛、耶魯的朋友查問,情形也一樣。慕哲的討論那晚我曾開玩笑說,這是個「致命的誘惑」。

這些條件都在一九七〇年四月成熟。他雖然當時屈居行政院副院長,但那不過是按照劇本演出的戲碼而已,而美國政府對這次訪問的接待安排極為用心,頗有不明言而暗示接受蔣家皇朝子接父班的味道。我當然不能放過這個天賜良機。

四月二十四日那天,廣場飯店Hotel Plaza的警戒和蔣經國的護衛果然鬆弛到令人幾乎發笑。讓我說一下次日的紐約時報頭條引用警方說法的兩點。第一,當蔣經國進入廣場飯店的旋轉門時,我舞動手槍(brandishing a pistol),閃過一個美國警探和蔣的待從軍官,手臂插(thrust)入旋轉門。這裡警方因為失了面子而想表功,顯然誇大了,我並沒有靠那麼近。但警方又說,我被幾個警官壓在地上時,離小蔣只有十英尺。事實是在兩者之間,可見警戒有多鬆弛。

在這裡我必須談到我妹妹,也就是鄭自才的前妻黃晴美。她幾乎可稱是「天生的」女性主義者。家父是公務員,收入有限,也很傳統。晴美新竹女中初中部畢業時,家父很「自然」的要她去考公費的新竹師範學校。她很不服氣,就自己偷偷去台北考當時的北二女(現在的中山女中),而且還是第一名考上,家父只好讓步,還是讓她直升新竹女中高中部。(編按:此事發生於黃晴美國校畢業時,見黃文雄,〈雖小尤強:我的鬥士妹妹〉)她到美國留學後,受到當時美國各種運動內部發芽成長的第二波女權主義浪潮的影響,很自然的成為海外台灣人運動的一員,雖然不是台獨聯盟盟員。在刺蔣案裡也絕不只是「幫忙」而已。

我們兄妹早幾天就到事件現場的廣場飯店進行偵察,並商量如何進行最好。事件當天,為了小心,槍放在她的皮包裡,是在廣場飯店「亭仔腳」(走廊)另一端她才交給我的。她的鎮靜、細心和勇氣,一定要在這裡特別說明。尤其她不幸在前幾天(一月三十日)去世了,更須一提。

三、您曾經提過,當年有人建議即使要暗殺蔣經國,可找槍手,您卻認為不該由槍手代為執行,能否談談您的完整想法呢,您認為親自刺殺與請槍手有什麼不同。

答:

這次暗殺雖然使用武器,我還是把它定義為政治行動,所以,我盡量靠近小蔣,就是為了避免傷及無辜而傷害它的政治意義。當時確實有人說要雇槍手、黑道,或使用高級遠距狙擊步槍之類,但這些都是談論或幻想,當不得真。

這種事當然要由一個多少有代表性的一般台灣人來做,才能有效的向國際傳達台灣人民反對獨裁專政、追求民主獨立的理想和願望。從策略上講,也就是擴大它的國際宣傳效果。而且在美國發生,消息保證不會被封鎖,一定是國際注目的新聞。

四、當年陳榮成等人認為刺蔣過於莽撞,還不是時候。您怎麼看這樣的觀點?

答:

留美時期和以後二十五年流亡期間,我認識了不少不同國家的革命份子和反叛人士,有些經驗比較的基礎。1970年一月才整合成立的台獨聯盟在組織、紀律和鍛練上,恐怕還不如今天國內的某些社運組織。四月就碰到刺蔣這種事,難免手忙脚亂。一方面想借助刺蔣的光彩以壯大組織,另一方面又怕被認定是恐怖組織或讓某些個人受到牽連;一方面必須靠近,另一方面又要保持距離。對一個相對稚嫩又不能算基進的新組織,多少可以算是人情或文化之常,在其他國家也不是沒有發生過。

自才、晴美和我多少預期到這些,才會自組隊伍,只邀賴文雄參加,目的就在於保護組織,讓它有機會長大。

確實有些人──就叫他們老成人士吧──認為刺蔣一事太莽撞,但多半是私下說。只有陳榮成先生自我防衛性太強,還著書立說,就以他為例吧。

陳榮成先生在一本書裡曾經說:「我一直認為,要去掉白色恐怖劊子手蔣經國,應該在他執行白色恐怖的地點被處置。我堅信這信念,四十幾年來,仍未改變。」

我只有兩點評論:

第一、他是說,等國民黨政府被推翻後再說囉。其間蔣經國都有陳先生頒給的保命符嗎?虧他還是負責(台獨聯盟)島內工作的,還買了兩支手槍。那些槍或用以訓練出來的槍手只打沒有保命符的「爪牙」嗎?多有紳士風度!

第二、可是他又說「去掉」蔣經國的「處置」應該是在小蔣執行白色恐怖的「地點」,請注意是「地點」。那麼他「四十幾年來堅信」的新台灣就像當時的台灣和中共一樣,是可以公開行刑如KMT或甚至遊行示眾如CCP的囉。他這個新台灣將是甚麼樣的新台灣呢?

五、您曾在受訪時提到,逃亡二十五年期間由於認識不少各國友人,因此始終有人照應,沒有吃太多苦。然而您似乎不曾細談當年的逃亡過程,是否有什麼苦衷或者需要保護那些朋友呢?若您願意,能與我們聊聊那二十五年的漫長逃亡生涯中,曾經發生過哪些重要的事嗎,那些事是否對您也產生了重要影響?

答:

棄保離開美國到偷渡回台的二十五年,中文習慣稱為「逃亡」,就像英文常寫成go underground(走入地下)。事實上,除了有些事必須小心,我過的是很正常的地上生活,並不像好萊塢電影描寫的東躲西藏。例如我照樣參加當地和國際的社會運動,但要避免被電視拍到,不給FBI和國際刑警組織追捕我的線索。

這其間靠的就是「一九六〇」年代的一種國際網絡。

美國廢奴之前,反奴人士組織起來,幫助南方的黑奴逃到北方的廢奴州和加拿大,甚至墨西哥,並協助他(她)們安頓。這種網絡叫「地下鐵路」(underground railroad)。六〇年代很多美國年輕人因反對越戰而拒服兵役,選擇出國流亡,「地下鐵路」又興盛起來,有很多大小網絡,鐵路之外還有其他交通工具,也有共用分享的某些專業服務,例如證件偽造。而且擴及反越戰以外其他運動需要協助的人。當然也更國際化,擴及加拿大以外的地區。

我在美國參與各種運動有不少朋友,離開美國就是他(她)們替我安排的,然後由目的地的進步人士接手照顧。照顧反越戰者的網絡通常不怎麼秘密,反正越戰結束後有法律途徑可循,例如回國後關個一、兩年或其他安排。但照顧像我這種國際刑警也在追緝的人就不一樣了,必須非常秘密。協助我的那些網絡現在還在協助類似我的案子的人,我必須為他(她)們著想。

這是我不講這些年的原因。但我已在一篇文章裡宣佈今年起──人生的第八十一年──要從社運退休,寫一些回憶文字。我會找一些不會傷害那些朋友和同志的方式,把這二十五年的故事寫下來。

六、有些人認為,經歷刺蔣案後的蔣經國有些改變,相較於父親,接班後的他統治方式溫和許多,且願意重用台灣人;當然,也有人認為這只是蔣經國的統治手段。您自己怎麼看待蔣經國這個人以及他的統治呢?

答:

蔣經國確實算聰明,至少在刺蔣案和次年發生的ROC被趕出聯合國後,知道必須調整KMT一黨專政的少數統治方式。但也可以說不夠聰明,大概是蔣家的「超穩定」統治「超穩定」慣了,他要等到那時候才會想到「吹台青」。歷史上有多少殖民統治者早就知道並做過了:用收買少數本土菁英以鞏固少數統治?我們居然還有博學鴻儒說,這是本土化、甚至民主化的開始,真是笑死人。如果真是如此,台灣人民後來還需要走上街頭嗎?已經很多人質疑說:果真如此,為什麼後來還會有美麗島大審、林宅血案、陳文成命案、江南案……種種等等,一點也不「寧靜」。我就不多說了。

有一點我倒是要肯定他(但要帶有諷刺感)。他去世前一、兩年終於體會到在當時全球第三波民主化的情勢下,民主化勢不可擋,他沒有像其他一些獨裁者一樣玉石俱焚的鎮壓到底。但是「幫忙救火的人也是原來放火的人」,我們可以肯定他那一點,但心裡卻不能連某種諷刺感或Sense of irony都沒有。

七、您回台之後沒有選擇從政,而是投入台灣的社會運動,尤其是人權運動。與同時期的台獨運動者相較,您也似乎更看重人權的價值甚於民族意識,能否與我們分享您這樣的核心價值從何而來,又是如何一步一步更加確立的呢。

答:

我回國後確實沒有從政,全心投入包括人權運動的社會運動,只有首次政黨輪替後,為了推動人權政策與人權立法戴過幾年國策顧問的帽子。但是二〇〇五年為了阻擋全民指紋建檔,發動社運,逼得行政院和內政部在憲法法庭對幹。在贏了六〇三釋憲案,擋下全民指紋建檔後,我就辭職不幹了。

和同時期的台獨運動者相較,我並沒有看重人權的價值勝於民族意識。在九大核心國際人權公約中居於某種「母法」地位的兩公約裡,開頭的第一條講的不就是人民自決權(people’s right to self-determination)嗎?只是people不但可以指單一民族(nation)或多民族的國家。有多個原住民族的台灣是個多民族的國家。中共和國民黨都喜歡用「民族」,那時的台獨人士和他們對峙對辯,也受到對方的感染。但我比較喜歡用「人民自决」。不像戰後初期,現在稱為「人民解放」的「運動」也遠比「民族解放」的多,是有原因的:人民自決是一種持續的權利(continuing right)的權利,即便先進國家,如果走樣,人民照樣有權行使。

所以人權的價值和民族或人民意識是二而一的。只有堅持所有人的人權,人民才會有一體感,多元而仍然一體,而且因為珍惜而願意爭取和保衛自己的社會和國家的自主和獨立。

人們往往為了局部的方便而在文字上做出許多區分。例如,在扁政府時代,我推動政府把九大核心國際人權公約批准,並制訂施行法將其國內法化,是阿扁的「人權立國」政策之一,因為國民黨首次在野,甚麼都反,只完成反對歧視婦女公約的批准。我們又創立「人約盟」繼續推動,馬英九後來喊出「人權治國」接過去做,至今已完成九大核心國際人權公約中的六個公約的國內法化。這通常被叫做人權工作,但我們為爭取蘇建和案的再審定時定點「靜走」214天;投入大埔案,爬牆進入行政院抗議;並參與「佔領」內政部的抗爭,難道就不是人權工作?

同理,很少人會把三一八和國家安全連結起來,但三一八相當幅度的增強了台灣的公民社會。如果你知道二戰時挪威人民如何用非暴力公民抵抗(civil resistence)消耗納粹占領實效的故事,你就會有不同的想法了。這是我在美國努力參與見習社會運動的原因之一。社會運動不只能夠推動社會改革,還可以有一種軍事戰略學上叫「嚇阻」(deterrence)的力量。以中共為例,台灣的公民社會如果有足夠的自我組織能力,北京就得考慮:即使軍事上吞下台灣,還有怎麼消化的問題;海峽上的台灣可是一個國際媒體必然注目的地方。先進國家都把這樣的社會力視為國防上的嚇阻力量之一,但我們的政府好像還沒想到這些,反而把社會運動視為大麻煩。我會這麼說是因為即使在軍事上,林中斌先生也曾公開著文擔心國防部不重視狙擊訓練。我們得想想,如果追根究底,這究竟意味了甚麼?打輸了空中、海上、灘頭的各式戰鬥後,就要投降了嗎?

所以我才會在「人權」工作之餘,提倡非暴力抗爭的訓練和平民國防(civilian-based defence),例如幫台灣農村陣線編了台灣第一本《非暴力抗爭手冊》,在三一八時,也在立法院內放映解說了非暴力抗爭的記錄片,著眼的就是公民社會自我組織的能力。我可以算是個大台獨吧?

至於我的核心價值,不外是老生常談(重要的是實踐):自由、平等和民主。對我來說,自由是個人和集體的自主,平等是消除歧視,民主是不違背自由和平等原則與權利的公共事務決策。至於如何一步一步更加確立,我已經八十一歲,就要看更年輕的一代代台灣人了。

八、剛過八十歲生日不算久的您,若能回頭給當年那個三十出頭的您一些建議,您會說些什麼呢?

答:

我只有一個很俗氣的回答。二〇〇二年我首次小中風後,查出我患有血管型失智症(謝謝老天,不是妹妹晴美過去數年所患的阿玆海默),十五年來各種認知能力不斷下降。若我能回頭給當年三十出頭的我提甚麼建議,我會說:「停止抽菸,勤於運動,以老天肯給的壽命為準,以對社會還多少有用為條件,多活個十年。」

此一文字答覆稿,《鏡週刊》以〈【刺蔣番外篇】黃文雄談刺蔣案〉為題,分三次刊登,:

1、https://www.mirrormedia.mg/premium/20180209pol013/

2、https://www.mirrormedia.mg/premium/20180209pol014/

3、https://today.line.me/tw/v2/article/nJ80Bx

(文章轉載自:臺灣與海洋亞洲部落格2022/01/01網站文章)