中華民國大法官為虎作倀記:從打造萬年國會、順遂蔣介石三連任、加碼白色恐怖等……到當前助陣藍白立委毀憲亂台

周婉窈

引文

10/22在林智群律師的臉書看到這一段話:

中研院法律所蘇彥圖研究員〔說〕:

我真的是拜託大家,這個(關心被癱瘓的憲法法院)不是只有我們法律學界或法律圈的人的事情,這是整個台灣社會的事情!

我們請大家持續的關心,然後加大我們關心的力道、加大我們的力量。

如果說大家都很沈默,然後大家都覺得憲法法院被癱瘓無所謂,然後政治人物可以為所欲為、不用受到處罰、不用負擔任何責任,這件事情不會有好的結果!

我們要守護這個憲政民主,真的是要靠大家的力量!

請大家一起來關心這件事情,繼續對我們的政治人物施加壓力。

~~~(引文結束)~~~

前言

這篇文章是我想寫的,同時也響應蘇彥圖的呼籲。

我是台灣史研究者,對於ROC大法官素無好感,為什麼呢,以下用「萬言書」予以說明。

當初《憲法訴訟法》(「憲訴法」)修訂改惡時,很多人寄望大法官不會任這些藍白立委毀憲亂政,會挺身而出。我就有在一群法律人(含憲法專家)面前表示過不能寄予厚望,我不是法界中人,沒人當真,大概就是當作我在發牢騷。後來我認識的謝銘洋與尤伯祥,以及不認識的陳忠五三位大法官透夠審理程序寫「協同意見書」,表達憲法法庭可以審理「憲訴法」,其後呂太郎寫「不同意見書」加入行列。也就是八位大法官有四位明白表示「不自廢武功」。當謝銘洋等三位大法官一起表達看法後,引起騷動,很多人認為憲法法庭會動起來,那時候我就知道那很可能僅止於「明志」,雖然如此,我「實體認識」的兩位大法官沒讓我失望,深感安慰。而三位女大法官蔡宗珍、朱富美、楊惠欽一直在「睡覺」(黃虹霞前大法官語),坐領高薪中,突然抖擻起床,違反「法官不語」的倫理守則,10/8一起發聲明,創下「惡例」!她們的看法就是,立法院通過的「憲訴法」就是要遵守,即使該法意在癱瘓憲法法庭。至此,很多對大法官有深切寄望的人應該斷念了吧?

我不是法界的人,不會寫「……固如何如何,惟如何如何,尚無不如何如何」這種充滿法律氣息的文章,對法律的認識可能有諸多不正確之處,就請高明指正了。由於從中華民國有大法官以來,重大關鍵性釋憲,在戒嚴時期看獨裁者的意志,解嚴後看民間的力量,不要以為大法官就真的那麼超然,他們不止沒走在時代前面,反而「跟著」時代走。如蘇彥圖先生期待的,民間一定要發揮批判力量,給繼續睡覺的四位大法官壓力,即使叫不醒她們,歷史也要記上一筆,讓她們面對將來歷史的審判──如果台灣還在,還有台灣的歷史的話。就是台灣沒了,她們滅台有份,我們天涯海角也要記住她們的姓名!民間最無力,也可能最有力的憑藉就是我們的記憶與歷史。

以下的討論主要根據《奉命釋法:大法官與轉型正義》一書,促進轉型正義委員會於2021年出版。此書處理了九個釋憲案,依時間先後為:

釋字第31號(1954)、釋字第68號(1956)、釋字第80號(1958)、釋字第85號(1960)、釋字第117號(1966)、釋字第129號(1970)、釋字第150號(1977)、釋字第261號(1990)、釋字第272號(1991)。

感謝促轉會出版不少「善書」。本文凡是括弧內附頁碼,皆引自本書。

這九個釋憲案,第117號、第150和我想討論的比較沒直接關係,其餘七案可分為:

1、與戒嚴、白恐體制相關:

(1)打造萬年國會:釋字第31號(1954)

(2)順遂蔣介石三連任:釋字第85號(1960)

(3)加碼白色恐怖:釋字第68號(1956)、釋字第80號(1958)、釋字第129(1970)、釋字272號(1991)

2、與自由民主化相關:釋字第261號(1990)

茲依主題論述如下。

一、打造萬年國會:只耗時七天,大法官釋憲讓ROC國會不用改選

先複習一下。中華民國於1945年10月25日代理盟軍來軍事接收台灣,那時候已經是「黨國體制」,以黨領國、領軍、領政……。但當時還是「訓政」時代(1928-1947),還在訓練人民過憲政生活的政府叫作「國民政府」,最高領導者叫作「主席」。1947年1月1日中華民國通過《中華民國憲法》,(「ROC憲法」)該年12月25日開始實施,這是ROC「行憲紀念日」的由來。之後舉辦各種選舉,1948年5月20日國民政府改組為中華民國政府,蔣介石就職總統,從此ROC就應該進入「憲政時期」,但且慢!

1948年5月10日《動員戡亂時期臨時條款》通過,等於「騎劫」憲法,具有太上法之姿,給專制獨裁者很大的空間,緊急處分不是用來保障憲政,反而成為破壞憲政的工具。換句話,ROC行憲才五個月半,太上條款43年後於1991年5月1日廢止,才又開始行憲。這之間,我們上下三代受黨國教育的人每年都要寫作文或用其他形式歌頌中華民國行憲紀念日。這是ROC統治台灣最大的謊言之一,您說這種教育對台灣學子會有怎樣的影響呢?

總之,我們必須跳過細節。中華民國的中央民意代表有:立法委員、國民大會代表(選舉總統、副總統),以及監察委員。1947到1948年在中國舉行第一屆選舉,但1949年秋天中華民國被中國共產黨打敗,逃亡來台灣(說好聽是「撤退」、「轉進」),很多民意代表沒跟著來。立法委員任期三年,1951年5月7日任期屆滿前,因為無法在中國舉辦選舉,為維持中華民國代表全中國民意的法統(!!年輕人可能不知道什麼叫作法統),由行政院建議總統咨請立法院決議贊同繼續行使職權,這樣延了三次(1951、1952、1953)。天下有這麼好的事情?!想像:ROC立法院傅黃集團通過法律,現任通通再延一年,連延三次。憲法法庭癱瘓後,您說現在立法院有什麼做不到的?閒話少說,回到正題。

1954年立法委員「繼續行使職權」又將於五月屆滿,第一屆監察委員,因任期六年,也將於同年六月屆滿,因此必須處理。1954年1月22日行政院以憲法有維持五院之必要為由,聲請大法官會議解釋。司法院於23日收受本件聲請後,火速在29日就做成解釋並公布。真的有夠火速,前後七天!!

這個申請釋憲的結果就是1954年釋字第31號,本號解釋讓第一屆中央民意代表繼續行使職權。以下是「憲法法庭」網站釋字第31號的擷圖(以下擷圖來源一樣,不另標註):

內容實在很簡單,看不出有什麼學理。根據楊雅雯、劉恆妏的研究,一些跡象「顯示這號解釋很可能是行政部門跟司法部門已經相互照會,針對有關中央民意代表不改選的解套方式達成某種默契後,才由行政院提出聲請,司法院透過解釋予以確認。」(頁154)

關於大法官之間的討論,我們就略過。如果我們將來有自己真正的國家,自己的憲法,歷史終將算這筆帳的。

二、傅正的憤怒:大法官替蔣介石達成三連任的野望

1960年2月19日,傅正在日記寫下他對大法官的失望、痛心與悲憤。那是針對釋字第85號,茲迻錄於下:

「當我今晚抄寫〔按,《自由中國》〕關於評論大法官會議解釋案的社論稿時, 內心感到很沈重。

這次出席會議的十五位大法官中,有六位是臺灣大學法學院的教授,而且是在我前幾年寄讀時便在那裡當教授的,所以都可說是我的老師。尤其洪應灶和曾繁康兩位,我都先後聽過他們的課,儘管當時便不如何敬佩他們,尤其對曾先生的〈中國政治思想史〉素養感到失望,但我總算是他們的學生。因此,我在下筆時,用字用句,便不得不格外的謹慎,以免一些過於使他們過不去的話出現。

可是,我對他們這幾位大法官,身為大學教授,竟不知道尊重自己的知識和職權,實在無法掩飾內心的悲憤!國家有了他們,如果是用來做這種事的,豈不比沒有他們還好嗎?政府當局玩法弄權不可悲,知識分子竟助桀為虐才可悲呢!」

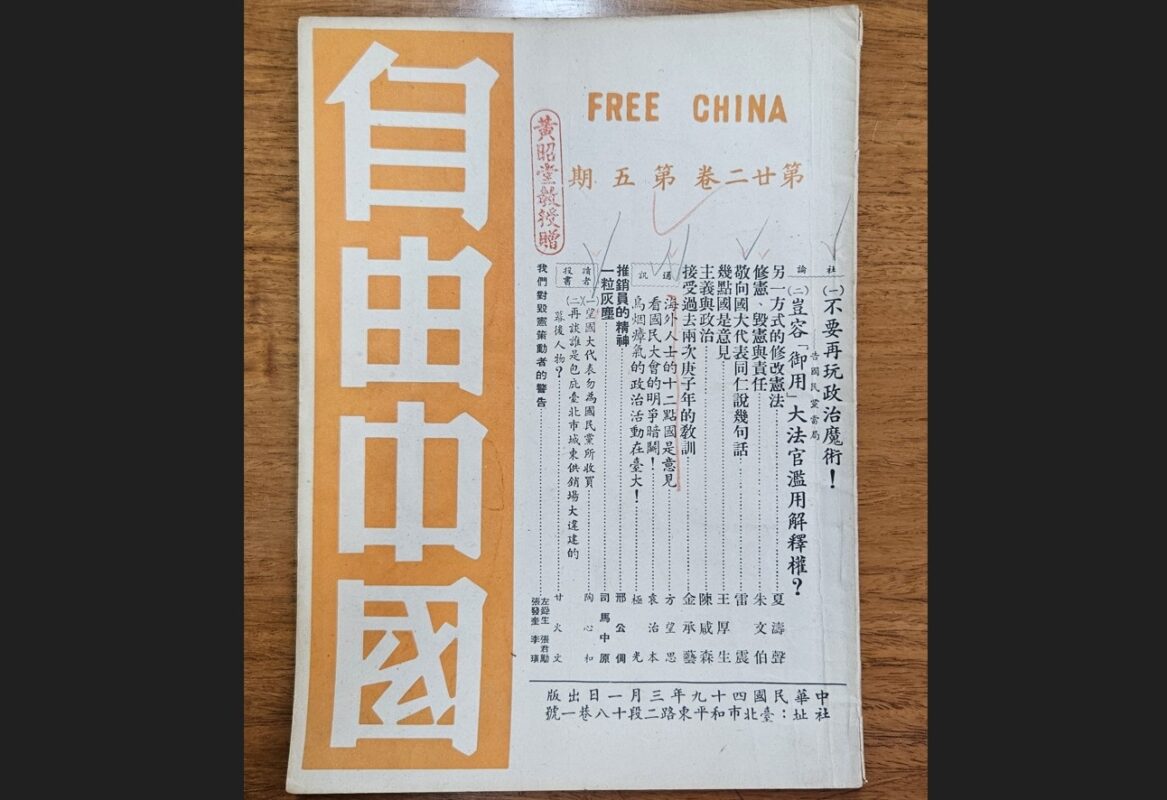

讓傅正這麼憤慨,指控「知識分子竟助桀為虐」,是釋字第85號。日記中提到的《自由中國》社論是〈豈容御用大法官濫用解釋權?〉(22:5,1960年3月),而釋字第85號又是所為何來?

背景複習一下。中華民國憲法規定總統只能當兩任,不能當第三任。蔣介石1948年選上總統,非直選,是由國民大會代表選出的,一任六年。1954他當選第二任,1960就不能再選了。但他想三連任,這是路人皆知的野望,引起自由派學者與本土參政菁英的批評,雷震、殷海光主導、傅正等人編輯的《自由中國》極力批判,想阻止蔣介石毀憲連任。細節略過,總之,蔣介石就是要三連任,若要三連任就只有修改《中華民國憲法》或《動員戡亂時期臨時條款》(「臨時條款」)了。蔣介石權衡利害關係之後,公開表示不希望修憲,那些簇擁他的人就改而主張修改「臨時條款」。

問題來了。不管修改「ROC憲法」或修改「臨時條款」,都需要國民大會代表三分之二出席。選總統、副總統需要二分之一出席。但是中華民國逃亡至台灣,很多國民大會代表沒跟著來。1953年,蔣介石要做第二任,就面臨召開會議人數不足的問題,因此行政院就函請立法院修改《國民大會組織法》,將原本需二分之一出席的開會門檻改為三分之一。黨國一體、政院一體,真的好辦事!

此外,黨國還發展出一套匪夷所思的遞補辦法,簡單來講,你當時有參選就直接變成具有遞補資格的「候補人」,出缺就可以遞補上去;行蹤不明的也由候補人依次遞補。這樣拼命搞,到1953年年底國民大會代表總數共有1,643人。但你知道國民大會代表的總額是多少嗎?若以法定人數來說,是3,045人,當時合法選出的人數則是2,961人。遞補半天達到的人數1,643人,勉強超過半數,可以開會,可以選總統,但要修改「臨時條款」需要三分之二出席,若用法定人數來計算,需要2,030,若用合法選出的人數來計算,需要1,974人,這努力用遞補方式增加到1,643的人數,再怎樣都不夠啊!沒關係,我們來請大法官釋憲。

大法官真的很幫忙,1960年釋字第85號這樣解釋總額如何計算:「憲法所稱國民大會代表總額,在當前情形,應以依法選出而能應召集會之國民大會代表人數為計算標準。」

1960年釋字第85號擷圖:

我們應該這樣去上公民課教小朋友如何開會吧。無會不成!所以國民大會代表就可合法集會並修改「臨時條款」了。你能怪傅正罵知識分子助桀為虐比政府當局玩法弄權更可悲嗎?

那麼,「臨時條款」怎麼修呢?「國民大會以「起立」投票的方式,修改了《動員戡亂時期臨時條款》中的第三條,明文規定「動員戡亂時期,總統副總統得連選連任,不受憲法第四十七條連任一次之限制。」還加碼耶,可以無限連任,蔣介石是在第五屆總統任上過世(1975/4/5)

最後我們引《自由中國》的評語做結:「一個依法應該是維護憲法尊嚴的大法官會議,為何做出此種解釋呢?我們想來想去,只想到一個理由,那就是大法官已經放棄自己的超然立場,做了『御用』的工具,實行『司法配合國策』!」其實罵得太溫和,應該拿1990/5/3《首都早報》頭版左上那個字來罵才對。

三、加碼白色恐怖:大法官如何讓「曾經」變成「繼續」,讓未滿14歲的孩童「永遠」叛亂,讓政治受難者無法平反?

三之上:釋字第68號、釋字第129號

關心轉型正義的朋友大都知道:1987年7月15日台灣解除戒嚴,第二天就有12位白恐受難者一起提起上訴,結果呢?前一天生效的《動員戡亂時期國家安全法》剝奪了他們上訴的權利,最高法院據此駁回每一個人的上訴。這是非常殘酷的事情,

1987年9月由11位政治受難者提出釋憲聲請(共三份),結果大法官審理好久,到1991年1月才做出解釋,就是釋字第272號,完全封殺上訴的可能!這我們留待最後來解說。感嘆:七天打造萬年國會的釋憲氣概怎麼完全不見?!

大法官讓白色恐怖更加恐怖,而且完全無視白恐法令的違憲,令人嘆為觀止。

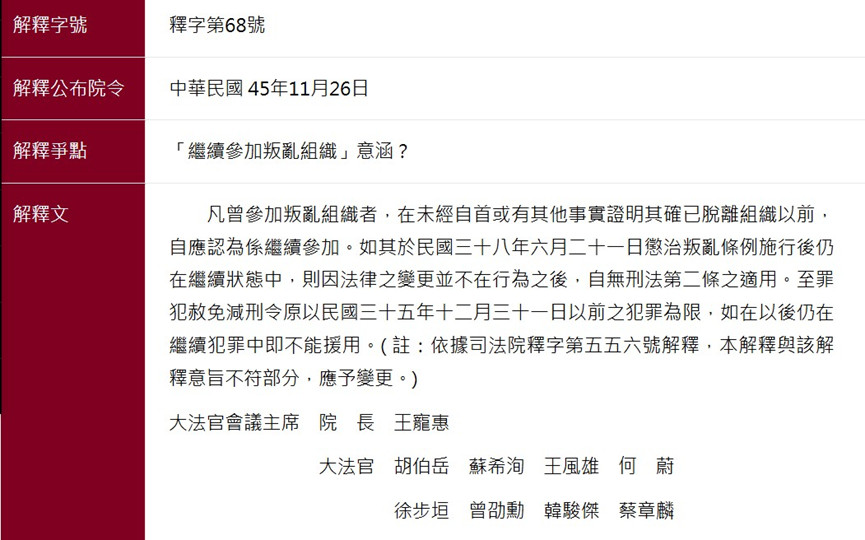

我們按照釋字編號,一一說明。首先是釋字第68號。徐偉群在討論這個釋字,論文題目就是「若無自首,就算繼續參加」,非常扼要簡明地點出釋字第68號的要義。

比較特別的是,提出聲請釋憲的是監察院,是因為監察院對國防部的法律適用的見解有歧異。細節略去,主要是想確認什麼是「繼續參加叛亂組織」。釋憲的結果是:「凡曾參加叛亂組織者,在未經自首或有其他事實證明其確已脫離組織之前,自應認為係繼續參加。」一個人是否繼續參加叛亂組織,是「事實審究」的問題,結果變成「法律問題」,由法律來定義。(徐偉群,頁34-35)

這是非常荒謬的,用白話來說,就是一個人曾經參加「共匪」組織,他在自首那一刻之前,或有其他可以證明他沒參加之前,都是「繼續」參加。讓我這個非法律訓練的人來舉個白話例子,比如:你發燒,通常發燒會停止下來,但不管你是否還發燒,大法官認為要到你開口說「我不發燒了」,在那一刻之前,你都還是發燒狀態。雖然有點比擬不倫,不過,大約就是這樣,一個人是不是發燒,是事實問題,量體溫就知道,結果被定義為你要出來喊不發燒了,你的燒在那一刻之前法律認為你還在發燒。

這當然很荒謬,所以大法官一開始提出來的解釋文擬稿其實是合乎常理的(恕我用普通話來說),第一段直接說:一、參加叛亂組織後能否認其並無繼續狀態應依事實審究,不屬法律問題。第二段涉及相關的法條,就省略,以免太繁瑣。

明顯合理的解釋,結果大轉彎,為什麼?根據徐偉群的研究,在討論過程中,就是要「配合國策」,我用白話來講,就是因為「共匪好壞壞」,要這樣才能制「殺人如麻」的共匪。(Murmur:對比今天的「中國好棒棒」,都是中國國民黨講了算。)徐偉群總結指出:「在本案,是職司最高司法權的大法官群體,因為對敵人的恐懼與侍從思維,加上缺乏維護人權法治的堅定意志三個因素,共同鞏固了威權體制的基礎。」(頁44)

1956年釋字第68號擷圖:

接下來,我們要討論因為荒謬離譜的一個釋憲,導致另一個更荒謬離譜的釋憲。

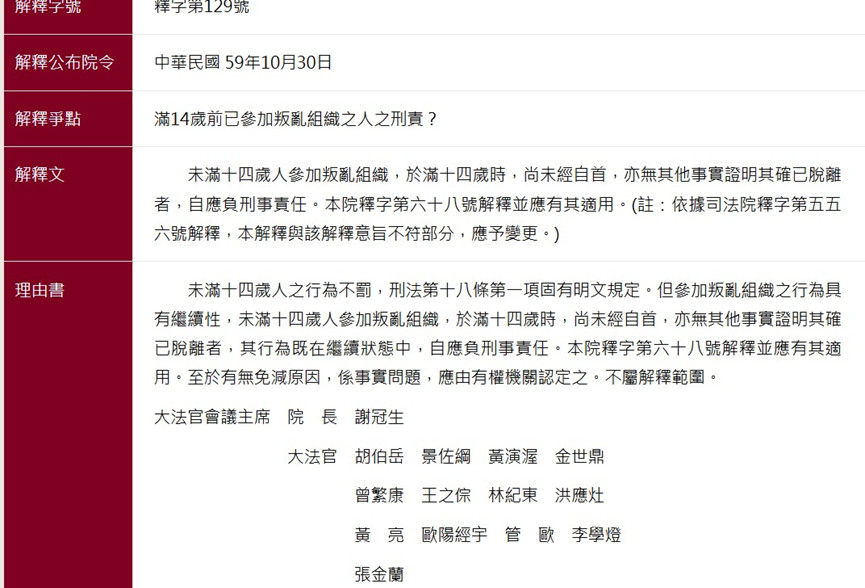

1968年監察院向司法院大法官會議聲請統一解釋法律命令。本案是針對包括「牟奇玉、牟紹恒等涉及參加共黨『兒童團』組織案」等數起案件的軍法判決而提出聲請的,其實是針對1956年釋字第68號的解釋的聲請再行解釋,可以說是釋字第68號的延續。

簡單交代一下「兒童團」案情:牟奇玉、牟紹恒兩人在1945年間在家鄉參加「匪偽兒童團」,來台灣後沒自首(請劃重點),1966年分別於5月18日、19日被捕,各判五年,於1971年5月17日、18日期滿各獲開釋。

審判期間,兩人都稱被刑求,但不被採納(好奇:有哪個白恐案件有被軍事法庭承認口供取自刑求?)兩人會被判刑,並無具體證據,只是兩人的自白「互證相符」。先不管是否被刑求招供,兩人在1945年才13歲,未滿14歲,依《中華民國刑法》第18條第一項「未滿十四歲人之行為,不罰」,但根據釋字68號,未自首,也沒有其他事實證明其確已脫離組織之前,就是「繼續參加」,所以有罪。

這裡其實有很詭異的地方。未滿14歲不罰,不代表無罪,所以過了14歲以後,不管有無參加,因為沒自首,「法律」認定是繼續參加。這裡還牽涉到《懲治叛亂條例》1949年才發布,參加「兒童團」在這之前,以及其他相關法令,這些我們就不予討論了。

根據研究,審理過程經過相當激烈的討論,但基本上沒有大法官要挑戰釋字第68號解釋本身的合法性或合憲性。(頁79、81)最後呢?政治進來了,開始有人主張大法官解釋不能「違反國策」,甚至有人提到「張〔金蘭〕大法官前天說總裁有一個手令」(頁102),「黨中央意見」也出現在討論中。在考量「國策利益」與「政府決策」之下,多數大法官選擇屈服,最後連「不知」與「被迫」的詞語都不能出現在解釋文。

總裁(蔣介石)與黨中央意志的介入,看來是本案轉折的關鍵因素。結果就是未滿14歲一旦參加共產黨組織,只要沒自首或無反證,就是永遠「繼續參加」。 對於這些大法官如此願意仰承上意、配合國策,徐偉群評論道:「這是過去權威在體制內的自我複製的結果,或者說是,過去權威對後來人的規訓作用。正是這個自我複製與規訓作用,使得威權統治秩序不需要經由特別的惡意,也可以獲得鞏固。」(頁107)這或許也可以用來理解此刻三位大法官寧可「睡覺」也不願意出席憲法法庭的事件。

1970年釋字第129號擷圖:

蔣介石被中國共產黨打敗逃來台灣,因此非常痛恨共產黨,以及參加其組織的人,釋字第86號將未自首定義為「繼續參加」,應該就是因為蔣介石要逼參加過共產黨組織的人出來自首,以「肅清」共匪。但蔣介石是一個完全沒有法治觀念的人,他的統治是「超級人治」,才會在沒有新事證、不引其他法條的情況下,拿起紅筆(偶爾是黑筆)直接在公文上改刑期、「批」死人。他非法/違法奪走259個人的性命。

「自首」本來就會減輕或免除其刑,甚至不起訴(《懲治叛亂條例》第9條第1項),但你知道嗎?──蔣介石連自首的人都要判死刑。徐會之案就是這樣一個例子。1950年6月徐會之被逮捕,因有自首之事實,判處五年,被蔣介石退回嚴判,還是維持五年,但附帶說可改為最高刑十五年。蔣介石不接受,紅筆一揮,批:「应即槍決可也」。

「曾經」是「繼續」,自首換死刑,這就是白色恐怖的恐怖。大法官不只透過釋憲讓白色恐怖成其恐怖,是共犯也是幫兇,其實他們還是「法盲」,釋憲時看不到法律「違憲」,或選擇看不見,以下兩個釋憲案就是明證。

三之下:釋字第80號、釋字第272號

釋字第80號是要解決「在戒嚴地域有無參加叛亂組織及是否繼續,由何機關認定」的問題:軍事機關或司法機關。釋憲結果是軍事機關。這個釋憲過程的討論實在太夾纏,大概只有法律系學生才有耐心仔細看且看得懂,在這裡就不徵引,倒是蘇彥圖指出兩點,非常值得注意:1、大法官不敢(或者無法)審查《懲治叛亂條例》第十條後段是否違反《中華民國憲法》第九條有關非現役軍人不受軍事審判之規定。2、大法官不敢(或者無法)審查、變更司法院釋字第68號解釋。(頁51)

第一點是「違憲」的問題,大法官不就是「憲法保護者」嗎?讓我們按順序來看:

《中華民國憲法》第九條:「人民除現役軍人外,不受軍事審判。」

《懲治叛亂條例》第十條:「犯本條例之罪者,軍人由軍事機關審判,非軍人由司法機關審判,其在戒嚴區域犯之者,不論身分概由軍事機關審判之。」

《臺灣省政府、臺灣省警備總司令部佈告戒字第一號》,一般稱為「台灣省戒嚴令」,於1949年5月20日生效,一個月後6月21日《懲治叛亂條例》公告施行。一個立法院三讀通過的條例可以凌駕憲法,也就是憲法規定非軍人(平民)不受軍法審判,但《懲治叛亂條例》卻將平民送到軍事機關審判。大法官在釋字第80號的討論過程中完全無視憲法的規定,將《懲治叛亂條例》奉為圭臬。想想2024/12/20三讀通過的《憲法訴訟法》修正案,可以讓當代三位大法官奉為圭臬,主動完遂藍白立委癱瘓憲法法庭的「陽謀」,也真還有前例可循耶!

關於第2點,憲法都可以無視了,當然不敢挑戰讓「曾經」變成「繼續」的釋字第68號了。釋字第80號進一步鞏固軍事機關審理「叛亂」案的「專利」,如果「在戒嚴地域有無參加叛亂組織及是否繼續」改由司法機關來認定,情況會好很多。白恐時期,從人被抓到軍事審判,都是秘密的,刑求是取得口供的方法,然後口供變成證據,往往是唯一的證據。如果交由司法機關來認定,就會有公開審判,羈押時視情況通常可與親人面會或與律師見面,不會有軍事審判前完全不知行蹤,完全無法面會。當然,這是奢望了。

大法官不止看不到「違憲」,甚至違反法令也看不見。1987年7月15日台灣省戒嚴令解除。根據中華民國《戒嚴法》(1949/1/14修訂)第十條:「第八條、第九條之判決,均得於解嚴之翌日起,依法上訴。」也就是白恐受難者解嚴後可「依法上訴」。

阿,且慢,蔣經國宣布解嚴,但有那麼便宜嗎?

鄭南榕最讓國人印象深刻的影像之一是:1987年4月18日他在金華國中集會中用台語喊出「我叫做鄭南榕,我主張台灣獨立!」這場集會是為了反國安法。這是解嚴之前,也是第二次519綠色行動之前,不到三個月就解除戒嚴了。7月15日「台灣省戒嚴令」解除了,但在這之前的7月1日《動員戡亂時期國家安全法》由蔣經國以總統令公布,就是用來取代戒嚴令的,當時簡稱「國安法」,1992年拿掉「動員戡亂時期」改稱《國家安全法》。

當「國安法」在立法院提出時,黨外人士就起而反對,這張照片是3月18日鄭南榕與一群黨外人士在立法院外面抗議「國安法」,請看大家頭上的綠色綁條,寫「只要解嚴 不要國安法」。

這張是1987年3月18日訴求解嚴與反國安法遊行的照片:

這段歷史,我想很多人都不記得了,或根本不知道。

《動員戡亂時期國家安全法》如何取代「台灣省戒嚴令」,繼續箝制台灣人的自由與民主,這是大問題,留待高明研究,在這裡要講的是,這個「國安法」堵死白色恐怖受難者司法平復(平反)之路,等同用鋼釘將受難者「封死」於白恐棺木中。請看第二條如何規定:

第九條 戒嚴時期戒嚴地域內,經軍事審判機關審判之非現役軍人刑事案件,於解嚴後依左列規定處理:

一、軍事審判程序尚未終結者,偵查中案件移送該管檢察官偵查,審判中案件移送該管法院審判。

二、刑事裁判已確定者,不得向該管法院上訴或抗告。但有再審或非常上訴之原因者,得依法聲請再審或非常上訴。

三、刑事裁判尚未執行或在執行中者,移送該管檢察官指揮執行。

一與三是合理安排,由軍事機構移至司法機構,最要命的是第二項,白話來講,就是政治犯無法再向法院上訴或抗告。《戒嚴法》明訂解嚴後可以上訴,「國安法」堵死這個可能,雖可聲請再審或非常上訴,但兩者非常困難,尤其在檔案還沒開放時,簡直不可能。

剝奪他人身家性命或人身自由的人及其共犯成員,通常很無感,但被剝奪的人就非常敏感。你知道嗎?──解嚴的第二天(1987/7/16)就有12位白恐受難者一起提起上訴, 可見殷望之深切。他們年齡最大86歲、最小65歲, 加起來854歲,判刑144 年(其中一名無期徒刑以坐牢20 年計算),一人之外,十一人都遭到慘無人道的刑求。結果 呢?「國安法」剝奪他們上訴的權利,最高法院據 此駁回每一個人的上訴。一年後他們到立法院請願,也不了了之。(參考《立法院公報》78:49/1989/6/21「審查李世傑等請願書」)時間來到38年後,也就戒嚴年數與解嚴一樣的今天(2025),年紀最小的應已不在人世,除非活到103歲。

不知道要怎樣才能讓一般人感受到白恐受難者的無助與失望?顯然大法官也很無感。胡學古(7年)、周金聲(15)、李世傑(無期徒刑)三位白恐受難者,在上訴被駁回後,旋即聲請釋憲,此外還有另三份聲請書,共11人,在1987年9月間收件分案,由於事實幾乎完全相同,大法官決定併案審理。但正式受理在1989年1月4日,此案在1990年10月經過兩次大法官全體審查會,1991年1月召開二天的全體審查會,1月18日大法官大會解釋文再經修訂,是日公布解釋。釋字第272號解釋文很長,白話來說,就是「國安法」合憲,已經給你們「再審」和「非常上訴」的救濟機會,有顧到你們(人民)的權利了,因此「與憲法尚無牴觸」。

審理過程主要花在「解釋文字」要如何呈現上,簡單來講就是因為很扭曲,所以必須字斟句酌。基本上就是以「維持社會秩序」的必要來迴護國安法不准上訴的規定,前提當然要肯定戒嚴體制下的軍法審判。詳細情況,請看林建志的論文,這裡只轉引兩位大法官的主張,作為代表。史錫恩認為「不能否定軍事審判,過去四十年來臺灣的安定,繁榮,有其很大的貢獻,回憶在民國三十八年時,中共高唱血洗臺灣,造成人心惶惶,朝不保夕,多數人逃往外國,宣布戒嚴後才使此地安定而日漸繁榮,因此如果以現在的眼光認為戒嚴一無是處,都是不公平的。」(頁129)李鐘聲非常反對在文字上矮化、醜化政府,說「『臺灣地區』易遭非議大法官僅為臺灣地區著想,有失全國最高解釋法律機關之風範」,他認為全體大法官既「認為是合憲,何不為政府說明立場?否則,既曰合憲,又罵人不帶髒字眼,實有愧於『國恩』」。(頁134)這種講法,實在看不出有何法律學素養在?

總之,釋字第272號「完封」了政治受難者在解嚴後的司法救濟之路,雖然2017年通過的《促進轉型正義條例》規定政治案件「應予重新調查,不適用國家安全法第九條規定」,於是有後來的「撤消有罪判決」的司法平復,但絕大多數走出監獄的倖存者都已不在人間,遲來的正義在哪個意義上還是「正義」呢?

以政治受難者陳欽生、楊碧川的經歷編成的舞台劇《非常上訴》,為何以此命名?這就是它的「法」的背景。

1991年釋字第272號擷圖:

四、1990年釋字第261號:終結萬年國會

台灣的自由民主化在1992年開始,不是1987年的解嚴(詳見此文)。這是有明確指標的,自由化的起點是1992年5月16日刑法一百條修訂,人民才有基本的言論自由的保障;民主化以1992年12月19日中華民國第二屆立法委員改選為起點,國會能定期改選,才是民主體制。後者就是「萬年國會」解散後第一次改選。

既然「萬年國會」是大法官釋憲打造的,那解鈴需繫鈴人,還是需要大法官用釋憲來解散。不過,不要以為大法官的釋憲都很超然獨立,如同前面我們討論的釋憲案,是「仰承上意」(總裁、黨),這次釋憲很大程度是「俯順民意」。

由於這篇文章已經夠長了,簡單提醒一下:1980年代後半到1990年代,黨外運動風起雲湧,民間力量大匯集,戒嚴體制下的諸多惡法惡制都是抨擊抗議的對象,1990年3月「野百合學運」的四大訴求就包括「解散萬年國會」。

陳慧雯在〈在民主改革浪潮下,終結萬年國會〉一文中指出:「事實上資深民代全面退職已是當時社會共識」(頁274),這篇論文的題目其實就是結論。釋字第261號規定:中央民意代表(立法委員、國民大會代表、監察委員)應該在1990年12月31日以前「終止行使職權」。

釋字261號若具有正當性,當然就表示釋字31號(打造萬年國會)違憲,這應該是常識層級的推論吧。所以在審理過程,擔任主席的司法院院長林洋港直接叮嚀:「本案千萬不要說第三十一號解釋是違憲的,因為假若第三十一號解識違憲,則將近四十年來,立法院、監察院及國民大會所通過的各項議案及其他運作,都也是違憲的,這樣解釋太危險了,所以,請不要提違憲的問題。」(頁308)台灣人就是這樣被「違憲」統治40年(1951-1991),平民被違憲送軍法審判38年(1949-1987),但很少有人感到生氣吧?

附帶一提,立法委員和監察委員是經由釋字31號變成不用改選,可以一直當到反攻大陸成功為止,國民大會代表,很神奇,自行解釋憲法,以第一屆代表無法選出前,第一屆理當繼續當下去,直到反攻大陸成功後改選為止。

1990年釋字第261號前後擷圖,解釋文有部分省略:

中略(理由書甚長,茲略)

結語:持平而論?民間走在大法官前面、法律人慎防自我建制化,以及其他

讀者一面讀這篇文章,可能心裡會唸叨:不是所有大法官都這樣阿,怎麼可以一概而論?

確實在審理過程,多少總有反對意見,也有大法官寫「不同意見書」,比如對於釋字第129號,也就是那個讓未滿14歲的少年「永遠繼續」犯罪的釋憲案,林紀東大法官是反對的,他有提「不同意見書」,但是他在釋字第31號,也就打造「萬年國會」的那個案子,他是很支持的。那要如何評斷呢?至於赫赫有名的楊日然大法官,在釋字第272號(解嚴後叛亂犯無法再上訴)的討論過程,本來也是採取「國安法」違憲的立場,但最後和其他一、二位有持不同意見的大法官一樣,並沒提出不同意見書。

大法官在不在意後代的看法?至少林紀東很在意,在釋字第129號的討論過程中,他說:「本案既已討論半年,不宜立即如此通過,仍須嚴守程序,……以免後世之人看到本案卷宗。不知何以解決如此之快,給人以不良印象」。(頁99-100;底線為本文作者所加)阿,作為「後世」的我們真的看到這些卷宗!

大法官確實不能一概而論,但一個釋字通過公布,除非有寫不同意見書,不然就要一體承擔吧。個別的大法官如何評價,就留給法律學界吧,這不是這篇文章要探討的問題。

大法官社會地位非常崇高,在一般人普遍貧窮的戒嚴時期,相對擁有豐厚的資源,人脈的、文化的、黨國的……,在當代地位仍然非常崇高。但透過這些過去看不到的大法官審理過程的檔案,即使到了1990年,大法官的保守性充分被記錄下來。陳慧雯指出:「面對老國代凋零的現實壓力以及勢不可擋的民主化浪潮,即使是具有保守性格的大法官們,一旦被推上時代的浪潮時,依然會順著政治發展趨勢與主流民意作出資深民代限期退職的劃時代解釋」。(頁307)這不是沒有根據的說法,在審查會中不時有大法官強調「民意雖應顧到,但……」(頁306),也有大法官擔心某種提法會引起人民的反彈(頁307)。

我們不禁要問:如果1990年3月沒發生「野百合學運」,會在三個月後就出現終結萬年國會的釋字第272號嗎?以此,我們說民間走在大法官前面。其實在戰後的台灣,重大的政治、社會、文化轉折或變革,都是民間走在很前面,台灣文學、台灣歷史、原住民議題,都是如此,但因為台灣從黨國專制獨裁走向自由民主化,採取所謂的「寧靜革命」路線,黨國沒被真正推翻,沒脫胎換骨,戰後近半世紀打造起來的建制都穩固存在,並延續迄今,導致本來走在前面的事物,30年後大都被建制排擠或自我建制化。

台灣各界的自我建制化相當嚴重,和國家定位有關的人文學界與法界可以看得比較明顯,以後有機會討論。

法律人偏向保守,本來就可預期,因為他們就是要在既有的法律框架中運作,不管學術或實務(檢調、法官、律師)。以前黨外時代時,帶頭起而反黨國體制的律師們扮演非常重要的角色,往往在關鍵時刻是突破性的力量,但那樣的時日已經過去了。「寧靜革命」之後的「承平時代」,法律人大都趨於保守,明明中華民國憲法就是「一中憲法」,卻滿足於這個大屋頂底下陸續建立起來的次階架構,在這個層次上看問題、解決問題。承平時代或許沒問題(有時可以運作得很巧妙),但去年藍白立委開始利用立法來要毀滅台灣,就無法不面對最高階的憲法問題。如果您和我說增修後的「一中憲法」的序言和條文不重要,那我要問:如果憲法不重要,那麼《憲法訴訟法》被修惡、憲法法庭停擺,您為何看得那麼「夭壽」重要?

黨外時代,從德國回台的尤清提出「惡法非法」的概念,那時候我還在大學唸書,我與少數同行者受到非常大的衝擊和啟發。現在大法官卻反過來擁抱「惡法亦法」?時代一定進步嗎?很多事物是,但有些卻在倒退中。

大法官是法律人人生最高的榮耀、職涯的顛峰,我就認識幾位以此為追求目標的學者,人格一點也不崇高,甚至比平均值還低,幸好還沒看到他們當成大法官。

法律學者偏向保守、自我建制化,有時很讓人難以接受。在台灣國家定位上(TW vs. ROC),王泰升就主張:從1949年12月9日中國國民黨政權在台北重開行政院為起點,一個直接繼受中華民國法制的、新的事實上國家就建立了。王教授這樣的主張寫在法律系大學部學生必讀的教科書上,據說影響似乎不小。有一次有個碰面的機會,我當面問他:你憑什麼要我們吞下整個白色恐怖?他當然否認。台灣的路這麼難走,很大程度來自學界的自我建制化,比如中研院台史所的自我建制化就很嚴重。最近在一個有法律人的LINE群組,我提出王泰升的這個主張的問題,有學者回說:「 這個1949/12/9的事實上國家的主張,可能還不構成法學界的通說。」幸好、幸好!!

大法官可能在一般的釋憲案發揮所學,也可能很有良知,但在關鍵時刻,就是俯承上意或看勢頭,這和民進黨愛用「藍綠通吃」的學者很像,平常(承平時代)很正常,但在關鍵時刻就是背骨本土價值,偏袒舊黨國遺緒。人世很多幽微暗黑的「內面」,我們不能不注意。

法律人要慎防自我建制化,也要有「清明」的自我,香港原本是亞洲法治拔頭籌之地,但反送中之後香港的法治說崩壞就崩壞,民間與法界都要引以為戒。

最後,回到三位「在睡覺」的大法官的問題。批判的文章不少(陳嘉宏、黃虹霞、張嘉尹、蘇彥圖等),我就不在此追加批判。由於這次憲法法庭被藍白癱瘓後,八位大法官男女各半,大法官陳忠五、謝銘洋、尤伯祥、呂太郎表達贊成可以審理新修《憲法訴訟法》,是男士,而三位大法官楊惠欽、蔡宗珍、朱富美違反「法官不語」原則發聲明表達不贊成,蔡彩貞尚未公開表態,都是女士,儼然有四男vs.四女之態勢。有師長問我:這是不是性別問題?我想很多人心中都有此疑問,但因為性別問題在當代很敏感,不宜輕率作出結論。我想至少我們可以考慮以下的兩個提問:

寧靜革命的代價?黨國教育的遺緒?

首先,台灣不是真正的國家,人們包括大法官,不用對台灣忠誠(請記住:台灣是中華民國憲法定義下的兩個「地區」之一),不用為台灣的生死存亡負責,這可能是最大的癥結所在。寧靜革命讓台灣到現在還不是一個名為台灣的國家,也沒有自己的憲法,我們已經付出很大的代價(見賴中強短講),再償付下去,可能台灣就沒了,這真的需要大家來思考,並採取必要行動。

其次,KMT/ROC黨國是七合一體制:黨、政、軍、警、特務、教育、媒體。它的影響非常深遠,尤其黨國教育這一環,不是台灣自由民主化就可以「去黨國化」的。現在50歲到65歲是最受黨國教育影響的年齡層,目前的大法官都還是黨國教育出來的,年紀越大內化越深──當然有原則必有例外,例外是少數。此外,根據個人長年觀察所得,黨國教育對女性影響比男性深,或許性別問題放到這個大框架下可以帶來一些了解。請不要拿性別來戰我,台灣現在是女力救台,大罷免就很明顯。但那些出來辱罵罷團志工的大多屬於上述這個年齡層,而且女性很多。關於楊惠欽、蔡宗珍、朱富美、蔡彩貞是否符合黨國教育下女性馴化較深(如我讀的嘉女講「國語」,嘉中講台語)、趨於保守的這個現象,需要就個人生命歷程予以深入研究,不是容易之事。

或許八位大法官有一半出來想救憲法法庭,已經是「盡磅」(台語,最大極限)了,但我們期待各個領域,「例外」更多,這樣台灣才有可能改變,才有可能自救。

台灣處境非常危急,民間力量有可能是我們最後的憑藉,大家一起努力!!