台灣知識人的宗教與普世關懷(下篇:林攀龍)

蔡榮芳

五、林攀龍(1901-1983),東京帝大秀才的文學創作

學生時代的林攀龍

1901年(明治34年)5月2日,林攀龍誕生於台中霧峰。六歲時入漢書房,隨鹿港施家本學習漢文與四書五經。1910年春,林獻堂率長子攀龍(十歲)及次子猶龍(九歲)往日本東京求學。攀龍從小學三年級到大學畢業的十五年間,都在日本就學。他很用功,升學非常順利。1919年考入熊本第五高等學校。1922年受洗成爲基督教徒。同年考進東京帝國大學法學部政治科。

1920年代、大正時期(1912-1926)風靡日本全國、崇尚西洋自由民主主義思潮,對他影響非常深遠,在他的心田,種下了自由理想主義的種子,令他畢生憧憬歐美浪漫主義文學與自由主義哲學。

從學生時代,攀龍博覽群書,特別喜愛歌詠美麗大自然的詩詞。他當時的藏書有許多歐美詩人的抒情詩集,例如下面一首詩:

Four ducks on a pond, 四隻鴨子在池塘上,

A grass-bank beyond, 背後是青草池畔,

A blue sky of spring, 春天藍色的天空,

White clouds on the wing; 白色的浮雲飛翔;

What a little thing 這麽一個小景色

To remember for years- 令人記憶多年――

To remember with tears! 令人感動掉淚!

William Allingham(1824-1889)

(Allingham was one of “those minor immortals who have put their souls into little songs to humble the proud.”,齋藤勇譯注,《抒情、詩集》,山海堂,頁55-62)

大正時代,相對和平、自由、開放的氛圍,同時給林獻堂先生(1881-1956)和他的同志一個機會,在台灣與日本推展政治、文化運動,要為台灣民衆,爭取自由自治。

當時在日本讀高等學校與大學的林攀龍,非常熱情,積極投入政治文化活動──參與「啓發會」、「新民會」、「東京台灣青年會」,以及台灣議會設置請願運動。

大正11年(1922)21歲東京帝大一年級的學生林攀龍,加入「台灣青年社」,擔任總務部幹事。林呈祿是《台灣》月刊的編輯,林攀龍任月刊學藝部長,投稿發表兩首漢文詩,開始展現創作才華。他用日文發表一長篇論文〈[歐洲]近代文學的主要潮流〉(近代文学の主潮),非常令人驚艷。那並非僅僅膚淺陳述,而是精闢的論文,對重要的文學家、哲學家,以及文藝潮流,作出非常精闢的分析。說他是東京帝大秀才、早熟的學者作家,一點也不誇張。

林攀龍的著作,大多談論歐美文學、哲學、宗教。所以,我們來討論他對西洋文學、哲學和宗教的瞭解,看他如何分析論述:

《近代文學的主要潮流》(近代文学の主潮,1922,大正11年)

這篇論文從18世紀末到19世紀前半的浪漫主義(Romanticism)説起。他寫道,浪漫主義包含五個因素:1、回歸自然(Rousseau的名言:“Return to nature”; “Nature dignifies man; Civilization corrupts him”; ”Noble savage” 未被文明汙染的、質樸、單純、高貴的番人)。2、憧憬中古文物。3、反動精神( 反對向來的道德因襲)。4、憧憬神秘怪異。5、主觀的、個人本位的、自我解放。浪漫主義藝術是 「為藝術而藝術」(Arts for arts’ sake)。

總之,浪漫主義是「自我表現的、自由解放的、空想的、流動的,是一種對擬古主義(Neo-Classicism)(如法國Moliere,英國Alexander Pope)的反動而產生的藝術。」

論文提到許多主要人物:譬如英國的William Blake, William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, Percy Shelley, Lord George Byron, Walter Scott, etc.;法國的Rousseau, Madame de Stael, Chateaubriand, Victor Hugo, etc.;德國的 Goethe, Friedrich Schiller, Heinrich Heine, etc.。

接著,論文指出,18世紀中葉,空想熱情的浪漫主義,走向極端,忽視理智的傾向,引起了自然主義(Naturalism)的興起。浪漫主義追求的「自然」 是感情的自然,而自然主義是事實、客觀、理性的自然、是知識,是描寫日常生活人生的片段。浪漫主義追求「美」(美感),自然主義追求的是「真」(真實),是「為人生而藝術」(Arts for life’s sake)。

林攀龍指出,自然主義傾向的文學寫實主義派(realism)主張如實地描寫現實生活,比如,法國的Honore de Balzac,著有The Human Comedy;自然主義之父Emile Zola,以科學分析、實驗方法從事創作,著有Less Rougon-Macquart ――盧貢-馬卡爾家族的社會史。另外,Gustave Flaubert 著有Madame Bovary 和Sentimental Education。

這三位法國大作家,去世後葬在Pantheon,永遠受人尊敬懷念,是最高的榮譽。今年三月我去法國巴黎,曾參觀Pantheon。它是一個雄偉的、希臘羅馬古典式的建築物,專門展覽法國歷史文物,非常精彩。整個地下室,是法國名人的墓地,幾百個崗石水泥築造的墓,我看到的有Balzac, Gustave Flaubert, Emile Zola, Rousseau,Guizot, Adolphe Thiers, Napoleon III, Victor Hugo, Romain Rolland, Marie Curie, Pierre Curie, Henri Bergson, Anatole France,以及Voltaire(大廳裏還有一尊Voltaire的全身雕像)。

林攀龍的論文寫道,自然主義文學的流行,又引起「新浪漫主義」(Neo-Romanticism)的勃興。自然科學以「理」(理性)來分析,而藝術訴之以「情」(情感);要把藝術過分和科學結合在一起,必然會產生弊害──不管自然派作家如何以科學方法客觀地描寫人生,卻有無法觸及重要的核心之嫌(如感情、心靈方面的感受)。19世紀末科學萬能思想的衰微(尼采、叔本華、伯格森之論述),助長新浪漫主義的勃興。這種Non-materialism(非物質主義)出現在哲學方面的, 就是Henry James (1843-1916)主張的情戀的主觀論,Rudolf Eucken 的新理想主義,和Henri-Louis Bergson的直觀哲學(解説intuitionism是創造的進化)。

林攀龍解釋新舊浪漫主義兩者都同樣重視主觀的、精神的層面,這跟重視客觀的、物質的自然主義不同。不過,新浪漫主義和自然主義同樣把基調放在現實的、科學的精神上。這跟舊浪漫主義不同。林攀龍寫道:「舊浪漫主義動輒偏走於情熱,有游離現實之嫌,但新浪漫主義不愧受過科學精神的洗禮,深深扎根於現實[情況……它」朝著把希臘主義的肉體世界和希伯來主義的心靈世界融化調和起來……。」

林攀龍的分析確實掌握到歷史性歐洲文明演進的特徵。近代歐洲文明主要由兩大傳統所構成:第一、希臘主義(Hellenism)是指理性的希臘古典文化,它由後續的羅馬來傳承,而形成希臘、羅馬古典文化傳統(rational Greco-Roman cultural tradition);此傳統强調理性的、入世的人生觀和宇宙觀,也就是林攀龍所説的「肉體的世界」。第二、希伯來主義(Hebraism)是指古代希伯來文化,它由後續的基督教來傳承,而形成猶太、基督教宗教文化傳統(transcendent Judeo-Christian religious tradition);此傳統强調來生的、超世的人生觀和宇宙觀,也就是林攀龍所説的「心靈的世界」。這兩大傳統的創造性緊張關係(creative tensions)經過歷代的演進、融合,乃構成歐洲近代文明,這也呈現於近代文藝的發展。

接著,林攀龍分析人道色彩濃厚的俄國文學。他説,向來,世界文壇不乏對善良、高尚的人表示敬愛。但,俄國文學卻呈現對精神上或肉體上是病患者給於憐愛。Dostoevsky(1821-1881)作品裏的人物,多爲犯罪者和精神病者,被社會欺凌的人們。深厚的宗教給他靈感, 關愛被社會迫害、被欺凌的人們。他的著作顯示人們的靈魂之森嚴而且清净,以之給予他們安慰。Leo Tolstoy(1828-1910)同樣把文藝導向宗教傾向,把藝術當作教化的工具。「他原本在本質上是希臘主義的、自我的,但卻變成解釋神的愛,鼓吹人道主義。」

法國作家Romain Rolland(1866-1944)景仰Tolstoy,兩人都是自由人文主義者、 人道主義者。林攀龍說:Romain Rolland的「真勇主義」(新英雄主義)思想,是從懷疑、苦悶,脫離出來,要仰望光明的新理想主義的代表。

在這個世界上唯一的真勇就是如實地看著人生去愛它。……爲了要使人生更好而要徹底戰鬥。神就是和虛無戰鬥的生命,神就是和死戰鬥的生,神就是和憎戰鬥的愛,也就是永遠戰鬥的意志。參加這個神的戰鬥、而勇敢地戰鬥的人,就是真正的英雄。Romain Rolland的《約翰克利斯朵夫》是描寫他這個理想的。Romain Rolland和Tolstoy都同樣帶著人道主義的傾向,不過,與後者(Tolstoy)的無抵抗主義相反,前者(Romain Rolland)調和了個人主義(egoism)和愛他主義(altruism)。……

上面林攀龍這段話(「永遠戰鬥的意志」),令人想起歌德(Goethe)的《浮士德》(Faust)。史詩裏的Faust 雖然一度墮落,墮入罪惡谷底,然而終究悔悟。他熱愛自由、熱愛人生,抱著戰鬥意志、不斷力爭,探究人生的真諦,追求真理;因此臨終時刻,天使出現,宣稱上帝賜恩,Faust得到救贖(一種超越哲學、科學、神學的救贖,直接獲得神恩),靈魂進入天堂。Faust 學到了一句「最高的智慧──唯有每日力求爭取的人,才可獲得自由與生命。」(”This is the highest wisdom that I own─Freedom and life are earned by those alone who conquer them each day anew.”)歌德是林攀龍非常景仰的偉大詩人。

這就是1922年當時二十一歲東京帝大一年級學生林攀龍的論文,多麽令人驚艷!他早熟的思想、豐富的學識、優秀的文筆,以及穩健學術論述的才華,令人敬畏!令人感動!中國五四運動時代的《新青年》雜誌,很難找到像這麽有深度文學理論的論文!

另一方面,林攀龍的抒情文和詩詞,則流露洋溢的感情。

六、林攀龍,浪漫主義詩人,創立「一新會」

〈當我看到彩虹,我心躍動〉(虹を見れば わが心躍る,1923年)

從英國浪漫主義大師William Wordsworth獲得靈感,1923年(大正12年)林攀龍以日文發表一篇抒情文歌詠大自然;看到天上挂著一個彩虹,他高興跳躍,像個小孩。(Wordsworth : “My heart leaps up, when I see a rainbow in the sky, …”)。林攀龍這篇抒情文,展現浪漫主義宗教觀:

自然……是上帝的意志之顯現。……丁尼生(Alfred Tennyson)有名的詩句也有:「小花呦,我如果完全明白你是什麽,我就會明白神和人是什麽啦」。還有[日本和歌「俳句」]詩人所歌詠的:「生長於野地裡的花,如果讓它説話,必定也有眼淚,也有詩歌。」必定也是同樣心意的。……我們在野地裡的百合花上,想到神深厚的恩惠,在天上的鳥身上,感到神深深的愛。《舊約》聖經詩人歌唱著:「耶和華啊,你所造的何其多!都是用智慧造成的……。願耶和華的榮耀存到永遠!」……

林攀龍這篇抒情文裏,人、自然與神三者之間的情感連接,巧妙地講出歐美浪漫主義文藝的一大特徵。這恰好是Chateaubriand 的名著Genius of Christianity(1802)的主題:你走入大自然的懷抱之喜悅,對上帝造物主感恩情深,不禁流下「宗教的眼淚」(religious tears)。

後來,林攀龍在1925-1928年間留學牛津大學的歲月,禮拜日下午漫步溜達倫敦海德公園,他寫道:「正是嚴冬悄悄離開、東風解凍的季節,偶然看見公園大樹下,嬌弱鮮花帶來春訊,眼眶不禁掉下幾滴熱淚。」那是喜悅神所創造、美麗、奇妙的大自然,所呈現的生命的活力,而對神感恩的熱淚。

林攀龍指出,西洋人因喜悅神所創造的大自然,而對神感恩,這跟東洋人有所不同。他寫道:「也許東洋都受到印度思想的影響吧。東洋詩人大體上都享受自然,而殊少感受其恩惠,其大多數都是……感受著盛者必衰之理」,時常因人生無常而吟詩表示哀傷。林攀龍舉例說,日本詩人宗祗(1421-1502)太愛自然,而投身雲水之間,遠離世人,過著漂泊的生活。西行(1118-1190)二十三歲時感到人生無常而剃髮為僧。和歌「俳句」詩人松尾芭蕉(1644-1694)流浪各地。他們的態度動輒有疏遠人世的厭世傾向,而不是像歌德那樣,從自然不斷地接受走向無限的生命之路。

林攀龍以歌德(Goethe)來對照「俳句」詩人松尾芭蕉這一段很精彩,節錄如下:

[歌德]並沒有像芭蕉他們[那樣的]厭世。他愛自然,也熱愛人生。自然對於他來説,是他無限的創造力的源泉。不管狂飆突進(Storm and Stress)時代的年輕的浪漫主義者有好多人夭折,而歌德竟能得以大成,畢竟就因爲受到自然的恩惠的緣故吧。他寫著《少年維特的煩惱》,而得以從維特的悲哀逃脫出來。他曾計劃過幾次自殺,但「向自然避難」使他得以從自殺逃開,終於讓他走出洋洋的藝術大海。

〈在生命的初夏裡〉(生命の初夏に,1923年)

1923年(大正12年),林攀龍再用日文發表一篇〈在生命的初夏裡〉(生命の初夏に)非常精彩。孤單寂寞的青年大學生,一股熱情,在東京,暗戀一位姑娘,寫一首詩,表示愛慕:

我底喜悅,我底希望,我底生命的你,

白天讚美,夜晚歌唱,我仍然覺得不夠的。

二十二歲孤單寂寞的青年林攀龍,遭到感情的挫折,内心彷徨,有如《少年維特的煩惱》。然而,攀龍熱情洋溢,通過大自然,向耶穌祈求精神的慰濟、心靈的安寧。這裏,再次顯示,林攀龍深受歌德的影響。

歌德《少年維特的煩惱》這部浪漫主義著作之所以偉大,吸引普世喜愛文學的讀者,就是因爲它觸及每個人内心感情的痛處。請問,世間有幾個人,一生不曾遭受情感挫折?不曾失戀過?據説拿破侖閱讀過三次,每次熱淚縱橫。

林攀龍對浪漫主義的申論,令人想起拿破侖就是浪漫主義的化身。他熱愛夫人約瑟芬,但是用情不專,有過多位情婦,結婚多次;婚姻連結政治,度過大風大浪的一生。拙書《知識人的想望與行徑》有描述。

林攀龍這篇抒情文很長,這裏只引用他的一段話:人類從大自然獲取無盡的靈感,它是「靈知和感動的通路」。哲學的心理起源就在「對自然的驚異」;科學與藝術同樣來自「對自然的驚異」,宗教感情由於「對自然的驚異」而發揮出來。「通過自然看到神的是虔誠的人」。Tolstoy說,「人只有在要服侍宇宙之生命這個條件才被授予生命的」。Tolstoy熱愛人生,歌德亦然,林攀龍崇仰Tolstoy和歌德,經常引用兩人的名言。

這就是1923年當時二十二歲的台灣人留學生,東京帝大才子、早熟的學者作家──林攀龍。他充滿宗教哲學意涵的抒情詩文,歷久彌新,一百年後的今天,仍然燦爛鮮艷。林攀龍這篇抒情文,應該是今日大學必修「國文」課程最好的教材。

1925年東京帝大畢業後,林攀龍隨即前往英國牛津大學進修三年(1925-1928),研究宗教與哲學。1928年回台。

但是,他留戀異國求學的日子,想望再去歐洲進修。父親林獻堂先生不准,攀龍一再懇求,一度掉淚哀求。兒子求學的熱情,終於打動父親的心,答應給他一萬元做旅費、學費和生活費。1930年攀龍前往法國巴黎大學,後來 轉往德國慕尼黑大學(Munich)主修哲學與文學。

巴黎大學(Sorbonne)歷史悠久,自從十二世紀中古時期創校以來就是一個國際性 (cosmopolitan)的校園。今年三月,我去參訪法國巴黎大學,想要瞭解林攀龍求學情形,在辦公室遇到一位法國人的職員,他熟悉日本歷史,而且講一口非常標準流利的日語。有趣的是,當他講日語的時候,他的體態舉止,即刻出現像一般日本人講話時的微妙習慣——頻頻稍微點頭微笑!這裡可以看出 每一種語言背後的獨特文化。

語言是文化的載具,有某種語言就有某種文化。台灣本土語言亦然,台灣母語文化跟中國的國語文化,多所不同。[獨立獨特的台灣文化] 跟中國文化有很大的差異。多姿多彩的台灣文化是一個 [多元族群文化的綜合體](a multi-ethno-cultural synthesis)【詳見拙著《從宗教到政治》頁398-400】,其中包括林攀龍創設 [一新會] 傳播來台的西方自由人文主義思想。

創立「霧峰一新會」(1932-1937),傳播自由人文主義思想

1932年二月林攀龍從德國學成回到台灣後,即刻投入社會教育文化活動,創立「霧峰一新會」,和父親林獻堂先生共同主持會務。關於一新會的成立經過與各種活動,已經有多位學者研究,其中特別是周婉窈教授在2006年發表一篇五十頁長的論文,内容豐富,生動有趣,是深思的佳作。之後,又有多位學者繼續研究一新會,成績斐然。

然而,我在拙書第二章的論述,是著重探討林攀龍本人在一新會的演講,到底説了些什麽?什麽是他的中心思想?他畢竟是一新會的靈魂人物,提供從歐洲帶回來新知識與智慧,對父親林獻堂影響甚大。

林攀龍的思想,可以從他在1932年囘臺後發表的數篇重要論文來探討。他指出,拯救台灣同胞之路,不可局限於政治層面,而是應該「讓他們在台灣同胞整個意識,全人格上覺醒」,也即是應該挑戰傳統價值觀念。

台灣華人社會的傳統,重視追求財富、多子多孫,以及長壽。林攀龍想望台灣同胞,須要「甩開阻礙生命成長的一切傳統和因襲」──甩開「偷安苟且」只「追求著所謂財[富」]、子[孫]、[長]壽」的自私意識;「自由人」必須超越它,「從日常生活來革新」,「要從尊重人生出發」,創造「真善美的生活」。

林攀龍是熱情的理想主義者,他引用美國詩人Walt Whitman和法國詩人Guyau,來支持他的想望。他强調:

只有真理才能使人自由。像政治的解放是外在的,我們……要靠真理的自我解放。這樣,我們台灣同胞才能相稱於美麗島的居民,才能成爲有品格的人,才能不畏懼任何人,不憎恨,反而要把他們作爲朋友,給他們宣揚真理之光吧。要拯救台灣之路,除此之外是沒有的。……我們非從日常生活來革新不可,……從尊重生活開始,追求真善美的生活。……

林攀龍倡導 「真善美」三位一體的哲學──呼籲創造真善美,言行必須真實,追求真理;有「真」 才有「善」,而「善」即「美」。他引用濟慈(John Keats)的詩,“Beauty is truth, truth beauty”(美是真,真是美);“A thing of beauty is a joy forever.” (美的事物,是永遠的歡樂)。 林攀龍宣稱:「只有真理才能使人自由」。

分辨「知識」與「智慧」之別

林攀龍在探討 「歐洲文明的優越性」之同時,針對現代科技文明的利弊,提出深刻的反省。他引用Henri Bergson, Feuerbach, Karl Marx和Bertrand Russell 的著作,來論述分辨「知識」(知能)與「智慧」之別:他强調「知識」必須伴隨「智慧」增長。

誠然,現代科學與機械文明的發展,固然創造新產業及增進物質成長,但卻造成人的疏離感(alienation,人跟人、跟大自然、跟社會、和階級之間的疏離),甚至帶來人類的生存危機。林攀龍引述Henri Bergson對現代科技文明的批評,强調吾人必須兼顧强調人文心靈價值的提升,否則現代科技將會招來一大災難。

「知識」(知能)與「智慧」有別,這個問題,一百年後的今天,台灣社會和華人社會,還沒完全搞清楚。目前科技、產業界、學術界流行的所謂Artificial Intelligence (AI),時常稱為「人工智慧」。這是錯誤的名稱。應該稱爲 「人工智力」(或「人工智能」)。

Intelligence 是「智力」,Wisdom 才是「智慧」。「智慧」來自倫理哲學、自由人文主義,以及精神心靈價值(human spiritual values)。但是,科技、產業界,專注科技效率與功能,用以發展各類正面的、以及負面的產業(包括製造毀滅性的核子武器、與侵害人權的精密監視器等等)。罔顧人文心靈價值不是「智慧」(Wisdom),而是「反智慧」(anti-wisdom),那是Artificial anti-wisdom「人工反智慧」。

林攀龍1932年這篇論文,目的就在分辨「智慧」與「智能」 之別,他尖銳地指出:現代社會的文明人,因「智能」(intelligence)高度上昇,「智慧」(wisdom)急速下降,造成現代文明的矛盾及窘題。

將近一百年前,林攀龍就擔憂,政治獨裁者,掌握現代科學技術,危害人類社會。今日烏俄戰爭,俄國擁有毀滅性的核子武器!目前中國正在研發高度AI 「人工智力」科技!我們生活在一個危險的世界!

存在主義神學大師田立克(Paul Tillich, 1886-1965;著Systematic Theology, 1963)也是擔憂,「人類自我毀滅的力量,有可能造成歷史性的人類終止生存」。黃彰輝牧師表示同樣的憂慮。

這是攸關人類生死存亡、極其重要的議題──它正在嚴峻地考驗二十一世紀人類的「智慧」。

七、林攀龍的感情世界,萊園書香

林攀龍的愛情故事

年輕時代林攀龍思想上、精神上的沉思苦悶,跟單身未婚有關。他亦師亦友的蔡培火先生(1889-1983),是台灣文化協會(1921-1927)時代的社會運動健將。蔡培火晚年回憶:「攀龍君是台灣人中一位最有心志、最傑出的人材,我盼望他能為補救台灣盡力做工,我必須幫助他尋求一位理想的匹配」。 於是,蔡培火於1934年(昭和7年),安排攀龍到台南相親。《蔡培火日記》詳細記載這真實的愛情故事,其中每一個人,從媒人到男女親戚朋友的言行,都很可愛,很令人感動。

台南有一位活潑、優秀的黃鶯小姐。高等女子學校畢業時,父親要她嫁給一位當地富商的兒子。但鶯拒絕。不堪父親的逼迫,她逃去東京阿叔的家。阿叔援助她去讀女子醫科專門學校,三年後畢業囘台灣.已經三十歲了,每次有人來提親,鶯看了 都不合意。然而,由培火先生做媒人,結果如何?《蔡培火日記》描述如下:

鶯一見攀後戀慕日深,對余告白未曾見過此等人品,余深驚其達識。鶯常寄信與攀,除一二外皆不答,鶯亦不失所望。無如其叔為鶯計,要求其轉向甚急,鶯因此致生憂鬱。……其叔勸其斷念,曾當面告鶯,攀會早死,鶯應曰:「與此人一日之夫婦足矣! 」

多麽悲壯的戀慕豪語!蔡培火得知此事,大受感動!但是,當時他因事需去東京,在離台之前,居然忘記告訴攀鶯那句純情豪語。

等到日後,蔡培火從東京囘台時,因攀始終冷淡,鶯對攀已斷念、放棄了,決意嫁給別人。苦心的媒人蔡培火自責不已,未對攀轉告鶯悲壯戀慕之言「與此人一日之夫婦足矣! 」,致使攀在無意識中,辜負了鶯一片純潔真情!

上天喜愛戲弄男女情人,不願天下有情人終成眷屬。令人嘆息!令人惋惜!

另一愛情故事:有一位攀龍未曾見過面的堂妹林雙吉小姐,香港高級中學畢業後回到霧鋒,第一次跟攀龍見面,兩人一見鍾情,相約要結婚做夫妻。但是父親林獻堂激烈反對近親結婚,強把兩人分開別離,送雙吉去中國大陸、攀龍去東京。 然而,天涯海角阻擋不了相思癡情。雙吉從天津郵寄一封信、一張近照、一片紅葉去東京給攀龍做紀念。攀龍終身收藏珍惜。

蔡培火認爲促成攀龍終生婚姻大事,有助於他專心從事台灣民間文化啓蒙運動。1935年攀龍終於與彰化高等女子學校畢業的曾珠如女士,結髮為妻。父親林獻堂大喜,婚姻介紹人蔡培火亦大喜,對攀龍說:「余於此望見我島前途多添光明矣!」

二十一歲的曾珠如女士是相當活躍的「一新會」會員,而且是攀龍主持下「一新義塾」的學生,林獻堂也曾親自評改她的作文。婚後夫妻生活圓滿,一生互相敬愛相隨,留下許多合照。高等女學校畢業的珠如女士果然是位賢内助,且個性開朗,譬如參與音樂活動,站出來獨唱高歌一曲,而戰後更積極參與政治活動。

戰後,林攀龍在萊園高級中學(1946年叫霧峰初級中學,1949年改名)當校長,默默地教育地方學子,一直到1961年轉向發展企業,創設「明台產業保險公司」,擔任董事長,直至1983年逝世爲止。他多年經營企業有成,身後遺留億萬家產。

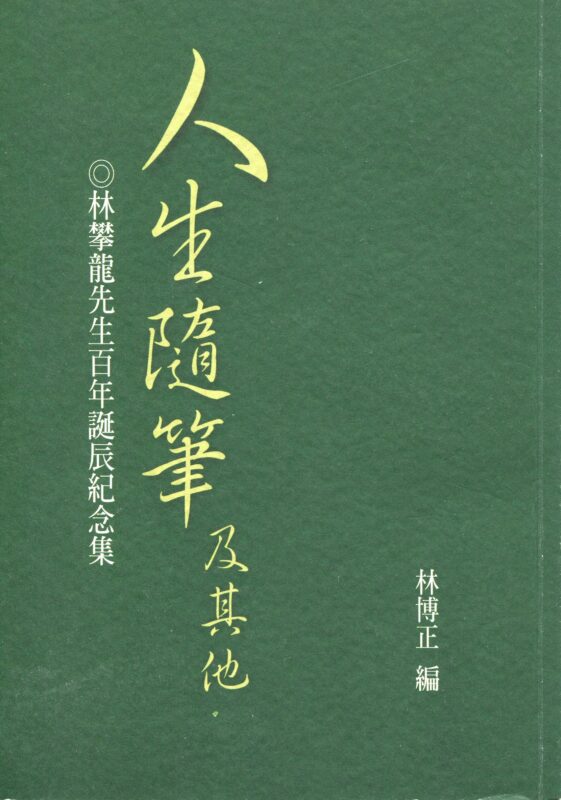

這位成功的企業家,本來是教育家、學者、哲人與作家,1954年撰寫《人生隨筆》,論述人類文明與人生價值。

萊園書香

林攀龍有一篇隨筆描述霧峰家鄉萊園之教學及生活情形:

我主持萊園中學校務,可謂無事自忙。住宅毗鄰學校,得聼青少年朗朗書聲,感到十分熱鬧。至下午放學以後,四周逐次清靜,幽遠心境,儼如李太白的絕句:

衆鳥高飛盡,孤雲獨去閑;

相看兩不厭,只有敬亭山。……

每逢周末,如果沒有重要的事情,我最不喜歡上市區排遣時間。在家裏,深深享受神賜的閑日月;時而看看蘭花或古松盆景;時而檢出素喜涉獵的書本,看一兩段;時而 開開留聲機,欣賞偉大的交響樂或優雅小曲。這樣,我覺得對自己的生活,反能爽然有趣。

博引古今東、西洋作家的名言,是林攀龍寫作的一大特色,蓋他一生博覽群書,吸取諸多知識與智慧之養分。每當他心想著墨一個議題,靈感自然從記憶中源源奔湧而出──令他多篇「隨筆 」内容堅實豐富,宛如一顆又一顆各色各樣成熟、飽滿、甜美的果實。

從少年時代到成人,林攀龍留學日本、英國、法國、德國,共計二十年,通曉六國(台灣、中國、日本、英國、法國、德國)語文。他從學生時代就特別喜歡看書,當時書價奇貴,但林家是台灣巨富,任他盡情購買書籍。他的藏書非常精彩、令人感動。

林攀龍去世多年後,林家將其藏書捐給中央研究院的就有五千三百多本,包括中文、日文、英文、法文、德文的書籍,大多是政治、經濟、社會、歷史、文化,特別是宗教、哲學與文學的書籍:

有古希臘戲劇家Aeschylus, Sophocles, Euripides的經典戲劇作品;有「西方歷史之父」Herodotus 的History of the Persian War,有古羅馬皇帝哲學家Marcus Aurelius 的The Meditations;有歐洲中古世紀經院學派大師Thomas Aquinas 的Summa Theologica;有文藝復興人文主義者Dante的 Divine Comedy;有喜好歌詠大自然的美國詩人Emerson全集(英文版以及日譯本共七卷);有自由人文主義學者Michel de Montaigne(1533-1592)的法文著作(Essays)以及日譯本三巨冊《随想録》(ずいそろく);有「基督教人文主義者」Erasmus 的The Praise of Folly(日譯本《愚神禮讚》);有法國科學家與存在主義哲人Blaise Pascal(1623-1662)的Pensees;有啓蒙運動大師Voltaire 的Candide;有Goethe的德文巨作;也有法國學者Ernst Renan的耶穌傳(以自然、理性的角度,來看耶穌基督的一生)……等等。這些都是歷史性、劃時代的重要經典著作。林攀龍的藏書非常精彩!

林攀龍最喜愛的中國詩人包括陶淵明、白居易、李白、王陽明、周敦頤、程頤等人。他引述周敦頤的名言:「菊,花之隱逸者也;牡丹,花之富貴者也;蓮,花之君子者也」。 他自述:「我格外愛菊,爲了它的節操」。

林攀龍最敬仰的歐美學者,大多是高度理想主義、浪漫主義、自由人文主義的詩人、作家與哲學家:Goethe, Leo Tolstoy, Romain Rolland, William Wordsworth, Alfred Tennyson, Robert Browning, Emerson, Thoreau, Walt Whitman, Rousseau, Blaise Pascal, Victor Hugo, Anatole France, William Blake, Thomas Carlyle, John Stuart Mill, Matthew Arnold, Bertrand Russell,以及法國自然主義大師Emile Zola。

另外,我最近才發現林攀龍對宗教家賀川豊彦(Kagawa Toyohiko, 1888-1960)、齊克果(Soren Kierkegaard, 1813-1855)和尼布爾(Reinhold Niebuhr, 1892-1971)有濃厚的興趣。學生時代,他的藏書有多本賀川豊彦的作品;有齊克果著作的日譯本《憂愁の哲理》;也有尼布爾的Moral Man and Immoral Society ,以及Modern Civilization and Christianity(1929年的日文譯本《近代文明と基督教》,申論宗教對社會的貢獻,宣導愛的觀念,强調培養高尚的人格、追求真善美的生活,以及心靈價值的重要性)。

賀川豊彦、齊克果和尼布爾,也是深深影響黃彰輝的神學家。

偉大宗教家的思想,超越國家、種族、民族和社會階級的界限,展現普世關懷,倡導自由、民主、人權等普世價值。這也是林攀龍所景仰歐美自由人文主義哲人的信念。 宗教與普世關懷就是今天這次講座的主題。

最後一節,我們要來討論:「台灣菁英林攀龍,對上黨國嫡裔曾約農」,以及他們所代表兩種意識形態,及其對今日台灣的挑戰。

八、台灣菁英林攀龍,對上黨國嫡裔曾約農

曾約農(1893-1986)生平簡介:顯赫的家世背景

曾約農出生於清國光緒19年,是「同治中興」重臣曾國藩(1811-1872)的嫡系曾孫。約農的祖父曾紀澤在1870-1880年代是清政府駐英、法公使,也曾兼任駐俄公使。約農的父親曾廣銓於1893年奉派任駐英大使館參贊。當時仍在襁褓的約農,亦渡海隨行,慢慢在英國開始牙牙學語,兼習中、英語文。到1899年其父任滿返國時,約農六歲,已會閲讀中、英文。回鄉後,有學者詩人的祖母督課經書、歷史,以及詩賦,受到良好的曾氏家教訓練。

1908年約農十六歲,再度赴英求學,入中學校讀兩年後,1910年進入倫敦大學主修礦冶,1916年獲得學士學位後返國。約農的堂姐曾寳蓀,同樣在倫敦大學獲得學士後歸國。1918年兩人以曾家私產在湖南長沙創辦「藝芳女子學校」,操辦兩三百人的寄宿制學校。堂姐曾寳蓀當校長,兼教英語和生物,約農是教務主任,教英語和數學,

曾約農的英語非常好。1919年「五四」新文化運動風起,國際知名學者英國羅素 (Bertrand Russell)與美國杜威(John Dewey)應邀來華巡迴演講,1920年來到長沙,湖南學界的組織者找曾約農來當翻譯。1923年曾約農應邀擔任湖南省立湖南大學籌備委員,1926年該大學成立後,乃任兼任教授。辦理藝芳女子學校之同時,1935年曾約農還在長沙明德中學兼職,教高三班的英語。此外,他也常在長沙基督教青年會為外國人佈道者做翻譯。他一定是很享樂教書以及英語輔導工作。

1937年中日戰爭爆發,曾約農倉皇帶領老父曾廣銓和堂姐曾寳蓀等人四處逃難,顛沛流離兩年,終於1939年抵達英國殖民地香港避難。尊翁曾廣銓不堪艱困危險的逃難經歷,1940年不幸病世於香港。

1941年底,日本偷襲珍珠港後,正式向英、美宣戰,太平洋戰爭爆發,香港迅速淪陷,被日軍占領。曾約農與堂姐變裝、更改姓名,夾在難民群裏於1942年夏逃離香港,返回湖南。

1945年湖南省政府聘請曾約農規劃設立「克强學院」,1947年該學院成立,約農出任院長。1949年中國大陸赤化,曾約農與堂姐再度逃到香港避難。

曾約農最引以爲榮的是,曾氏世代家族的學識,造就非凡的功名。他説:曾祖父曾國藩的影響,使湖南成爲全國最具有文化中之一省,而曾家擁有全國最好的圖書藏書之一;況且曾氏這一代據稱是孔子弟子曾子的第七十三代後裔。然而,1949年中國大陸淪陷,共產黨執政。曾約農寫道:「據《香港時報》載,舍下及湘綺樓藏書。合一萬七千餘箱,均遭土共焚毀」。曾約農非常憤怒,痛恨「土共」。這種心情,可以理解,可以同情。

1951年春,曾約農和曾寳蓀,由香港來到台灣,受到蔣介石國民黨政府高層的禮遇,承蒙副總統陳誠撥借宿舍暫居。是年,曾約農應邀執教於台灣大學外文系。1955年東海大學創校,大學董事會在國民黨政府「黨國體制」下,遴選曾約農擔任校長。

曾校長的辦學宗旨是:「以基督教精神,遵行國策,實現三民主義,並發揚中國固有文化」。 他真心誠意擁護蔣介石總統「反共抗俄」、「反攻大陸」、遵行「黨國體制」之國策。

曾約農的核心思想是中國儒家文化道統。蔣介石總統心目中的中興英雄就是曾國藩,推崇曾國藩為復興中華文化的偶像。故此,曾約農的想望,與蔣介石的志向相當吻合。1957年東海大學校長卸任後,他回台大教書,1966年應聘為蔣介石總統的國策顧問。

曾約農痛恨「共匪」,他寫道:「赤匪之殘忍刻毒,滅絕天理」;「國父孫中山先生遠承聖賢道統,發明三民主義。總統蔣公繼承大業,付之實行,……凡我中華民族皆應凜遵總統之訓示,服從總統之領導,……光復河山指日可期,而世界大同之局,亦可逐步而就也。」

蔣介石敬仰曾國藩,曾約農崇拜蔣介石──此即戒嚴時期台灣政治文化之圖像。

曾約農對照林攀龍

曾約農(1893-1986)是1951年來自中國的教育家。而林攀龍(1901-1983)則是在日治時代台灣出生,從少年時代就在日本受教育成長、深受日本文化影響的台灣本土知識人。兩人前半生的歷史地理環境、生活經驗有極大的不同,形成兩個人不同的人生觀與世界觀。

戰後,兩人後半生同樣住在國民黨軍事戒嚴、一黨專制統治下的台灣;同樣是教育界人士,但兩人互相疏遠,因社會族群背景、意識形態不同,個性、興趣、爲人處世都不同。

綜觀兩位教育家知識人,最大的差異在於政治文化價值觀念不同:一位是宣揚 「反共抗俄、反攻大陸」、復興中華文化的「中國文化民族主義者」、熱愛中國的知識人;另一位是深受大正時代日本文化的影響,憧憬歐美浪漫主義文學、崇尚自由人文主義心靈價值、關懷人類文明發展,既「普世」亦「本土」的台灣知識人。

總之,曾約農崇拜蔣介石;而林攀龍則景仰歌德(Goethe)、托爾斯泰(Leo Tolstoy)和羅曼羅蘭(Romain Rolland)。兩人的思想,天差地別。

相較於曾約農的「儒家道統」僵化教條與「反共抗俄」粗糙文筆,林攀龍的著作,用多種語文的思維(包括他非常嫺熟的日文),論政治文筆收斂理性,論人生哲學則博引東、西洋哲人之名言,論自然抒情詩文則熱情洋溢、展示自由浪漫主義思想,令人喜悅愛讀。其詩文深度,流露一位博學多聞、純粹教育哲學家的品格與智慧。林攀龍寫道,「教育本義,不宜教人想什麽,乃在教人如何想法。」他想望教育學子成爲有獨立思考能力、獨立判斷是非的「自由人」。

然而,1955年東海大學董事會董事蔡培火先生,推薦林攀龍任職東海大學(以備接任第二任校長),曾約農校長强烈反對,說林攀龍是個「庸才」(“He is a non-entity”, a nobody)。 在二十世紀威權戒嚴時代,「中國文化民族主義者」曾約農,賤視台灣本土知識菁英。

那麽,如何從這兩位教育家的言行,來觀察今日台灣政治文化?如何展望台灣的未來?

觀察今日台灣政治文化,展望台灣未來

曾約農校長主張「遵行國策」、想望以台灣為基地「反攻大陸、解救大陸同胞」。而林攀龍則想望台灣「自由化」、「民主化」、「本土化」、「普世化」。這兩位知識人,都在解嚴之前逝世,生前皆未能見到各自的想望獲得實現。但是,他們兩種政治文化思想,兩種意識形態,仍然持續在挑戰新世代的台灣人。

1980年代以來,林攀龍想望的自由主義,逐漸成爲新時代的思想潮流,推動台灣自由民主化運動。另一方面,曾約農倡導的「中國文化民族主義」仍然健在,吸引「統派」人士以及少數的第二代、第三代「外省人」。

其實,今日2020年代,因爲自由民主化、教育普及化,一般民衆的知識普遍提升,比較能夠獨立思考、判斷是非;通過職業同事、朋友、婚姻關係,族群逐漸大融合,省籍意識已然減淡;愈來愈多所謂外省第二代、特別是年輕的第三代,不再像他們的父祖輩,被狹隘省籍觀念或「中華民族主義」綁困。這多年來,中共獨裁政權宣揚「中國崛起」,對台灣文攻武赫,更加強台灣人民的反感。歷年民調顯示,主張跟中國統一的「統派」人士,已成為台灣人口中的極少數。

但是,少數的 「統派」人士聲量大,因爲他們非常活躍,而且在社會上各領域占據重要的權力地位,蓋他們大多數是長期以來國民黨「中國史觀」培養出來的 「菁英」,造成「深層權力結構」(“Deep state power structure”),因而掌握「話語權」。

在政界,「統派」人士的「中國史觀」和 「親共思想」,綁住中國國民黨和民衆黨。許多人不會忘記,中國軍機、軍艦擾亂台灣的時候,民衆黨主席柯文哲宣稱「兩岸一家親」、「中國台灣命運共同體」,這種「統派」言論違反絕大多數台灣人民的意願。

在學術界和文化界,自從1960年代到民進黨執政的今天,中華民國政府設置一個「中華文化總會」,旨在推行「中華文化復興運動」。根本的學術教育文化制度,「維持現狀 」。因此,「中國文化民族主義」色彩的書籍與贊揚「偉大中華文化」之類的報章雜誌,充滿圖書館和書店。

「中華文化」有一部分確實偉大,值得學習、欣賞、贊揚。但是,另一大部分違反人道、草菅人命、踐踏人權之悠久、黑暗的中國歷史傳統、「中華醬缸歷史文化」, 則相對甚少受到注視討論。

所以,到今日,「統派」人士 的 「中國史觀」 和 「中國文化民族主義」,在台灣仍然旺盛。 這種思想,已經違反大多數台灣 「自由人」的意志和想望。

要建立「以台灣為主體」的歷史觀、强化台灣人的「台灣心」,首先需要學術、文化、教育之「轉型正義」。從最高學術機構 中央研究院Academia Sinica的正名做起,將它本土化,正名設立「台灣中央研究院」。

如果2024年民進黨再執政,希望不要再像過去這七、八年一樣「維持現狀」,只把 「轉型正義」當口號──許多應該做、可以做、能夠做的事,都沒做。選民授予給執政的民進黨,在立法院占有過半席次的非常寶貴、難得的七、八年,被粗率地浪費掉。此時此刻,盼望國人認真思考一個問題:2022年 「九合一」全國縣市鎮長大選,民進黨慘敗的根本原因何在?

回顧台灣現代史,在過去戒嚴時代,林攀龍為台灣指出本土化、現代化、自由民主化、普世化的大方向。

比林攀龍年紀小十三歲的東京帝大畢業學弟校友黃彰輝(1914-1988),更進一步,1953年在日内瓦一個國際宗教會議上,最早説出「一個中國、一個台灣、和平共存」 這句名言。接著在世紀末葉,1970-1980年代,神學家黃彰輝論述神學「實況化」,同時領導「台灣人民自決運動」,從事台灣獨立政治運動。

黃彰輝的後輩學者同志(彭敏明)與學生(高俊明)等許多知識人接棒傳承,矢志建立台灣為一個獨立的新國家。長期以來,這就是台灣多數知識人與自由人的想望。

結論:兩種意識形態的挑戰,考驗台灣人民的智慧

二十世紀台灣知識人林攀龍(1901-1983)和黃彰輝(1914-1988),兩人都是基督徒,兩人都信仰「自由人文主義」思想,主張台灣要走「自由化」、「民主化」、「本土化」、「普世化」的道路。林攀龍景仰哥德(Goethe),黃彰輝敬仰奧古斯丁(St. Augustine)。

另一方面,在台灣的中國知識人曾約農(1893-1986),也是基督徒;他主張台灣要 「中國化」、「傳統化」、「保守化」。他崇拜中國國民黨主席蔣介石。曾約農倡導的「中國史觀」和「中國文化民族主義」,在今日台灣仍然健在,吸引「統派」人士。他們雖然是台灣人口中的少數,但是聲量大,很活躍,占據 「深層權力結構」中的重要崗位。

以上這兩種意識形態,代表兩條大道;台灣要走哪一條路,正在考驗二十一世紀、台灣人民的智慧與決心。

真多謝!感謝!