二二八事件的中央派兵、部隊抵臺與血染基隆

吳俊瑩

〔作者按:本文是將我過去發表的二篇文章:(1)《臺灣風物》74卷4期〈二二八事件中央派兵及部隊抵臺經過〉。(2)《二二八事件檔案彙編——基隆市》導言,綜合改寫而成,故省略大部分的註釋。增補的部分則另加註。〕

關心二二八事件的朋友,可能都會注意到,近幾年來冒出來討論二二八事件的文章,採取「解構」書寫策略,嘗試拆掉過去的認知,模糊事件本質。作法上,概可分為兩類:第一種是揮舞著所謂的「官方檔案」,對此堅信不移。第二種是藉既有論述在時間、地點等資訊的錯誤,把過去的研究或論述貶得一文不值。

2017年3月8日國立臺灣歷史博物館臉書(Facebook),貼出「整編第廿一師與憲兵團登陸,要塞部隊會同登陸部隊在基隆市區進行無差別掃蕩……。」臺史博因弄錯整編第21師的登陸時間,遂被網民調侃為「三八超時空屠殺」、「國家級造謠」。更有網友上綱指控國家級博物館「移花接木」,甘為政治服務等。當時臺史博已有修正,但目前國家發展委員會檔案管理局所建置、提供教師教學參考使用的「檔案支援教學網」,在「整編第二十一師登陸」條目稱:「3月8日下午3時多整編第二十一師登陸基隆港,隨即大肆掃射鎮壓。」(註1)實則檔案記載並非如此,這番使用檔案的前情提要,恐生更多混亂。說不定以後還會有貼文,繼續拿著管理二二八檔案的檔案管理局大做文章。

不必要的基本史實錯誤,予人見縫插針之機,使紀念活動無端失焦,也可見有心人士藉整編21師在3月8日「橫空出世」的時間錯誤,轉移焦點。這類文章的寫作目的不在面對軍隊登陸後的屠殺行徑,難到時間差了一天,事情就沒發生?面對這種淡化、嘲諷,目的是在轉移國府軍隊鎮壓民眾的事實,理當也有相應的論述,便於參考才是。

陳儀的請兵與蔣介石的派兵決策

對二二八稍有認識者,對臺灣省行政長官陳儀處理事件的兩面手法並不陌生。表面上,陳儀對民間訴求採取妥協姿態,與二二八事件處理委員會進行談判,大師緩兵之計。暗地裡,陳儀請兵動作不斷。根據柯遠芬《事變十日記》以及後續公開的電報檔案,早在1947年3月2日,陳儀就已向蔣介石請求增援。陳儀在「寅冬亥親電」中聲稱,臺灣島內兵力單薄,難以平息「奸黨」的叛亂,他正電請參謀總長陳誠「現正電請陳總長迅速酌調素質較良之步兵一旅至少先派一團來臺,俾可肅清奸匪,以紓鈞座南顧之憂」。3月4日(寅支),陳儀再次致電蔣介石,重申請兵的要求,稱「此次事情雖不日可望解決,但奸黨禍根欲為拔除,必須有相當兵力,俾資應用」。

從電報紙譯電時間來看,3月5日蔣介石應同時見到陳儀兩封請兵電文(寅冬、寅支),正面回應陳儀的請求。蔣介石手諭:「陳長官。已派步兵一團并派憲兵一營,限本月七日由滬啟運。勿念。中正。」就派兵數量,符合陳儀最初的請求。這封手令在1947年3月5日18時10分譯發,同日陳儀接獲蔣介石「勿念」的手令來電,也打消原本要向鄰省的福建省主席劉建緒討救兵應急之策。

當時民間對軍隊開臺,傳言紛紛,3月5日蔣渭川見陳儀,表示民間質疑陳長官「施毒計騙屠民眾」——一面請其出面安頓民眾,一面對中央請派大兵前來,若大兵開到,一切承諾歸於無效,必實行屠殺報復。陳儀答以:「蔣先生你也未免太顧慮,絕對沒有這樣的事。現在本省兵力亦不少,而警察憲兵也可足用,若我有這樣的惡意,馬上也可開始屠殺,何必待中央的國軍開來,我是絕對沒有這樣的意思,請你安心就是。」陳儀甚至在蔣渭川等人面前演出舉手對天立誓的戲碼,絕無對中央請兵,只求大事化小,小事化無,「不要使中央知道暴動的情形」。陳儀在蔣等面前演出一副不會也不想把台灣的事情鬧到南京中央的。但 對照上述蔣、陳往來電報,陳儀兩面手法,昭然若揭,將「相信政府不會騙人」的蔣渭川玩弄於股掌之上。

在獲得蔣介石同意派兵的電報後,陳儀的態度發生明顯轉變。3月6日,陳儀致函蔣介石,強調此次事件「絕非普通民眾運動可比,顯係有計畫有組織的叛亂行為」,陳儀在信末提醒蔣介石,若要保持臺灣成為「中華民國的臺灣」,必須迅速派遣得力軍隊來臺;至於簡派大員赴臺進行政治安撫,則需等到軍隊抵達後再說,否則恐難奏效。陳儀的言辭明顯趨於強硬,不再強調局勢可控,反而將事件定性為叛亂,並主張先以武力鎮壓。

3月7日,陳儀再次向蔣介石請求增加派兵數量,一日連發兩電。前電(寅陽電),陳儀聲稱兵力太少,深恐一發難收,「職意一團兵力不敷戡亂之用,擬請除廿一師全部開來外,再加開一師至少一旅」。後電(寅虞電),陳儀再次強調「如無強大武力鎮壓制裁,事變之演成,未可逆料。仍乞照前電所請,除第廿一師全部開來外,至少再加派一旅來臺。」。陳儀在3月7日向蔣介石開口增派兵力,不僅整編第21師要全數開來,還要蔣再加開一師或至少一旅,部隊要儘速開到,「否則時間一久,收拾頗難」。

3月7日蔣介石電陳儀:「廿一師師部直屬部隊與直屬部隊第一個團,本日正午由滬出發,約十日晨可抵基隆。據報鐵路與電力廠皆以為台民盤據把佔,確否?果爾,則部隊到基隆登陸後之行動,應先有切實之準備。近情究竟如何,應有最妥最後之方案,希立即詳報」。陳儀在當晚電復稱,鐵路與電力公司多數員工均係台民,現雖照常工作,一有事故決不為我所用,「部隊到基隆後之行動,已在準備中」,他目前「因限於武力,十分容忍,若第二十一師全部能迅速開到,當收斧亂之效」。陳儀回復蔣介石的「最後最妥」之方案,就是鞏固軍隊登陸用的基隆港,等部隊上岸便以武力綏靖。

3月8日憲兵部隊率先抵臺

率先抵臺的部隊是3月8日晚從福州開來的搭乘海平輪的憲兵部隊,監察院閩臺監察使楊亮功隨行。二二八事件發展,因著軍隊登陸,局勢頓然改觀。3月8日前,有謂「臺灣七日民主」;(註2)3月8日後台灣有如軍警獵物,任人宰割。

1947年3月8日下午10時,憲兵第4團第3營以及憲兵第21團駐福州的一個營率先在基隆港登陸。其中,憲兵第4團第3營是柯遠芬所稱的「歸還建制」,因為憲兵第4團的駐地原在臺北。

據閩臺監察使楊亮功回憶,3月7日下午5時在福州搭乘招商局的海平輪,並於3月8日上午7時抵達基隆港外。當日下午5時許,基隆港內傳來機槍聲,據稱是基隆要塞司令部官兵奉命肅清港口。由於情況不明,楊亮功與同行的兩位憲兵營長並未貿然登岸。直到晚間8時許,岸上發來電報,表示10時海平輪可以進港。臺北中央社的電稿也證實,楊亮功於昨日下午乘海平輪抵達基隆港,下午10時才登岸,同船抵達的有憲兵兩營。因此,可以確定憲兵部隊是在3月8日晚間10點左右在基隆順利登陸的。陳儀給蔣介石的電報也提到憲兵部隊是「齊夜」(8日夜)抵達。

3月8日在憲兵登陸前,基隆市區已經槍聲大作。基隆要塞司令部史宏熹在事後5月分造報的〈臺灣二二八事變基隆區綏靖報告書〉稱,有2、3百名群眾潛至要塞司令部附近山地及民房,被發現後,向要塞司令部突襲迫近,「衛門當經強力制壓,擊斃九名」,(註3)其餘不支,紛紛潰散。但3月8日18時許,陳儀發給蔣介石的電報則稱:「今午前雖有暴徒十餘人衝入,已予拘捕,現在秩序甚好,今晚憲兵登陸當無問題」。然而當時圍聚在要塞司令部是否有二、三百名之多,不無疑問,事後誇大的可能性較高。(註4)在基隆市街與碼頭附近,英國領事館在內的外國人指出傳來盲目掃射的槍響,(註5)當時在台外國人有相當聯繫的George Kerr亦提到:「當天下午,幾位在基隆的外國商人被碼頭傳來的機關槍掃射聲嚇到了。槍聲越來越響,很快就沿著道路進入基隆市區。」(註6)憲兵部隊在基隆要塞部隊事先周密戒備下,順利登陸。

3月8日,陳儀復電蔣介石,告知「俟廿一師之一團到臺北,即著手肅奸」,並稱部隊抵達基隆後的行動已在準備中。這些電報內容顯示,陳儀在得知中央派兵後,不斷向蔣介石傳達「奸黨煽動民眾」、「全面作亂」,局勢嚴峻、後果不堪設想等訊息,唯有依靠中央派遣的強大兵力才能解決問題。

3月9日起整編第21師部隊相繼登陸

3月9日上午,蔣介石在南京召見整編第21師師長劉雨卿,指示其抵臺後的方針與部署。同日下午2時,劉雨卿與國防部高級參謀人員多人搭乘美齡號專機飛抵臺北松山機場。劉雨卿還帶了一封蔣介石的手諭轉交陳儀。提到本次所派兵力何時抵臺、部署方式,以及對民眾政治、經濟改革可盡量放寬,爭取部隊登陸集中時間:

公俠長官勛鑒:臺灣暴動蔓延,至此其勢燄且兇,不能不謀根本解決辦法,但於我兵力未集中以前,對於政治與經濟上,自可儘量放寬,如兄之廣播所述者,惟國防與軍事以及交通,決不能放棄,如其提出軍事上之任何要求,則不可有任何之諾言,并以必須請示於中央之意答之,以期和緩時間。第一個團到達基隆以後,應先鞏固基隆之防務,其次為加強松山飛機場之守備。一俟第二個團到達以後(十二日可到),再觀形式決定第二步之行動。……海軍除調太康、伏波二艘外,另調廣東方面登陸艇二艘 (約星期三日可到),可供基隆與高雄等各港口聯絡運輸之用。如果我軍隊運輸艦到基隆不能登陸,或登陸後在台北仍有無理要脅或暴動,則可斷然戒嚴,制止動亂。惟其對於政治與經濟上有所要求,為能使軍隊順利集中,則應予開誠相見,不可吝惜。……對美領事務確實聯繫,勿生惡感,美大使已訓令其改變態度與方鍼勿袒護暴徒矣。此時惟有先圖鞏固台○〔北〕與基隆區域之守衛,尤應注意港口碼頭機場之切實掌握,其次為該區內鐵路與公路之維持,則情勢雖甚險惡,自不難漸次恢復,應堅定忍耐,勿急勿餒,靜鎮慎守,則成矣……凡在台北基隆公務員均應集中編隊與裝備,以應急務,力求自衛也。餘屬劉師長面達。勿贅。

3月9日下午師長劉雨卿飛抵臺北時,所屬整編第21師師部及直屬部隊,以及整編第21師146旅438團之一部,亦在9日夜陸續登陸基隆。3月9日23時,陳儀電復蔣介石上開手諭,指「基隆港防務已鞏固,軍隊可安全登陸」,蔣介石提醒事關軍隊運輸的松山機場及高雄港已控制,「俟第一個團到達後,擬即戒嚴」,公務員編隊事則因刺激本省人擬暫緩。然而,在3月8日登陸的憲兵漏夜開往臺北時,陳儀已在3月9日上午6時對臺北市宣布臨時戒嚴。(註7)一連數天,整編第21師相繼由基隆港登陸(詳情如下表),全台也陷入長達十天的武力報復與恐怖殺戮世界。

臺灣旅京滬各團體請願代表稱「其屠殺方法,慘酷無倫」,有被刺穿足踝貫以鐵絲,有被裝入麻袋拋頭海中,或用機槍集團射殺,還有被釘死樹桿。(註8)這也才有3月13日蔣介石令陳儀「請兄負責嚴禁軍政人員施行報復否則以抗令論罪」。(註9)但對於這種肆行殺戮的行為,並無高層軍政人員被論罪,還有記功。國防部長白崇禧在事件後來臺「宣慰」(3/17-4/2)結束後,4月5日他在南京國防部部務會報就宣慰臺灣有關軍事事項提出報告,第一點便稱:「臺灣事變,二十一師未到之前,各要塞司令,情報確實,處置得當,陸海空軍充分合作,表現優良」。(註10)4月17日白崇禧簽呈蔣介石對彭孟緝、史宏熹敘獎,稱高雄要塞彭孟緝「獨對應變,制敵機先,俘虜滋事暴徒四百餘人」,史宏熹「沉著果敢,擊破襲擊要塞之暴徒,使基隆轉危為安」, 蔣介石批「交國防部敘獎可也」。(註11)

| 登陸日 | 船艦 | 路線 | 運輸部隊 | 備註 |

| 3/8 | 海平輪 | 福州- 基隆 | 憲兵第4團第3營、 憲兵第21團1個營 | 監察院閩臺監察使楊亮功同行 |

| 3/9 | 海辰輪 | 上海- 基隆 | 整編第21師師部及直屬部隊 | 午後2時師長劉雨卿搭機抵達臺北松山機場 |

| 中字103登陸艦 | 上海- 基隆 | 整編第21師146旅438團 | ||

| 3/10 | 中字102登陸艦 | 上海- 基隆 | 整編第21師146旅438團 | |

| 3/11 | 海宙輪 | 上海- 基隆 | 整編第21師146旅436團 | |

| 3/12 | 海湘輪 | 福州- 基隆 | 憲兵第20團1個營 | |

| 臺安輪 | 上海- 基隆 | 整編第21師146旅旅部及直屬部隊 | ||

| 3/19 | — | 連雲港-基隆 | 整編第21師145旅435、434團 | 駐地在蘇北,較晚開抵。 |

首當其衝的基隆

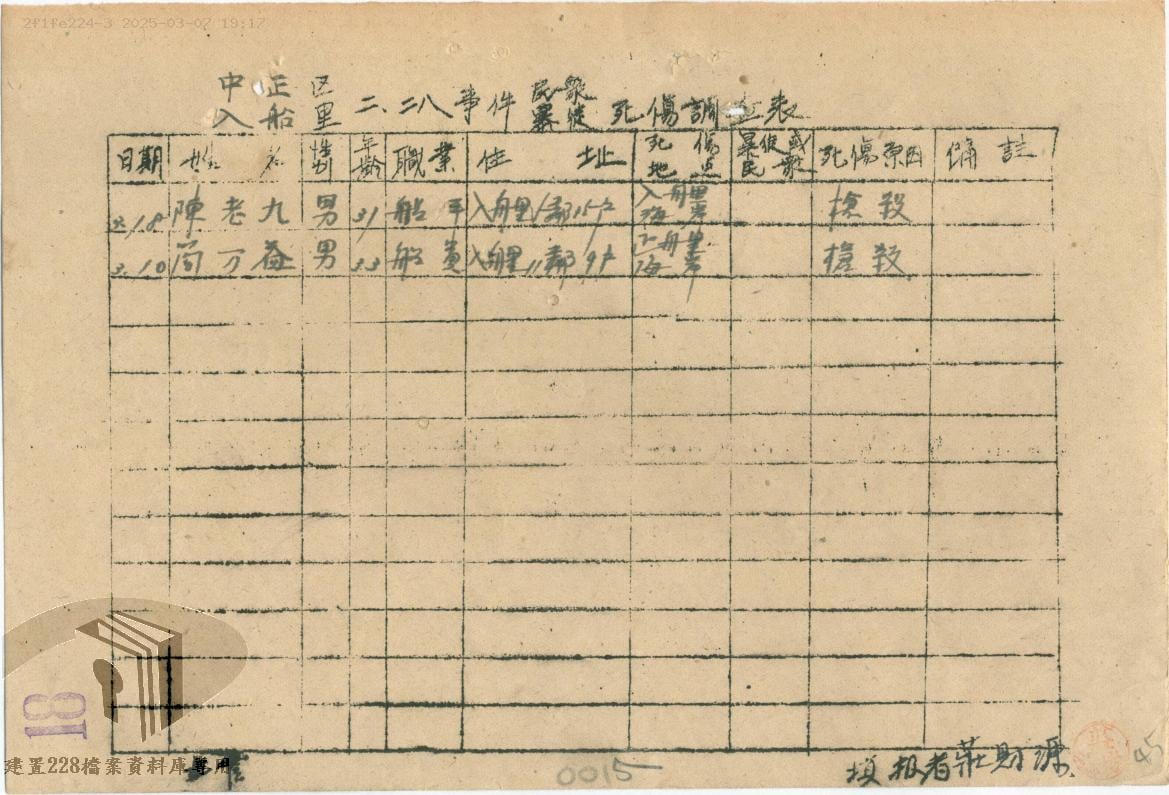

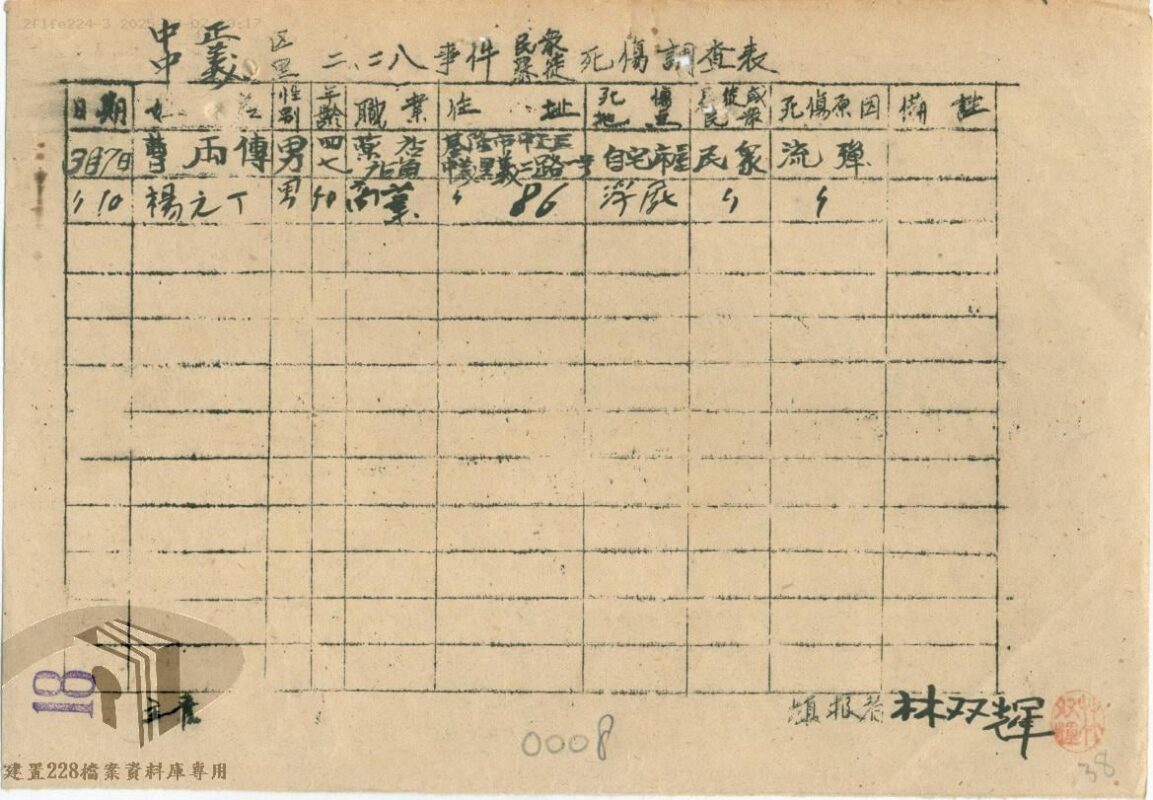

3月8日起,基隆市開始出現包括遭流彈打死的市民死傷。蔣介石令派增援的部隊登陸後,部分武力撥基隆要塞司令部指揮,包括3月8日抵基的憲兵第廿一團之一營,奉撥一連歸該部指揮;3月9日起登陸的整編第21師438團第2營(兩個連)駐基隆歸該部指揮。基隆綏靖區在既有要塞兵力加上增援武力,這是導致3月9日基隆市民嚴重傷亡的重要背景。

基隆市政府的事件報告書原稿亦稱:「九日以後,海上陸續發現浮屍,即由本市衛生院派遣人伕備棺收埋」。(註12)這段紀錄只留在市府檔案內,上繳長官公署機要室的版本應已刪除。當你對檔案堅信不移時,是否留意過檔案產生過程中的剪裁?

3月9日後基隆市民出現大量死傷紀錄,職業遍及各階層,包括醫師、教員、警員、菜販、商販、豬肉商,以及與中下階層的造船工人、碼頭苦力、鐵工、礦工、家管等。死亡原因有「槍殺」、「國軍調查結果槍決」、「憲兵隊調查結果被死」、「被警員槍決死」,或在自宅、街上「被流彈受傷、死亡」等,然而更多是死傷原因「不詳」——當中或有根本無法記錄在官方檔案上的濫行報復或掃射致死。

例如碼頭苦力翁麗水,在區公所的調查表上記載死亡日期為3月10日,死傷原因「不詳」,死傷地點在「中山一路」。對照口述歷史可知,翁麗水係碼頭散工,在趕回家的路上,遭海港大樓置高點上的國軍開槍打死,跌落路旁水溝被發現。(註13)基隆社寮島件受難者劉新富(新發鐵工廠老闆)、王金火、黃天時、呂金塗〔土〕、藍登旺、杜源昌等從事造船業的木工、鐵工從業者,在死傷調查表也只能或只能填上「被司令部捕生死不明」、「被捕」、「軍部逮捕去後不回來」等備註,而不敢填上遭槍決填海。

區公所調查表就死傷地點的記載,少數於刑場執行槍決,更多是前近代式公開在南榮路派出所前、市區田寮河旁槍斃示眾,或於入船里海岸、社寮島(今稱和平島)海岸槍決。從受難者陳屍於「市場前」、「車站前岸壁」、「愛三路派出所後」、「南榮路派出所前」、「元町路上」、「水產公司附近」、「四號碼頭」、「中山一路」、「中山二路」、「仁愛區忠三路」等市街及公共空間可知,這是不分對象掃射所致傷亡。還有更多是行方不明,最終在「基隆市海面」、「海面」、「日新町海中」、「海內海面」、「永安旅社對面海面」尋獲屍體。例如,安樂區居民工人陳萬成(廿三歲)、楊添丁(卅九歲),死傷原因為「在家扣去」,三月十三日在「海面」發現浮屍。「基隆海面浮屍」的場景,不僅深植於基隆老一輩的見聞與記憶裡,連基隆要塞司令史宏熹在三十三年後依舊印象深刻,也說「基隆海面浮屍」。(註14)最基層的區公所檔案文件已然讓你感到驚訝,如果您願意再翻翻張炎憲、胡慧玲、高淑媛在1992-1993年間所採訪紀錄《基隆雨港二二八》,我們可以更進一步貼近當事人或家屬的心聲。而有了對二二八的具體的「知」,我們才能開啟更多的思考。

註釋:

註1 「整編第二十一師登陸」,國家發展委員會檔案管理局檔案支援教學網:https://art.archives.gov.tw/Theme.aspx?MenuID=271,瀏覽日期:2023.12.27。

註2 林木順,《臺灣二月革命》(臺北:前衛,1990),頁40。

註3 中央研究院近代史研究所,《二二八事件資料選輯(三)》(臺北:中央研究院近代史研究所,1993),頁367。

註4 基隆市政府提交〈基隆市二二八事變經過情形報告書〉,3月8日稱「午後一時有數十流民圖襲要塞司令部,乃發生衝突,鎗聲十餘分,經鎮壓後,漸告平靜,為維持治安計,乃開始警戒。」數「十」在核稿時被改為數「百」。見黃翔瑜、吳俊瑩、陳世局編,《二二八事件檔案彙編:基隆市》(臺北:國史館,2022),頁51。

註5 魏永竹、李宣鋒主編,《二二八事件文獻補錄》(南投:臺灣省文獻委員會,1994),頁539-540。

註6 George H. Kerr著,詹麗如、柯翠園譯,《重譯校註被出賣的臺灣》(台北:臺灣教授協會,2014),頁296。

註7 〈臺灣警備總司令部戒嚴佈告〉,《台灣新生報》,1947年3月11日,1版。

註8 何鳳嬌編,《二二八事件檔案彙編(廿四):總統府檔案》(臺北:國史館,2017),頁160-161。

註9 「嚴禁軍政人員報復」,〈二二八事件政府處理態度〉,《軍管區司令部》,檔號:A305550000C/0036/9999/2/1/018。

註10 陳佑慎主編,《國防部部務會報紀錄1946-1948》下冊(香港:開源書局;臺北:民國歷史文化學社,2022),頁17。

註11 「請獎勵臺灣事件中處置適當人員彭孟緝史宏熹史文桂魏聚日何軍章等」,〈蔣中正總統檔案—革命文獻(臺灣二二八事件)〉,《國史館》,檔號:A202000000A/0036/2020.40/4450.01/038-2/034。

註12 黃翔瑜、吳俊瑩、陳世局編,《二二八事件檔案彙編:基隆市》,頁66。

註13 翁麗水家屬聞訊趕赴現場收屍還遭阻,趁翌日凌晨三、四點天色未亮時,拆下家中床板到現場運回屍體。家屬將屍體用草席捲一捲放入床板釘成的克難棺材要抬往情人湖山上掩埋時,途經軍方火藥庫前,翁金龍(翁麗水長子,當時約八、九歲)的姊夫只因抬頭看了「兵仔」一眼,兵仔立刻衝過來,用刺刀削去姊夫腿上一片肉,當場血流如注。翁金龍回憶:「為自己的父親出殯,卻好像在偷屍體。」張炎憲、胡慧玲、高淑媛採訪記錄,《基隆雨港二二八》(臺北:自立晚報文化出版部,1994),頁30-32。

註14 1980年6月6日史宏熹寫給嚴家淦的親筆信中,提到基隆二二八,提筆寫信時74歲,這是史宏熹少見對二二八的回憶記述:「勝利來台,在台情形,不欲多說,想兄知到〔道〕,不過尚有幾點要說說。二二八事變,基隆海面浮屍,得報後,找警察局長來問,他說責任關係,剛才弄清楚,正要來報告,是台北憲兵幹的,我說有何證據?他又說:憲兵由台北用貨車運來,貨車牌照號碼、憲兵部隊隊號、士兵姓名、到達地點及時間,都有紀錄。我拿到即去台北找憲兵張團長〔按:張慕陶〕,他說他不知到〔道〕,按理不該有此事,他去查查看,表示歉意。後來彭孟緝出了一本宣傳小冊子,上面寫的,高雄出了一位智勇雙全的將軍,高雄抓人入監,基隆趨人下海,因此任臺灣警備司令。張團長彭孟緝均是軍校同期同學,同是湖北人,真是天上九頭鳥,地下湖北佬,我遇上了,自然倒霉運。」〈卸任總統後:函(六十九年)(三)〉,《嚴家淦總統文物》,國史館藏,數位典藏號:006-010906-00009-045。