誰編寫了「雲門」的語法?

Long-Bin Chen

從「馬歇爾文化外交」到「國藝會補助大戶」的標準化舞蹈模板

每個藝術體制都有它的「語法」。在台灣,這套語法不需要你去翻查文件,它活在觀眾的身體裡、評論家的筆頭上、外交官的微笑中。這套語法的作者不是林懷民本人,而是那一整套能夠讓他變得必要的制度。

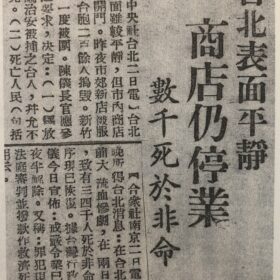

雲門的舞不是跳給群眾看的,是跳給體制看的。從1970年代作為戒嚴時期的「現代性象徵」、在美援文化政策的空隙裡被塑造成「我們不是共產中國、但也不是好萊塢」的文化形象出口商品,雲門就不是台灣人日常生活中自然產生的舞蹈,而是外交人員忙著遞交的那盒高級台灣茶——帶有一點身體的詩意,一點禪意的定靜,一點無法翻譯但看起來很「中華文化」的距離感。

而這些語言,在解嚴後沒有崩潰,反而穩固了。因為接替的不是市場,而是補助體制。

在國藝會的補助系統中,有一種永遠上榜的存在叫做「專案大戶」。他們年年獲獎、穩定編列預算、建立龐大行政組織與製作節奏,彷彿一個民間的國立機構。你問:其他舞團怎麼辦?

答:多練字,多讀懂補助語法。

那麼,「誰寫了語法」?

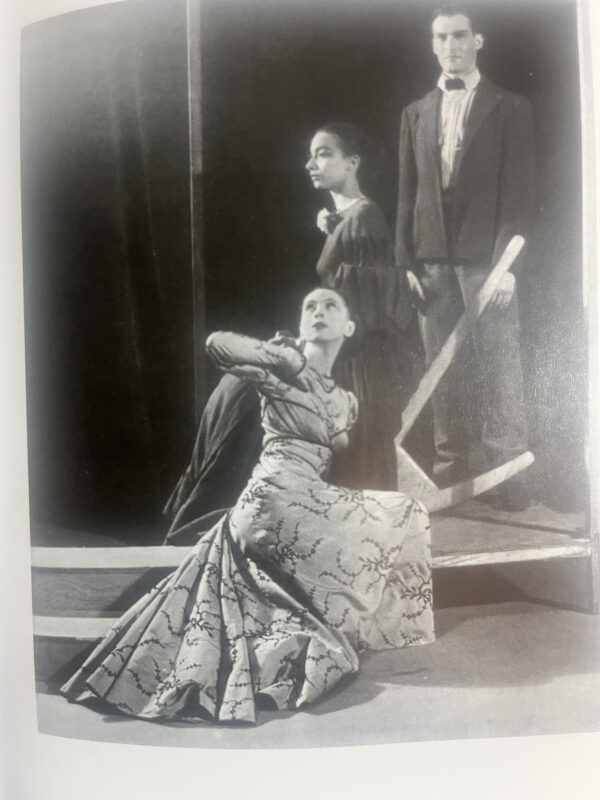

其實,雲門的語法並非純台製。林懷民早年赴美,學習現代舞的動機並非反抗傳統或體制,而是文化中產階級對西方形式的朝聖性引入。他所拜師的「瑪莎‧葛蘭舞團」,在當時的紐約藝術圈已非前衛象徵,而是一個曾與冷戰文化戰略緊密配合、1950年代紅極一時、到1970年代已轉為保守象徵的機構。

瑪莎‧葛蘭本人固然是現代舞的革命者,但其舞團在林懷民接觸時,早已成為美國文化外交的保守載體。這套源於德國表現主義的身體訓練,經由美援體制轉化為美式自由精神象徵的舞風,到了亞洲小島上的高官子弟眼中,成為「國際接軌」的捷徑——不是為了探索身體,而是為了輸出身份。

這種文化的引入,不是來自下層需求的移植,而是來自上層意志的投射——與今日中共官二代在耶魯、牛津、巴黎高等藝術學院「學成返國」,操演出一種似懂非懂的「國際美學語彙」以鞏固文化政權者,異曲同工。

當瑪莎‧葛蘭的語彙被轉化為雲門的身體語法,它就不再是反抗資本、性別、宗教壓迫的現代性,而是變成一種可出口的「亞洲文化身體」:帶有氣韻、無害、寧靜、靜穆、可被外交觀眾安全觀看的舞蹈。

這整套語法是由幾層人共同寫成的:

1. 外交人員:他們需要雲門這種作品去撐起國際場面——能出國、會表態、卻不會挑釁;

2. 補助審查人員:文化圈裡一套相互背書的獎章迴圈系統,評審成就評審;

3. 企業贊助邏輯:資助不能冒風險,因此只能給「已經安全」的團體;

4. 評論體系:在報紙副刊、文化報導中形塑「現代舞該有的樣子」,對「動作過多」「太具敘事」「太通俗」的作品自動視為不入流;

5. 教育體系:大學舞蹈系、劇場課程訓練學生識讀並內化這種語法,否則你永遠拿不到下一筆案子。

所以問題根本不是雲門本身,而是:為什麼雲門的語法變成了唯一語法?

為什麼所有申請補助、想進場演出的舞團,都得說一套與他們毫無關聯的語言?

有觀眾留言:「觀眾是需要被教育的」,這句話讓人發怵。

我也發怵,因為它道出了當代藝術體制的根本矛盾:觀眾不再是藝術發生的基礎,而是需要「教育」才能夠理解的對象。也就是說,觀眾被貶為尚未發展成熟的品味器官,而藝術家只需服務於教育與政策。

(轉載自:Long-Bin Chen 2025/5/26 臉書貼文)