鍾逸人和李喬先生訪問側記(舊文新刊)

蔡秀美

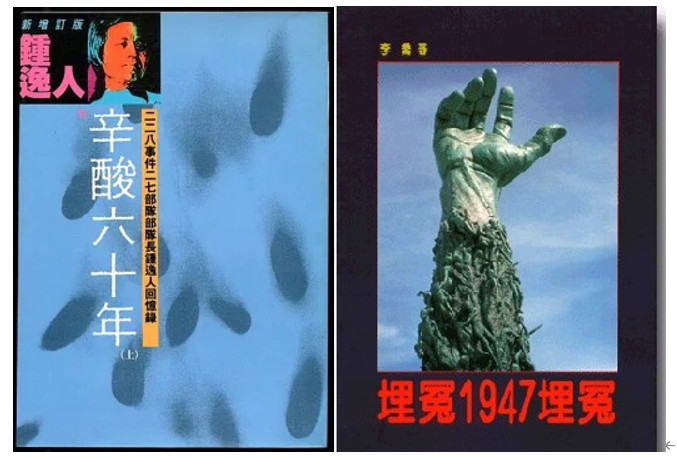

2009年6月,當我得知周婉窈老師擬安排同學們拜訪鍾逸人和李喬先生時,欣然表示願意隨同前往。行前同學們相約見面,分享彼此閱讀鍾先生的回憶錄《辛酸六十年》,以及李先生的小說《埋冤1947埋冤》之感想及疑問。7日26日一早,我們一行九人便從臺北南下拜訪兩位先生,預定先至彰化訪問鍾先生,再與鍾先生一同前往苗栗探望李先生。

約莫十時許,我們的車子已到彰化縣北斗鎮。司機根據住址,駛入彎曲的小巷,尋找 鍾先生的住處,沿途民家密集,鄰舍比鄰而居。最後,車子停在一棟庭園花木扶疏、二層房屋建築隱約可見的洋房門前,我們終於抵達目的地。 鍾先生已等候多時,在鍾先生的引導下,我們穿過似乎被人細心照料著的庭園,進入 鍾先生親手設計的房子。屋內宏偉寬敞,客廳隔著玻璃門窗可看到屋外漂亮的草木,充分呈現主人設計的巧思與雅趣。

初見鍾先生,其身材高大魁梧,滿頭白髮,穿著花襯衫與淺卡其色長褲,予人豪放不羈之感。他說話時,眼睛炯炯有神,音調雄渾有力,動作和表情十足,隱然顯露出二二八事件時曾擔任武裝組織二七部隊長之英姿,絲毫看不出已是年近九十高齡的長者(鍾先生生於1921年,虛歲89)。 鍾先生對我們這群後輩的提問,不論是對謝雪紅的印象、一生中五次出入監獄的經過、二二八事件的親身見聞,或是組織二七部隊的情形、倡導愛爾蘭自治理念的源泉……等等,總是有問必答。訪談時, 鍾先生一口道地、文雅的臺語,必要時則夾雜國語或是日語,他表示自己「六十多年前就學會講國語(北京話),但很久未講,已生鏽了。」儘管如此,我覺得他之所以用臺語表達意見,除了因使用母語較習慣之外,情感上的認同或許該也是原因之一吧! 鍾先生具體生動地回憶往事,平靜地細述自身的特殊經歷,連事件之細節、發生之時間都精確地道出,驚人的記憶力讓我們感到十分佩服。生於變動時代的 鍾先生,前半生幾近二十年在獄中度過,充滿無奈辛酸,令人聞之不禁感到沈重和哀傷。

關於回憶錄《辛酸六十年》之撰寫, 鍾先生以調侃的語氣表示自己是應四位「壞朋友」的要求而提筆,並說這四位朋友中,「最兇的就是李喬,他說:『人家二二八的時候什麼事都沒做就被抓去槍斃,你二二八的時候做了那麼多事,還能活到今天!你還說不想寫?你還不快把這段歷史寫出來?!』」1993年, 鍾先生七十二歲,終於完成回憶錄上冊;兩年後,回憶錄下冊付梓。該書憶述他從日治時代到戰後的經歷,牽涉人事甚廣,可說是探討處於轉捩點之臺灣歷史的珍貴資料之一。試想:若非朋友間的鼓勵和督促,回憶錄的出版恐怕是個未知數。果若如此,此一臺灣歷史重大事件的拼圖將可能永遠缺一塊吧!

中午用餐完畢後, 鍾先生與我們一同前往苗栗縣公館鄉拜訪 李喬先生。 李先生的大作《埋冤1947埋冤》上下兩冊,也是我們出發前, 周老師要求我們事先必做的功課。該小說是 李 先生根據許多檔案資料,並採集事件當事人及其家屬的口述訪談資料,作為素材寫成的,內容以二二八事件為背景,並以在臺中擔任二七部隊隊長的林志天和臺灣大學醫學系五年級生葉貞子為男女主角,縷述其二人及相關人物的遭遇。林志天,即是以鍾先生作為原型。據鍾先生和李先生表示,兩人相識之緣起,係於1977至1978年間, 李先生即將完成《寒夜三部曲》等小說時,為了究明二二八事件的發生經過,在鍾肇政、 楊逵等先生的推薦下, 李先生帶著楊逵的親筆介紹信,前往北斗鎮拜見鍾逸人先生。對此, 鍾先生表示,「那時正是白色恐怖時代,其他隨便的什麼人,我是不理會的。而他(指李先生)會這麼做,當然是有他的理由。」 李先生亦自承當時「田野調查很危險」。兩人見面後談了很多事,由於 李先生的坦誠和懇切,儘管年齡相差十三歲( 李喬先生生於1934年),兩人仍結為好友,情誼持續至今。

相較於鍾先生的豪氣千秋, 李先生則顯得溫文儒雅,談到其創作理念及想法時,不時會出現幾句幽默的話消遣鍾 先生,或是將談話的舞台讓給鍾先生,例如,談到何以該小說的男主角姓林而非鍾,乃是源自鍾先生的夫人之姓,蓋因鍾夫人林玉扃女士堅貞不渝地等候鍾先生十七年,「其偉大更甚於鍾 先生」。我想起出發前大家也佩服鍾夫人十七年間的堅持和勇氣,希望能有機會訪問鍾夫人。但鍾先生深怕鍾夫人因緊張而不適,向我們表示有所不宜,我們不得不斷念。足見鍾先生對夫人的關愛和呵護,亦可見李先生深知鍾先生夫婦鶼鰈情深,刻意作此一特殊的設計,委實寓意深遠。

談到王添灯之死時, 李先生告訴我們,向來關於王氏之死的說法不一,因此, 李先生訪談王氏的大哥得知,王氏在被捕之前,雖然家人有意安排他潛逃至海外,但王氏反對說道:「不行!如果沒有人負責,不知要死多少人?」(小說原文為「總要有一个人出來負責:阮一走,『天蓋』唔知會搾死幾千人……。」參見《埋冤1947埋冤》上冊,頁227)顯然,王氏之死乃是自己覺悟後勇敢地面對國府的追究。 李先生語畢未久,接著要鍾先生說說他所知道的王氏之死, 鍾先生表示自己也是從別人聽聞而來,即聽說王氏被捕前曾打電話給三青團,尋求三青團保護云云。聆聽 李先生與鍾先生的敘述,我對所謂歷史的真相,感到疑惑。不論是口述訪談或是眼見耳聞,似乎都有必要再與文獻檔案相互印證,方能呈現歷史的真實吧!然而,若文獻檔案已不復見,這些口耳相傳的資訊似乎就成為人們探究歷史的根據。不仔細查證的話,將很容易流於以訛傳訛。

身為文學創作者的李先生,如何在文學國度與史學規範之間拿捏分寸呢? 李先生向我們表示:「歷史和文學不能分離,但仍需守住文學的虛構,不能去侵犯歷史。」上述理念清楚地反映在《埋冤1947埋冤》這部小說中。 李先生透過創作,以虛構的情節,配合詳實的歷史情境,為我們呈現1947年臺灣爆發二二八事件前後的時代雰圍。尤其是李先生特別創造該部小說的陷阱──以中文音譯日語和臺語,用意在於「讓讀者慢慢讀」,藉以體會當時的歷史情境。 李先生的用心,可見一斑。再者,當鍾先生提到「2月27日早上我獲釋後回到臺中,一心只思考如何報復之前無緣無故逮捕我的李士榮,因此,對27日當晚及第二天(28日)臺北發生的事情,一概不知」。不過,在該部小說中,正如同李先生說的:「我在這本小說把你寫成是在(臺北二二八事件)現場」,顯示歷史真實與以歷史為背景的小說之間,仍存在相當的差距。由此可見,我們閱讀以歷史為題材的文學作品時,必須對文學創作者重新詮釋和再製的歷史與真實歷史之區別,有清楚的認識。

作為歷史見證人之一的鍾先生,目前仍在構思撰寫第三部回憶錄,敘述其出獄後的經歷。回憶錄之出版,不只是鍾先生對過去威權體制的控訴,也是為後世子孫留下他寶貴的個人歷史經驗;同時,也是對個人乃至對臺灣社會所有苦難生命的救贖。而 李先生亦是如此,他說:「父親、母親及我共三代,剛好貫穿臺灣當代史。」他的文學創作主題從來都是對這塊土地及人事之關懷。戰後,尤其是近十幾年來,關於二二八事件、白色恐怖的回憶錄或是專著,有如百家爭鳴,每次閱讀這些著作,雖心有戚戚焉,但總覺得少了些什麼。所幸這次透過周老師的安排,讓我們得以親睹親聞從書本中走出來、活生生的歷史人物。與其說藉由這次訪談,我們能獲得多少歷史真相,毋寧說我們能從這兩位前輩身上,體會他們對社會的關懷。若我是他們,面對巨變中的時代洪流,我會怎麼做?又該如何自處?這些疑問只能暫放心底,兀自低迴不已罷了。

訪談結束後,我們步出李先生的住宅,映入眼簾的是矗立遠處的青山,青山下是不規則散布的農舍,以及一畦畦翠綠的稻田,好一幅鄉村風情畫!也許正是這樣的青山綠水,給予兩位老前輩長期關懷社會的動力吧!兩位老前輩對人間理想的堅持和人世的溫情,我們銘記在心。

附記:

鍾逸人,《辛酸六十年》上冊原由自由時代於1988發行,其後上、下冊改由前衛出版社出版,初版分別於1993、1995印行。

李喬,《埋冤1947埋冤》分上下二冊,共587頁;目前已發行三版(1995初版、1996二版、2003三版)。

(文章轉載自:臺灣與海洋亞洲 2009/10/14 網站文章)