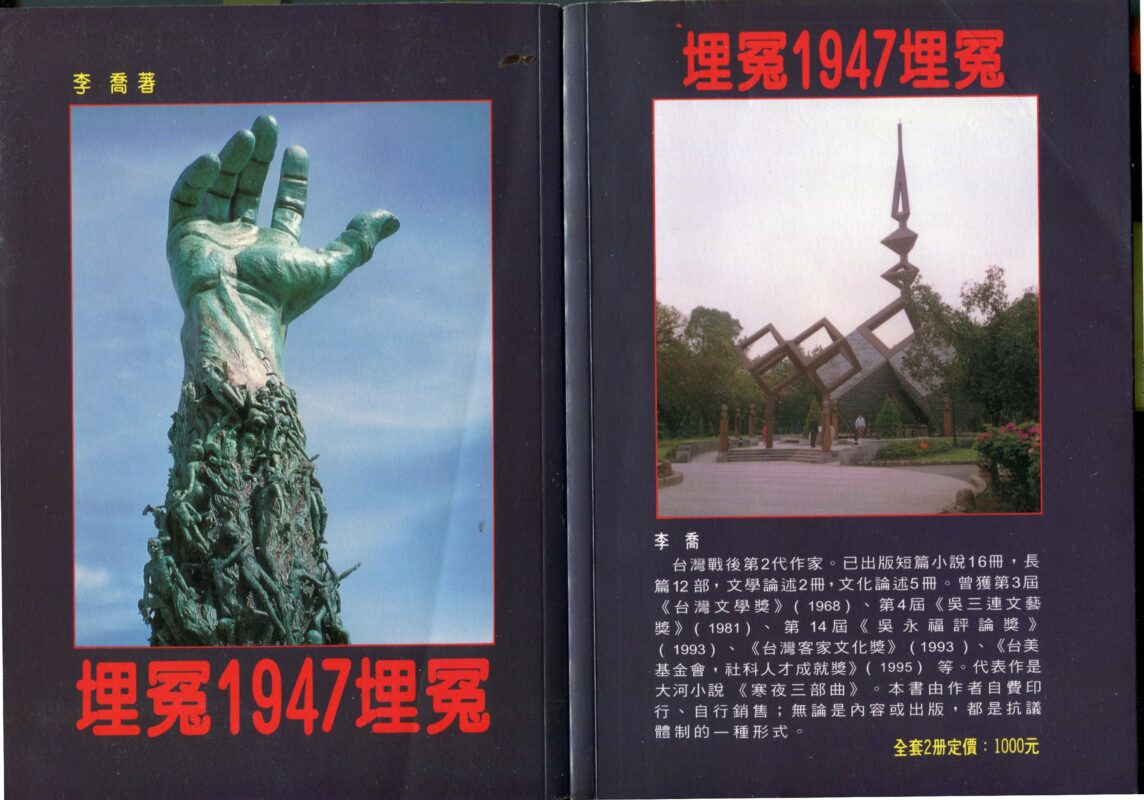

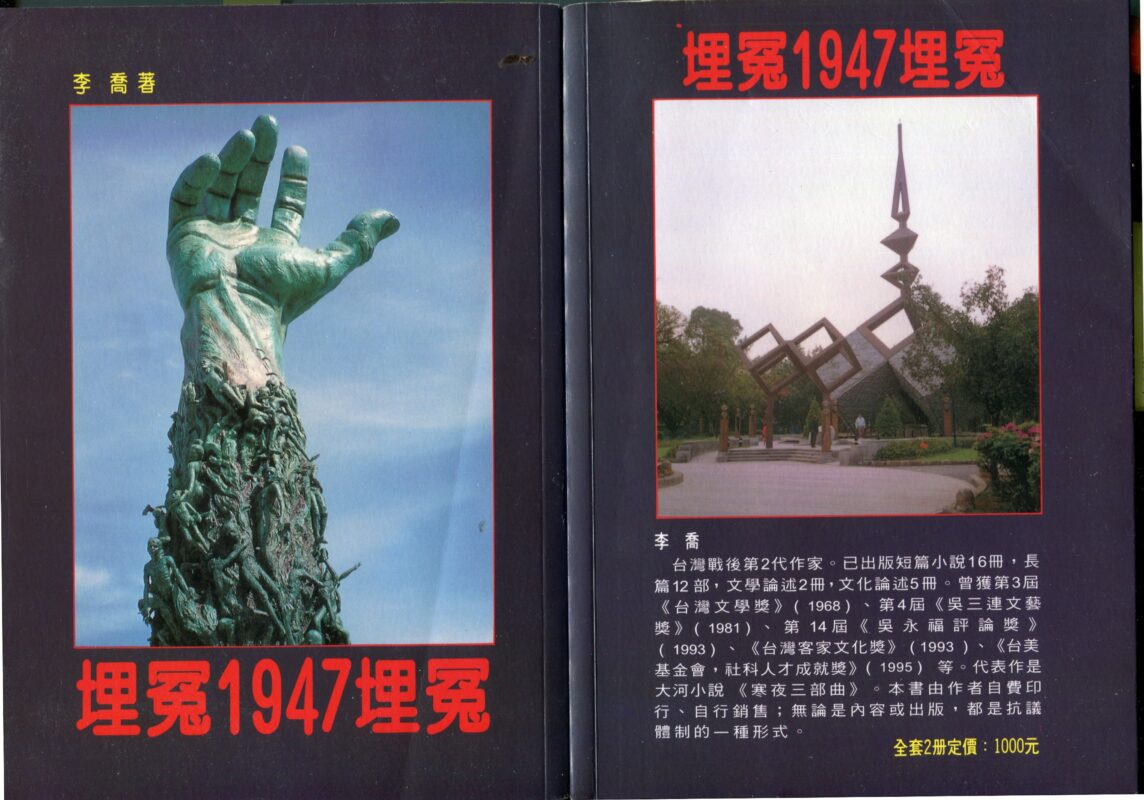

李喬二二八小說《埋冤・一九四七・埋冤》分享會發言稿

周婉窈

這是2/22在台北義光教會舉辦「李喬《埋冤・一九四七・埋冤》分享會」的發言稿。當時考慮只有20分鐘,並沒照稿唸,也有觸景而發的脫稿感言──站在義光教會的講台一眼就看見曾抱起亮均、亭均小姐妹的原來的小客廳空間,而第二次二二八紀念日又將來臨……。這篇發言稿只能講很概要性的,敬請參考。(作者謹記 2025/2/26)

大家午安。今天懷著很沉重的心情來和大家分享我讀李喬老師這套二二八小說的心得。

李老師出面擔任罷免苗栗立委邱鎮軍的領銜人,可以說轟動台灣社會,非常振奮人心。不過,如果知道李老師的為人,「台灣有難,我選擇站出來」是事理之所在,一點也不奇怪。但還是非常敬佩,非常感動!

這部二二八小說實在是煌煌巨著,要講講不完,以下我選擇幾點來講,因為二二八紀念日即將來到,我以寫二二八本身的上冊為主,下冊以後若有機會,應該配合白色恐怖的歷史來解析,更能彰顯其意義。這部小說的主人翁是以鍾逸人先生為藍本,我從1987年鍾先生第一次訪美就認識他,回台灣工作一直有來往,鍾先生待我如「小朋友」,讀這部小說,常感到鍾先生的神貌躍然紙上,這可能是我和一般讀者感受比較不一樣的地方。

首先,我想講《埋冤・一九四七・埋冤》在李喬生命中的意義。以下恕我不用敬稱。

一、《埋冤・一九四七・埋冤》在李喬生命中的意義

這部小說正式發行在1995年10月,不過,之前就在《首都早報》刊登。為了不陷入細節,我們就以1995為小說問世年份。這年7月開始,中國發射飛彈加軍事演習,試圖恐嚇台灣,到11月這段時期,一般稱為「第一次飛彈危機」,翌年又再一次。10月19日李喬在《自立晚報》發表〈心情故事〉一文,他怎麼說呢?他寫道:

「……如果台灣亂了,我就把殘生投入戰亂之中!經歷二世代的我,其實活得很夠了,何況已經完成此生對台灣的債務──寫出二二八!我心裡早已作決定:如不幸外敵內奸來奪取台灣,我決心在其事況中完成最後創作──以血寫下一部大小說。」

接下來是他的「死亡決心」五原則,這就省略。我們要講的是,才一個月前,他的《埋冤・一九四七・埋冤》出版了,這年李喬滿61歲,他認為他已經寫出「二二八」,完成了他這一生對台灣的債務,此生夠了,他完全可以為台灣而死!這次又過了30年,李喬在擔任罷免領銜人的「李喬聲明全文」中說:

「我生於這塊土地,一輩子用文學去反抗人間的不平不義不合理,如今,我選擇以行動來書寫歷史,……」

這一句不就像30年前的這句話的回音嗎?──「我決心在其事況中完成最後創作──以血寫下一部大小說。」只是30年後,我們還需要90歲的老作家矢志犧牲,這不是這30年來台灣的問題,又是什麼呢?

總之,根據李喬的自述,《埋冤・一九四七・埋冤》是他生命中不是最重要也是超級重要的作品。是他自己承擔的生命重擔。我的一位師長,也是李喬的友人,曾說:我生在世間,就是來擔擔子的。我想他們那一輩人有不少人是懷著這樣的心情在看自己與台灣的關係。

那麼,這是怎樣一部小說呢?

二、書寫二二八全景、台灣人的苦難,以及苦難的意義

這部小說上冊寫二二八事件本身,是要寫「全景」,時序上從二二七緝菸事件寫到四月四日張七郎父子三人被虐殺死亡。地理空間則分地區寫,從台北、基隆、台北、台中、嘉義、高雄、屏東、台南,寫到宜蘭、花蓮。幾乎所有大事件和台灣菁英的罹難都寫到,有些寫的人物讓我很驚訝,在1990年代李喬就已經知道,如員林事件,許德輝(小說代名「徐得暉」)的角色、高雄三六大屠殺許秋粽/許國雄父子事,以及楊元丁的死亡。這些即使在當代,我想很多人聽都沒聽過。就書寫「全景」來說,李喬有達到寫作目標,這在執筆的1990年代初期,其實很不容易,那時候二二八口述和研究才剛開始。關於李喬的「先知先覺」,我們放到下面的小節再談。

這裡要特別提出來談的是,李喬的「求真」與「直書」。李喬以小說的方式來寫二二八,但他不是要「小說化」二二八,他要寫歷史上的二二八,所以在這部小說中,他提供了很多「供証」,有人名,出生年/地,何時訪談,當時幾歲,以及相關基本資訊;有些是間接訪聞。這在小說中幾乎不可見,有的話也是作為「虛構」的一部分(如當前的一本「歷史」小說)。但在李喬,這是作為小說「求真」的根據,他說:「埋冤・一九四七・埋冤」是小說,小說以追求人間真實自負,……」(2003版,頁167;下同)雖然這裡是在討論32條處理大綱或42條的問題,可以拿來說明李喬對求真的自我要求。他在〈自序之(一)〉中明白講他無法說服自己捨「歷史」而就「文學」,但他力求可以找到滿足「歷史」與「文學」要求的交匯點。(序一,頁16)我不是文學出身,無法評斷是否達到這樣的平衡,不過,就呈現二二八事件來說,我認為很足夠。

李喬是懷著虔誠的心在寫二二八,二二八非常慘。李喬決定「秉筆直書」(頁199-200),不迴避殘酷和野蠻。

二二八的殺人的殘酷和野蠻,我大都看過記載,但讀李喬用文學筆法刻畫得如在眼前,常常讓我喘不過氣來,想跳過不看,但不能跳過,因為那就是先人受的苦,我們必須直視它,才能感受到那種椎心撕裂靈魂的痛。屠殺、酷刑、虐囚 ,都殘忍到極點,有些更是用野蠻已經無法形容了。用鐵絲穿手掌,甚至穿胸背,將台灣人成串槍決填海,幸好有倖存者邱瑞章提供證物(手掌傷痕)證詞(頁907-211),不然一定被說成編造的。不少資料顯示不少家人尋獲屍體時,都只穿內衣褲,甚至裸體。也有耳、鼻、生殖器被割被搗毀,你能想像實況嗎?屏東葉秋木被遊街示眾時,已被割掉耳朵、鼻子和嘴唇,若不是兵士沿途喊叫他的名字,沒有人會認出來是他──因為臉面一團血肉模糊。(頁505)你能想像被綁著站在軍車上遊街的葉秋木,那時候的痛和苦嗎?我寧願他們是在槍斃他的前刻才割他的耳鼻唇,一想就好難受。頁195至199寫兵士如何虐殺學生,包括割生殖器。這種搗毀或割生殖器的虐殺方式,是什麼心理?憑什麼這樣凌遲凌辱台灣人?

台灣人真的要知道二二八的殘酷和野蠻,不要等到再度發生時,還不知道為何會變成這樣?兩岸(國共)是兄弟之邦,不是假的。只有更殘酷、更野蠻、更變態。

書中刻畫台灣人的good will(善意),常常顯得過於天真。(如頁269、326、336等)台灣人也常認為自己沒犯法,沒做壞事,不會怎樣。(如523、206、542等)這根本痴想,土匪要殺你還需要證據?甚至天真到向來捕殺的人提「法律」問題。這在在讓我想到此刻的台灣,土匪已經闖到你家拔出大力砍毀你家樑柱,你還穿起律師袍,要一根一根用法的方式修復。李喬說「台灣人總是這樣謙卑柔順得幾近懦弱的」(頁72),讓我有點恍惚,以為在講現在。

二二八的苦難,對台灣人來說到底意義在哪裡?李喬是具有哲思的文學家,他一直在思考什麼是台灣人的精神面貌,以及在歷史長河中,台灣人的精神史應該是怎樣。

在小說中,李喬不斷告訴我們,二二八的苦難將變成你我「存在」的一部分。最具揭示性的一段文字如下:

「埋冤台灣,台灣埋冤;台灣存有的一切:氣體、液體、固體──之中,全有他們,祂們的成分存在……。」(頁510)

在上冊的最後,李喬這樣寫:

「於是,宜蘭的、基隆的、台北、台中、嘉義、台南、高雄、屏東、花蓮……那些一九四七、二二八消失的父子子女夫妻,一個一個回來了;自時間空間造成的一切形體中顯彰現形,從風裏雨裏山野水湄、走出來活出來。」(頁587)

以此,二二八苦難的意義在於打造台灣人,有台灣人才會有台灣人的國家。也只有當我們有自己的國家,二二八犧牲的人才得以「復活」(閣活),與我們世世代代存在於這個島嶼。

三、時間是正義的殺手,要如何超克?

李喬這部二二八小說,從初版到現在已經30年。上冊最後一句話是:「台灣──埋冤,一九四七。台灣人,還要埋冤到幾時?」其實到現在都還在埋冤。

二二八這麼重大的屠殺事件,事後完全噤聲,一直要到40年後的1987年2月,台灣社會才有第一次的公開紀念行動。40年,有多長?非常長。要知道:這40年是完全不能講二二八,而這同時KMT/ROC的黨國教育,不止泯滅台灣的歷史,取而代之的是中國歷史,不止泯滅作為鄉土的台灣,取而代之的是以中國作為故鄉。這是泯滅與置換同時進行,效果特大。回頭來看,大約1930年代出生的台灣人還有機會知道(或親眼目擊)二二八,對於黨國教育具有抵擋力,但他們之後受完整教育的1940、50年代出生的台灣人,越來越多被教育成「中國人」。二二八的苦難讓很多經歷事件的台灣人開始思考 中國(祖國)vs.台灣的問題,也開始激發出台灣人意識,但鋪天蓋地的中華民族主義教育嚴重阻礙台灣人的歷史進程。

李喬為了寫二二八,花了十年在史料追尋、三年半寫作。如果以1995年為時間點往前推算,就是約在1980、1981年開始進行史料蒐集,書中的「供証」最早也是1981年。當時距離二二八約33、34年,不少見證者都還建在,還可以問到不少事情。從初版的1995年,到現在倏忽30年就又過去了,我們現在距離二二八已經78年了,而二二八不止沒成為台灣人的集體記憶,甚至日漸淡薄,只是個常會放連假的紀念日。

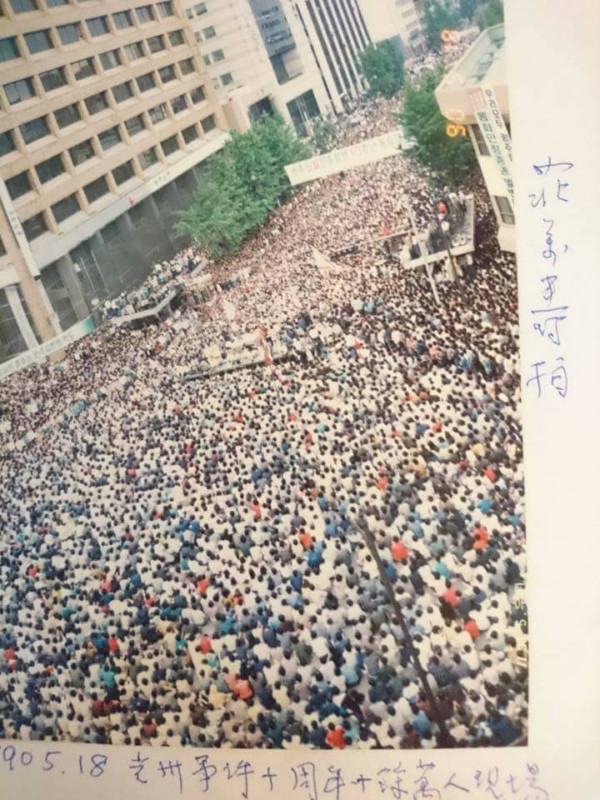

這是我們很大的危機。反觀韓國,光州事件在第六年人們就公開紀念。1990年莊萬壽教授在韓國,剛好碰到光州事件10週年紀念,他特地到光州,見證到人山人海的紀念活動,爬到高樓拍到鳥瞰式的照片,非常壯觀。如果二二八,不要說第六年,若在第十年能夠公開紀念的話,我想台灣會很不一樣,說不定早就建國了。

但是,我們就是在第40週年才突破最嚴重的政治禁忌,首度公開紀念二二八。何其晚!何其晚!時間是正義的殺手,再過五年,大約已經沒有二二八見證者來告訴我們的年輕人,二二八確實發生過,確實很殘忍野蠻。

我們現在正在做一件很困難的事情:因為台灣沒有建國,所以二二八的苦難無法成為台灣人的集體記憶,且隨著時間拉長,越來越邊緣化。反之,台灣若沒有自己的歷史記憶,尤其是遭受外來統治者迫害的苦難記憶,就越難建國。我們目前就陷在這樣的困境中。但處於困境的人沒有悲觀的餘裕,我們必須超克一切困難,為了走在我們前面的濟濟台灣人,尤其是二二八罹難的「義人志士」(李喬用語)。

如何超克?如何挽救二二八的歷史記憶?有很多種作法,由於文學能感動人心,具宣染力,我們應該要組讀書會來仔細讀李喬的二二八小說。我們要將建國後會做的事情,放到建國前做,這樣才能扭轉局面。比如,一個國家建立後一定會有國家歷史,即所謂的國史,我們就要顛倒過來做,台灣還沒建國,我們就要來寫台灣的國家歷史,這樣我們才能創造建國的機會。

想像如果台灣建國了,我們會怎樣讀李喬的二二八小說?讀書會要做/能做的事情很多。首先,我們要將小說中的代名,還原為真名,然後探討為何就這些人用代名。其次,我們要將對話中的台語和日語還原為原來的文字。李喬寫這部小說時,台語的文字書寫系統還沒真正開始,如果當時他已經知道如何寫台文,他應該會採用。至於日文,由於現在懂日文的年輕人很多,我認為日文也可以改採漢字+假名。我們不是要改變李喬的小說,而是,我們要做一個容易讀的版本,一個「國民普及本」。就如同日本平安時代的小說會有現代文版的概念。再來,由於近三十年來有很多資料和檔案出土,也新增加不少研究,我們應該仔細比對,知道哪些地方可以補充,哪些地方與實況有何落差,提供「與時俱進」的註解本。

我相信透過研讀李喬的二二八小說,將會是我們認識二二八的重要途徑。我想很少人像李喬那樣,很早就歸納出二二八是:無差別屠殺平民、有計畫捕殺菁英。在1990年代,他對二二八的理解超過學術研究,即使現在,仍然強過很多學者。

四、文學一向走在很前面、李喬引領我們向前走

由於台灣文學在台灣社會,仍然處於邊緣地帶──我們哪一項以台灣為主體的事物是主流呢?

雖然目前不是主流,但若以立足於台灣、彰顯其主體性來說,台灣的文學走在民間社會的前面。文學其實很難,因為在黨國統治下必須克服語言的問題,但在1964年吳濁流的《台灣文藝》,以及《笠》詩刊就出現了。這是戰後第20年。再過20年,1983李喬提出「台灣文學正解」(《台灣文藝》第83期),確立台灣文學的主體性。那個時候他正在蒐集二二八的史料。再20多年,他的二二八小說問世。然後再30年的今天,我們走到哪裡了?

台灣的路真難走。因為幾乎所有主流都是建制派,學界更是如此。我參加過兩次李喬全集的發表會,一次在2023年3月8日,一次在2024年5月4日,其實感到很失望。第一次完全沒有人提李喬的「台灣獨立」思想與主張,第二次除了陳萬益教授提到李喬的「文化台獨」思想外,沒人提,連擦邊碰到都沒有。我想,抽掉李喬的台獨思想,以及對台灣國家的想像與向望,他的文學被抽掉了什麼?中樞神經,或靈魂?內容還會是很豐富,但什麼沒了呢?

根據陳彥斌2024年5月25日的口述,李喬近來常說:「我覺得我現在隨時可以死,但是要死得有意義,那個有意義的死只有四個字──『台灣獨立』。我絕對可以為了『台灣獨立』這四字,在任何時間、任何狀況下結束自己。」(陳彥斌口述、莊紫蓉整理,〈李喬就是這麼真!〉)

其實若了解黨國教育的深層影響,就會了解台灣學界的保守性及自我建制化,文學和歷史都一樣。二二八與白色恐怖的研究,ROC建制外的研究力量仍然走在前面。

最後,我們一定要記住李喬自己講過的話:「李喬的文學只存在於存在的台灣」。台灣沒了,台灣的歷史與文學就會被消滅,如果用「燒掉」做比喻,會連灰燼都看不到。為了我們的歷史與文學,我們必須保住台灣,必須與外敵和內奸搏鬥到底。在這生死存亡之際,我們呼喚二二八的英靈保佑我們,過去濟濟志士和我們都只存在於存在的台灣!