莫那魯道遺骸歸葬霧社始末(三)

吳俊瑩

五、遺骸歸葬的插曲

謝東閔接到閻振興的來信不久,9月24日前後又獲悉內部關於上述風波的調查報告。報告是由省府委員謝貴(排灣族,曾任臺灣省議員)訪問仁愛鄉各部落後整理上陳,當時謝貴眼見各報對霧社事件領導人物議論紛紛,主動於9月15、16、17日走訪仁愛鄉霧社、盧山、互助村清流、中原、眉原各部落瞭解情況。這份報告的重點與結論在於說明此次風波是「別有用心的山胞幹部所引起的」,多數人認為花岡兩人雖不是霧社事件的領導者,「但並非出賣山胞的日警走狗」,這個說法在當地族人間早有定論,故對報載所稱的「新發現」,反應冷淡。報告中同時轉達了賽德克族人希望莫那的遺骨可收回霧社安葬、恢復花岡兩人的族名、制定致祭日期,同時避免再針對霧社事件重要人物之英雄與否爭論,以免引起地方紛爭與分裂等建議。對於謝貴所提各點,謝東閔認為「極有見地」,也成為民政廳後續規劃歸葬事宜的重要準則。

莫那魯道的遺骸歸葬一事,謝東閔既得到省府委員的內部建議,又有臺大閻校長主動來信,自然是樂觀其成。謝東閔基於「褒獎忠烈」,之所以明快答應閻校長的提議,我認為在某種程度上是想修補「霧社事件」因花岡兩人忠奸問題而受損的抗日形象,於是企圖透過遺骸歸葬,將輿論目光轉移至「純度」毫無疑問的莫那魯道身上,將焦點拉回到抗日的主旋律上。

關於歸葬事宜,謝東閔責成臺灣省政府民政廳成立專案小組,由廳長許新枝統籌協調。10月9日民政廳專案小組召開了第一次會議,會中除省府方面人士,還有南投縣長劉裕猷、仁愛鄉長高光華(花岡二郎的遺腹子)、南投縣議員高聰義等人參加,就遺骸的接送方式、墓園修建、經費事件等進行討論,會中除一般庶務性討論外,尚有以下三點值得注意:(一)高聰義表示現存臺大的遺骸「頭顱有鐵釘之痕跡」,是否為莫那魯道本人真骸,尚有存疑;(二)遺骸的安葬地點,與會多數人員認為應選在霧社,即霧社紀念碑中央上方為宜,但會議記錄中也透露莫那魯道的家屬則「堅持」遺骸應安葬在清流部落;(三)恢復花岡一郎及花岡二郎「真姓名」,不再使用日式姓名,並由鄉公所與省文獻會查明後呈報後,行文忠烈祠採納。

關於第一點遺骸身分確認一事,一行人於10月12日前往臺大查證,經核對日治時期的接收紀錄號碼與骨骸上相符,檢視遺骸後得出「骨骸體格高偉,頭顱無鐵釘橫痕跡,係用長鎗由下顎向上用脚指板鎗自殺,故頭顱碎破,齒顎分開,番刀二把,一長一短,無任何疑問」結論,系方李亦園與宋文薰教授亦表示此為莫那魯道骸骨無誤。但李代主任為求慎重,向省府一行人表達盼能拉高接骸儀式的與會層級,最好能由閻振興、謝東閔親自到場移接,不然至少應由民政廳長到場,「以示隆重」;接骸時間擬在10月24日,便於學生參加祭奠儀式;同時認為棺木運入臺大「似有不妥」,希望能夠將原放有骨骸之玻璃箱用黑布遮護,運回霧社靈厝入殮較妥。關於李亦園的提議,謝東閔批示「在場接交人,請謝委員貴、江副廳長繼五陪同辦理,公祭請許廳長主持」,基本上回應了李亦園的建議,出席接骸儀式的官員層級為省府委員,謝東閔更是親自主持後來遺骸入葬的公祭儀式,在移靈時間與方式上基本上照著系方建議而行。

第二點關於清流部落遺族希望能夠將莫那魯道的遺骸迎回故里的意願,[1]則沒有得到回應。其實,民政廳在會前即已先行派員赴霧社勘查,屬意葬在霧社紀念碑上方中央,對於家屬的意見,會中決議派員會同地方人士前往「勸導」疏通。從會議記錄我們看不到有任何莫那魯道家屬受邀與會,能有任何表示意見的機會,如同日本時代,遺骸被國家主觀認為是屬於它的。在遺骸歸宿的主導權落在政府情況下,其必然僅考慮能否藉此呼應、強固「抗日」這個政治象徵,故在回歸的選擇上,與其還給後人,不如安置在衝突的主要現場,[2]況且領導者骸骨入葬於此,更能將此地昇華為「國殤聖域」。[3]

至於第三點花岡一郎、花岡二郎易名一事,未見下文,反而是在翌年的臺灣省議會上被提出。1974年3月時,省議會兩位原住民議員華加志(屏東排灣族)、陳學益(花蓮泰雅族)在議會內正式提案應將花岡一郎及花岡二郎,改為原名譯音拉奇斯諾敏(Dakis Nobing)、拉奇斯那威(Dakis Nawi),他們認為抗日英雄用日本人所取之名,不適於國情,而且「中國人用日本名,有違國體」,應該同「邊疆地區」之國民,保留語言、姓氏,較借用外國名字為妥當。[4]該案獲大會通過,但省府民政廳就此事請示內政部時,得到的卻是不必更名的回覆。內政部除認為依據法令去世者不得更名外,另一個值得玩味的理由是「花岡一郎、花岡二郎為我高山同胞,但其名字為日式,而其事蹟為抗日此種錯綜關係,似更能增加敵愾同仇之情操,加深其抗日事蹟的深度。」[5]言下之意似乎是取日式姓名的花岡二人竟還「抗日」,足以證明日本的同化政策是失敗的。

倒是「莫那魯道」在歸葬過程間,差一點被省府改名為「莫那道」,所幸未果。正當上述移葬工作正如火如荼進行時,臺灣省文獻委員會秘書突去電民政廳,表示該會過去編纂書籍皆使用「莫那道」,忠烈祠牌位和家中遺像亦均為「莫那道」,不是「莫那魯道」,據此10月23日謝東閔一度核定省文獻會所使用的「莫那道」。但遺族家屬張信介、劉忠仁則透過南投縣政府向民政廳陳請改正,謝東閔指示民政廳研究辦理。1973年12月1日民政廳召開商討霧社事件中抗日烈士莫那道姓名問題座談會,會中省文獻會代表王詩琅仍舊認為「以拉丁文譯為『莫那道』並無不當」,幾年來都是如此,仍應沿用省主席核定之「莫那道」;但李亦園等則持尊重原住民立場,認為「姓名乃個人之符號,表示與他人有別,不必強加更改」,與會人士諸如宋文薰教授、仁愛鄉鄉長高光華、省府委員謝貴、南投縣民政局長楊國平 基本上都認識到原住民無分姓與名,應求真求實,尊重當地意見,但也不忘搬出「國父遺教尊重各民族風情習慣」作為改名依據。12月18日謝東閔重新核定更改為「莫那魯道」,同時去函國防部更改忠烈祠牌位上的名字,此事方塵埃落定。

六、我們與莫那魯道的距離

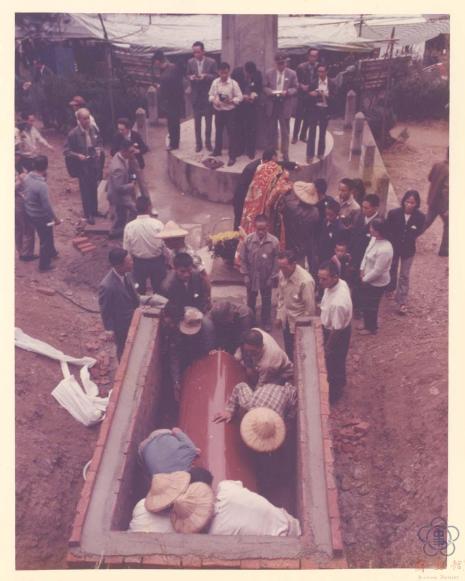

1973年10月27日,是霧社事件發生四十三週年的日子,當天省主席謝東閔親自擔任主祭,用整套漢人習俗(靈車、靈堂、花圈、輓聯、遺像、哀樂、扶棺)安葬了莫那魯道的遺骸。從莫那魯道的定位、遺骸歸葬的動機,不脫抗日民族主義的思維,甚至在漢文化的強勢主導下,「父子連名」的莫那魯道稱呼都差點消失。[6]

在「辨忠奸」的氣氛下,莫那魯道回到霧社了,我們雖得以站在莫那魯道遺骸前,但距離真正的他,依舊遙遠。在紀念公園內「碧血英風」、「義膽忠肝」醒目的黑白牌坊下,佇立環視,映入眼簾的是「抗暴殲仇九百人壯烈捐生長埋碧血 褒忠愍難億萬世英靈如在永勵黃魂」的對聯,於此,想要跳脫漢人思維看待霧社事件,若非有充分的自覺與族群內部知識支撐,可說難上加難。今天,從賽德克人奉行的「gaya」──傳統文化與律法,理解莫那魯道和族人們當下的抉擇,或許是身為漢人的我們接近霧社事件、貼近莫那魯道精神世界的重要線索。深深期盼即將上映的《賽德克.巴萊》,能夠將這番理解檯面化,進到公眾討論之中,由在地的歷史經驗,啟發我們更多對於道德與倫理命題的思辨。[7]

附記:本文所附照片(圖四)上的人物辨識,要特別感謝長期致力於清流部落文史研究與調查的Dakis Pawan(郭明正)先生,以及周婉窈老師的居中協助。

(全文完)

[1]〈莫那魯道的女婿盼迎忠骸回故里〉,《聯合報》1973年9月7日,3版;李展平,〈抗日英雄──莫那魯道移靈記〉,頁19-20。

[2]陳翼漢,〈博物館的藏品是誰的?:幾個文物回歸例子初探〉,《博物館學季刊》17卷3期(2003年,臺北),頁43。

[3]據謝貴調查指出自1953年霧社山胞抗日紀念碑興建完成後,當地原住民從未集會紀念與致祭,年輕一代也多半不知什麼叫霧社事件,紀念碑無人管理,周圍雜草叢生。但在莫那魯道遺骸歸葬後,縣政府每年則是定期於10月27日舉行紀念儀式。

[4]《臺灣省議會公報》30卷19期,頁1116。檢索自「臺灣省議會史料總庫」http://ndap.tpa.gov.tw/drtpa_now/record.php?DataId=03KP00069938&Access_Num=29851(瀏覽日期2011/8/31)

[5]《臺灣省議會公報》31卷12期,頁709。檢索自「臺灣省議會史料總庫」http://ndap.tpa.gov.tw/drtpa_now/record.php?DataId=03KP00070280&Access_Num=29851(瀏覽日期2011/8/31)

[6]賽德克族的命名方式屬於「親子連名」,子名在前,父名或母名在後,以「父子連名」為原則,但也有連母名的情況。父子連名,如莫那.魯道的長子是達多.莫那,次子是巴索.莫那,女兒是馬紅.莫那,意為莫那的兒子達多、巴索、馬紅。花岡一郎族名Dakis Nobing,則是連母名Obing,因變音原則Obing轉為Nobing。通常熟識者之間只稱其名,不會將其父(母)名一起連稱,遇到有需要加以區別或辨識時,才用親子連稱。(以上係根據周婉窈老師的解說)賽德克族沒有所謂漢人的姓氏。關於賽德克族的命名原則可參見郭明正,〈認識莫那.魯道〉,轉引自許鈞淑,〈霧社事件文本的記憶與認同研究〉,頁46。

[7]周婉窈,〈試論戰後台灣關於霧社事件的詮釋〉,《臺灣風物》60卷3期(2010,臺北),頁21-29、43-57。該文PDF檔可透過本部落格連結;文字檔網址:http://enews.url.com.tw/south/63437(上)http://enews.url.com.tw/south/63462(下)。

(文章轉載自:臺灣與海洋亞洲 2011/09/08 網站文章)