追憶蔡焜霖前輩,以及那已遠遠離去的年代

周婉窈

今天(2023/12/18)是蔡焜霖前輩離開我們之後的第一個生日,昨天台灣民主防衛聯盟回到蔡前輩的故鄉台中清水,在清水國小古蹟講堂舉辦「來自清水的孩子──蔡焜霖人權教育論壇」,出席非常踴躍,因為不斷加椅子,所以不能說「爆棚」,但人氣真的很盛。聽眾有清水鄉親,以及來自中部、新竹、雙北的朋友,感謝大家!!

國家人權博物館於11/4舉辦「逆風吟行:蔡焜霖先生紀念會」,事先邀請各方寫稿。我的這篇文章收入當天發送的《逆風吟行:蔡焜霖先生紀念文集》,略加修訂刊於此,向前輩致意。

周婉窈謹記 2023/12/18

這幾天認真想,到底什麼時候認識蔡焜霖先生?中秋連假找出一些資料,雖然不完整,至少確認自己參加了2010年2月(第五屆)、7月(第六屆),以及2013年7月(第九屆)的「白色之路 青年體驗營」,根據手冊2010年兩次人權營蔡焜霖前輩沒參加,2013年那次他有參加,而我應該在那之前就已經認識他。就目前有「事證」的是2010年2月28日,那天張則周老師帶領同學到六張犁公墓為葬在那裡的政治犯掃墓,記得林易澄、黃亭喬等同學負責帶隊;在墓地蔡焜霖前輩有拿小蜜蜂麥克風講話,我做了局部錄影。這支影片約九分半,已放到「台灣放送」網站蔡焜霖前輩的紀念專輯。

在翻舊資料時,看到很多人名,感慨很深,也很難過。「白色之路 青年體驗營」(或稱「人權之路 青年體驗營」,簡稱人權營)是我的朋友林世煜(Michael)先生的發想和策畫的,剛過去的9/25是他過世的對年,他的早逝實在令人惋惜。人權營第一次舉辦是在2008年5月16-18日,那時候馬英九已當選總統,即將就職。人權營當時的主題/主調是「我以青春為你護航」,用意在讓年輕人有機會和政治犯前輩直接接觸、對話,期待年輕人能感同身受那段歷史,因而想為前輩做點事(參與人權/轉型正義工作),這個精神傳承至今。

蔡焜霖前輩從2000年起全力投入轉型正義的工作,2009年7月開始擔任人權營隨隊講師。人權營若一年舉辦二次,2月在景美園區,7月在綠島。蔡前輩總共參加14次人權營,12次到綠島,2次在景美園區;這只是就人權營而言,蔡前輩對於人權和轉型正義的活動,參與的積極度和密度,實在可驚,至死方休,真的稱得上是終身的人權工作者。

由於轉型正義也是我非常關心的議題,過去十餘年,全台奔波演講,在相關的場合經常有機會和蔡前輩碰面,這幾年接觸尤其密切。關於蔡前輩的人權工作,我想很多人會從不同的側面書寫,在此我想提可能比較少人會談到的面向,也就是蔡前輩參與《高一生獄中家書》一書的編譯工作,以及日本教育對本地人前政治犯起的作用(餘蔭?)。

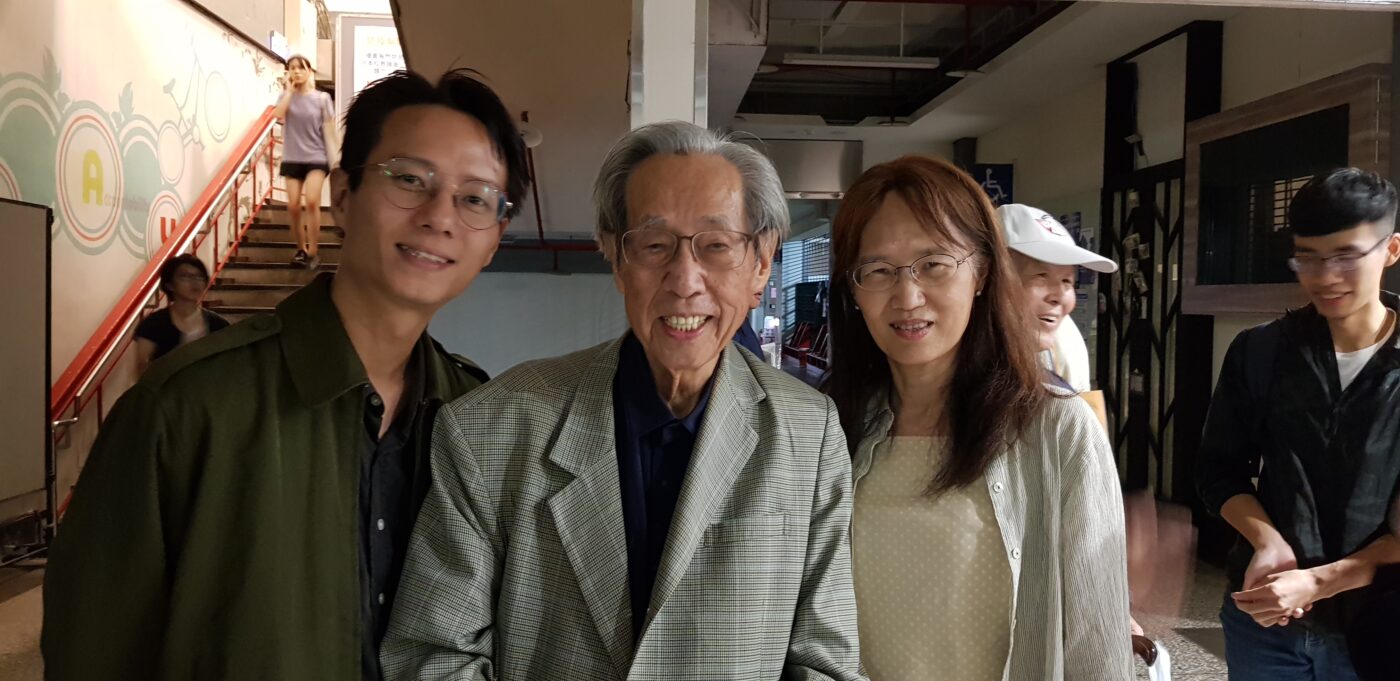

2013年12月10日世界人權日,高一生的遺書由家屬代表高英傑先生捐贈給國家人權博物館籌備處典藏,當時館方有允諾要出版,但毫無動靜,一直到陳俊宏館長上任後,得知此事,才積極進行出版工作。高一生的遺書多數是日文,次子高英傑早就有大致的中文翻譯,館方請蔡焜霖前輩加入日文中譯的核對工作。蔡前輩在日本時代讀到中學校(戰後畢業),他自己又愛看書,可以說有很完整的日文教育,由他來核對戰前日文,可以說是最恰當的人選之一。當時我擔任的工作是「編註」。在一次聯合會議中,在討論信件的排序過程中,有個神奇事發生,也就是原本缺的一封信(館方的收藏沒收此封),竟然就出現在塚本善也教授的影本資料夾中!當時蔡焜霖前輩、高英傑先生都在場見證了這個奇蹟。2020年5月《高一生獄中家書》終於出版了。28日我們三人、塚本善也教授,以及陳俊宏館長都出席新書發表會,可惜做最後日文校訂的津田勤子老師因事無法來參加。

在這裡要提一件事,我研究接受日本教育的最後一個台灣人世代,在戰爭結束時大約十五至二十五歲,我將他們命名為「戰爭期世代」。蔡焜霖前輩不只一次和我說,說我的分析很切合實況,他很認同我的「戰爭期世代」的提法。我想,一個人對某個世代的研究能獲得該世代代表性人物之一的肯定,真的是歷史研究者的最大鼓勵。也可能有這麼一層關係,蔡前輩對我提攜有加。我並沒送他《海行兮的年代》一書,以他的年紀主動讀後輩的學術論文集,實在很不容易,也可見蔡前輩好學、愛看書。前輩也是我認識的九十歲高齡層會用臉書的唯二之一(另一位是賴永祥先生),可見他不只有超人的能力,還非常能與時俱進。

蔡前輩的日文造詣很高深,這是沒話說的,也因此他常被抓「公差」。他曾和我抱怨,有個大機構翻譯一大套日文寫的日記,要他看,他一看不得了,翻錯很多,他說連留日博士都會將文語(日本近代文言文)的意志看成否定。他說他花了很多力氣修改。後來我好奇,特地找該書來看,是有提蔡前輩,但二位主編一位能否正確解讀戰前日文要打問號,另一位是否懂現代日文不確定,即使懂現代日文,應該也無法解讀文語文獻吧?以後少了蔡前輩這個世代的人的協助、把關,戰前日文的翻譯品質真的讓人擔心;語言之外,還牽涉到對該時代的了解。

有一個現象,我沒有餘力研究,在此提出來期待將來有人會想研究。政治犯出獄後找不到工作是常態,在我有限的接觸當中,我發現本地人政治犯有不少人最後靠的是日本時代的教育給予他們的資源──那最後唯一可讓他們在無情世界謀生的東西。這不只是日文,還包括他們對日本文化的了解,以及因日本教育而來的人際關係或社會信賴。蔡前輩創辦《王子》雜誌可以放到這樣一個歷史脈絡來理解;其它還有不少實例,上至開設國際級翻譯社,下至無法謀生只能當卑微的推銷員,推銷日本小產品。這是日本殖民統治終結之後,留給台灣受難的人的「意外的資源」,值得深入研究。

大家都說前輩「溫柔而堅定」,確實如此,但他也會生氣,而且很生氣。有次座談會,他說,他聽到有人聲稱蔣經國是民主化的推手,「三字經都要出來了」。我沒聽過他罵三字經,但他氣憤的程度可想而知(說不定真的會氣到罵三字經)。有一次,在國史館的研討會,他和蔡寬裕前輩都來聽,坐一整天(反觀好多中壯年講者只有自己的場才出現),當時不少與會學者開始齊聲讚美蔣經國,中間休息時,我去倒茶,剛好碰到蔡前輩,我忍不住問他覺得如何,他說:「規腹火強欲著起來矣。」(台語;腹內一把火快要燃燒起來)台灣學者的自我建制化,有時超乎我們的想像。

時間是轉型正義最大的敵人。二二八已經過了76年,白色恐怖從1949年算起到1992年,距今最遠已經74年,最近也31年了。前輩一位一位凋零,以後要由政治犯前輩親自講給年輕人聽,十年後恐怕已經不可能了。現在的年輕人大都是生在1992年台灣自由民主化之後,要能感同身受本來就很難。要如何讓年輕人了解白恐並支持轉型正義,是我們未來很大的挑戰。年輕人是台灣落實轉型正義的希望所在,而此時掌握台灣走向的是位居各行各業領導層的人及其接班者,他們讓我們看不到光亮。台灣是個極端分裂的社會,分裂的兩大群人活在平行世界,我們必須承認並面對這個分裂、這個平行,以及我們(轉型正義派)仍然是少數的殘酷現實,才能思考如何真正有效突破困境,而不會浪費時間在與無法對話的人對話。

曾經參加人權營的前輩,陸續離開我們,我與陳文成博士紀念基金會張龍僑先生確認,有:朱煒煌、林學禮、郭振純、陳孟和、陳英泰、陳深景、陳新吉、陳鵬雲、黃廣海、鍾紹雄、蘇友鵬……等前輩,名單應該更長,只是我們不知道而已。施志成的好友林粵生先生,沒參加人權營,但他是我有聯絡的前輩,曾邀請到中研院台史所與同仁談話,也早就離開人世了。

最後,我想提醒大家,尤其年輕人,蔡前輩堅決主張中正廟的銅像要移除,這在他沒有模糊空間。但看來短期內是無法移除的,記得1988年最後一天的「拉倒吳鳳銅像事件」嗎?是不是我們也需要發動21世紀20年代的「拉倒銅像」運動呢?

轉型正義正在和時間做最後的競賽,它終究會被KMT/ROC黨國透過長時間層累打造的大不義結構絆倒嗎?如果這樣,我們就非常非常對不起濟濟前輩,而迎接我們的可能是另一次台灣史上長期的暗黑。如果是這樣,前輩們一定無法安息,一定會從應安息的所在驚起,恨不得來救我們,但天人永隔,只能隔著衝撞不開的彼岸之牆椎心泣血,而我們則將帶著對濟濟前輩的記憶,拖著前輩們在歷史上永遠一起真正死去。台灣可能就只剩地理的台灣,人世間不再有台灣人。

以上當然是很悲觀的預想(scenario),但三十年就這樣過去了,我們要怎樣才能樂觀呢?不過,不管悲觀或樂觀,最終就是價值的選擇。我想有和政治犯前輩接觸的人都知道,前輩們有統獨之分。左派青年出獄後(甚至出獄前)就選擇建國路線的不在少數;我們也正面臨如何擺脫國共鬥爭/合作的歷史脈絡(或史觀),以台灣為歷史主體,重新看白色恐怖的大課題──為何加入共產黨就要處死?(國共脈絡下就會說是「地下黨」)那是國共雙方將鬥爭搬來台灣繼續他們的下一回合,不是嗎?為何我們就要從這個角度看問題。這個問題很大,以後有機會再討論,讓我們回到原來的問題。上面提到的朱煒煌、林粵生兩位前輩,我有比較近距離的接觸,兩位都主張統一,我很尊敬兩位前輩,也非常尊重他們的政治立場。但今天,我們面臨的是白色恐怖是否要接軌紅色恐怖的問題(圖博、新疆、香港若無法說服你,那我也無語),如果自由、民主、人權是我們的核心價值,那麼我們就必須進行轉型正義。但為何困難重重?也看不到光亮?是否我們必須回到這個問題的根本來思考:台灣從1945年遭受KMT/ROC黨國長期統治,至今仍受到這個體制及其打造出來的生態的霸凌和反噬。如果蘇聯前共和國還陷在舊蘇聯體制中,如何各自進行轉型正義?世界上能夠進行轉型正義的,不都以國家為單位嗎?ROC是一中框架,國際不被承認;而「台灣」是真正的國家嗎?這都是我們必須好好思考的。很多前輩向望台灣建國,是否只有建國才能移除中正廟的巨大銅像?──反之,就是繼續崇奉那位非法/違法取走259條人命的KMT/ROC總統蔣介石吧?

大家都知道蔡前輩最無法原諒蔣經國,他到處控訴「誰殺了我的好朋友蔡炳紅?」。此時蔡前輩已帶著一直活在他內心深處的蔡炳紅,以及無法獲得回應的控訴,離我們而去,但我們不能忘記他們,只要我們沒忘記,蔡前輩、蔡炳紅,以及濟濟受難前輩,都將以另外一種形式活著。只有我們忘記他們,他們才會真正「無去」,而我們也終將「無去」,那麼,前輩們要怎樣才能閣活(koh-ua̍h)?阿,有記持(記憶)才有歷史,有歷史才有民族(準國民),有準國民才有國民國家──我相信,他和濟濟前輩們將活在我們永遠的集體記憶中,而我們別無選擇,必須要為這個集體記憶的具現而打拼!!