公共宗教與公民社會

鄭仰恩

|台灣各宗教團體應該更具體地回應與「土地」和「人民」生死攸關的議題。

台灣基督長老教會積極參與公共事務

近年來,台灣基督長老教會(在本文中簡稱「長老教會」)對台灣的現代化、本土化以及民主化過程的參與和貢獻已經為社會各界所認知與肯定。這種積極參與公共事務的態度先是表現在來台歐美宣教師對台灣民主運動的關懷,其後更展現於本地基督徒對台灣前途、社會公義及主權獨立的堅持。

早自1960年代起,歷經1947年的二二八事件以及1950年代的「白色恐怖」後,台灣社會在國民黨「粉飾太平」的專制戒嚴體制下可以說毫無聲音(voice-less),許多來台歐美宣教師勇敢為台灣人發出先知性的聲音,成為民主政治發展的先鋒,並為此付出艱辛代價,或被驅逐出境或拒絕居留,例如美國衛理公會的唐培禮(Michael Thornberry)和唐秋詩(Judith Thomas)夫婦、美國長老教會的韋禮遜(Donald J. Wilson)和郭大衛(David Gelzer)、美國歸正教會的嘉偉德(Wendell Karsen)、萬益士(Rowland van Es),以及英國長老教會的彌迪理(Daniel Beeby)等。他們積極涉入公共場域、追求公義的宗教態度成為最初的典範。

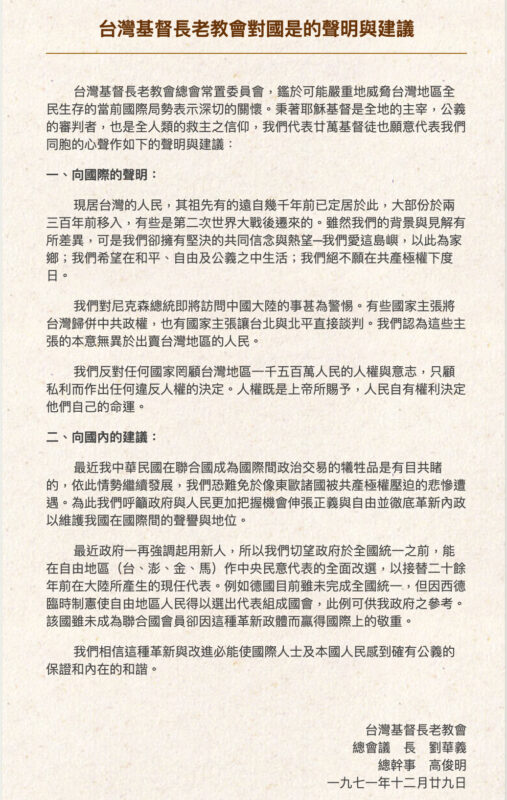

自1970年起,由於台灣被迫退出聯合國,外交日益孤立,加上中國和美國逐漸邁向「關係正常化」,台灣的政治、社會都呈現前所未有的危機感。結果,長老教會站在宗教信仰的立場以及認同鄉土、人民的態度,前後發表了三個宣言。這些基於宗教良心所發出的聲音成為另一種典範。

早在1974年,日本基督教神學家小山晃佑(Kosuke Koyama)就在他所著的《水牛神學》一書中生動地點出長老教會這種勇敢出聲的「社會先知」精神:「自從1949年以來,蔣介石政權的基本政策就是『解放大陸』,這不只是一個國策或意識形態而已,而是每一個島上的人在任何場合都被迫要儀式性地背誦的『教條』(creed)。這個奇異且虛幻的教條就是蔣介石島(Chiang Kai-shek island)上的官方政治『宗教』。美國支持這樣的一個『信仰告白』。過去25年來,島上的人 – 或許包括蔣介石自己 – 雖然深知其不可能性,但卻都生活在如此一個『國王的新衣』的實況中。」面對這個「偶像崇拜的處境」,小山問道:「難道教會不該出聲說:『國王陛下,你是赤裸裸的!』嗎?」小山隨後指出,值得慶幸的是,通過1971年12月29日所發表的《國是聲明》,台灣基督長老教會做到了!

在長老教會過去積極參與公共事務的信仰態度裡,我們看到一個致力於「公民社會」之發展的「公共宗教」圖像。

清教徒激進政治和「入世聖徒」的傳統

當我們回溯長老教會的歷史淵源時,我們發現,他源自於十六世紀法國宗教改革家加爾文(John Calvin, 1509-1564)以及他所開展出的宗教傳統。這個傳統被德國宗教社會學家韋伯(Max Weber)稱為「入世的禁慾主義」(inner-worldly asceticism),當代天主教歷史家克里斯多夫.陶蓀(Christopher Dawson)則強調加爾文傳統的精神就是一種「倫理激進主義」,在西方民主政治與文明進展的背後,正是隱藏著加爾文傳統的靈性世界。

確實,在近代西方歷史上,最早涉入「公共政治」領域的團體就是加爾文派(Calvinists)。十七世紀時,在瑞士、荷蘭、蘇格蘭、英國、法國以及後來的「新大陸」,出現了一群帶著積極入世思想及革命性行動的聖徒(saints),他們將政治思想的重心由君主轉至聖徒(或一群聖徒)身上,然後賦予政治行動的理論和神學根據。這一群所謂的「聖徒」在其後的世代中會被稱為「公民」(citizens),因為二者同樣具有公共的美德、紀律和責任感。二者都是將傳統的「私民」(private person)帶入政治秩序中,而這新秩序視參與政治為「出於良心及持續的行為」。換句話說,中世紀社會的人民是政治上的「非參與者」,是「不活躍」的政治人,但是在加爾文派身上我們首次看到一群積極參與公共事務,政治行動受其「信念」支配的激進政治人。

以深受加爾文神學形塑的清教徒(Puritans)為例,他們深信「社會參與」是基督徒的天職,也視社會為基督教原則必須貫徹實施的場所,因此他們在十七世紀的英、美社會中對政治、社會政策影響深遠。以美國殖民時期為例,清教徒們普遍相信「治理眾人」是最高的天職,因此,他們深信基督徒應該致力追求社會公益(common good)超過一切私人考量,這讓他們成為「入世聖徒」(worldly saints),以實際的社會行動關懷窮人、失業者,以及所有的社會邊緣人,他們也成為美國獨立革命及建國運動的主體。

蘇格蘭啟蒙運動和「公民社會」的興起

在加爾文派運動中,和現代世界的發展關係最密切的是蘇格蘭啟蒙運動(Scottish nlightenment)。這是一個風起雲湧於十八世紀(1730-1790)的學術運動,主要中心是愛丁堡和格拉斯哥,強調實用與理論的一體性,結合科學與人文思想,在現代思想方面百花齊放。當時,在法蘭西斯.哈奇森(Francis Hutcheson)和亨利.荷姆(Henry Home)的領導下,在探索宗教觀念、文明史、道德哲學、政治學、經濟學、社會學的精神世界裡爆發出驚人的原創性,各個學術領域紛紛以歷史與社會變遷的觀點重新認知「人性」和「道德理念」的本質,並賦予社會科學和各種實證科學一個脈絡分明的學術正當性。後繼者如斯密(Adam Smith)、休姆(David Hume)、佛格森(Adam Ferguson)、瑞德(Thomas Reid)等逐漸轉化比較刻板僵硬的加爾文傳統,且在神學思想上走向積極樂觀的人性觀點和道德主義,這是最早的歐洲古典自由派思想。

在當時的蘇格蘭處境中,作為社會科學其中一支的神學總是和其他學科進行持續的對話與互動,而這樣的新想法已經逐漸注入神學教育及宣教實務的範疇中。蘇格蘭教育哲學家達維(George Elder Davie)指出,直到1890年之前,也就是所謂的「英國模式」尚未完全掌控蘇格蘭的高等教育之前,蘇格蘭大學的辦學理想是「一般性的全人教育」,是一種培育「民主知識份子」(democratic intellect)的訓練模式。在這課程中,邏輯和形上學的哲學訓練是基本課程,宗教、科學、法律、教育的交織互動也是常態。其後,這個啟蒙運動直接衝擊到蘇格蘭、美國、加拿大的現代人文教育及神學教育,然後再通過改革宗傳統(Reformed Tradition)的宣教師們間接影響到全世界,代表性的高等學府包括愛丁堡、格拉斯哥、普林斯頓等大學等。

在十八世紀的蘇格蘭社會,正是這樣一個新興的公民社會和一個在大學裡逐漸發展的「新科學」(New Science)帶動了蘇格蘭的啟蒙運動。這個新科學的核心是牛頓的方法論,然後再配合蘇格蘭的教育系統。在牛頓、洛克思想的影響下,一個「實驗性哲學」的傳統逐漸開展。我們在哈奇森、休姆、斯密和一整代的蘇格蘭哲學家身上看到,神學就是社會科學的一門,且總是和其他哲學或社會、自然學科進行對話,並共同推動所謂的「城市人文主義」(civic humanism),亦即以「公民社會」(civil society)的角度來關懷整體人性尊嚴與價值之提昇的運動。對這些新時代知識份子而言,人類本就是社會性的存有,而他們無可逃避的責任就是促成對人類處境的科學性理解和改善。延續哈奇森所開啟的長老會人文傳統,斯密確信,良知不只是個人是非的考量,更是經濟互利與公民社會發展的基礎。

近代西方歷史上所謂的「公民社會」實源自中世紀歐洲社會的第三等級。這個非貴族、非農奴的城鎮工匠與商人階級,在封建時代並不構成社會經濟活動與政府稅收的主體,因而未曾受到政治領導階層的重視與干預。有趣的是,這個不受重視的民間社會後來卻成為資本主義興起的基石。為保障新興資產階級的利益,後來撰寫《國富論》的斯密主張公民社會應獨立於政治社會之外,尤其活躍在公民社會的市場交換體制更不應受到政治力的干預。斯密這個論述不僅成為自由市場理論的基礎,也形塑公民社會的核心概念。

被不少當代社會學者稱為「社會學之父」的佛格森(Adam Ferguson)雖然名氣不如休姆和斯密那麼響亮,但是對「公民社會」理論的詮釋卻是影響深遠。他指出,對一個公民社會的主要威脅,除了外來的侵略外,還有內部「源自市民消極態度的專制獨裁(despotism)」。因此,站在「市場社會」(market society)的基礎上,佛格森主張「作為一個社會動物,人民必須對公共事務積極投入並貢獻」,因為自由的基礎在於「願意保護自身利益所做出的自決行動」,現代自由的基本信念就是「參與」和「自主性」。

北美洲的「公民宗教」傳統

受到清教徒傳統及蘇格蘭啟蒙運動的影響,近代北美洲社會逐漸發展出一個「公民宗教」的特質。對此,宗教社會學家貝拉(Robert N. Bellah)及歷史學家馬蒂(Martin E. Marty)提出精彩的分析。運用涂爾幹(E.Durkheim)及帕森斯(Talcott Parsons)的社會學理論,貝拉主張美國的公民宗教傳統試圖將國家的「政治命運」宗教化,並賦予「公民參與公共事務」一種神聖性。這個信仰傳統從聖經中抽離出包括選民、應許之地、新耶路撒冷、死亡與復活等象徵主題並將之應用在美國的處境裡:包括如聖徒般的總統和國家英雄、神話般的社會理想、如聖殿般的獨立廳(Independent Hall)、擺脫殖民統治成為獨立國家的神聖歷史等。

其實,早自二十世紀初起,受到自由人文思潮的影響,美國興起了一波影響深遠的「社會福音運動」(Social Gospel Movement)。她的主要發言人饒申布士(Walter Rauschenbusch)在其名著《社會福音的神學》中強調「社會性的罪」(social sin)或「結構性的惡」(structural evil)存在的事實。換言之,當基督教會在面對世界的眾多問題時,不應僅僅以解決個人在信仰生活或道德良心上的問題為著眼點,或僅僅以實踐「清教徒式的個人私德」為滿足,而應時時考慮到「結構」的因素,且致力於追求公共利益的落實,亦即基督信仰的原則在「公共領域」中的應用與實踐。當代美國神學家尼布爾(Reinhold Niebuhr)就在其經典名著《道德的人與不道德的社會》一書中強調,基督徒應該同時關注兩種道德︰「個人/宗教的道德」以及「社會/政治的道德」。前者是以個人的信仰生活為主要考量點,其最高理想是「愛/不自私」(love);後者則是以公眾的社會/政治生活為主要關心,追求的最高理想是「公平正義」的實現。

詳細檢驗起來,北美洲的「公民宗教」傳統當然也產生過不少問題,除了最常為人所詬病的「大美國心態」外,這個「自我神聖化」的傳統如果和「基要派」(Fundamentalist)式的信仰型態結合,則很容易轉變成1980年代末期開始結盟成形的「宗教極右派」(Religious Right),令人厭惡又生懼。然而,正如馬蒂、貝拉及其他社會學者所指出,這個傳統也塑造了一個具有正面意涵的「公共教會」(public church)形象。以美國的「聯合衛理公會」(United Methodist Church)為例,她擁抱「社會福音」的精神,抨擊重視經濟利益的個人主義,形塑「社會基督徒」的形象,但也面對新的「消費型基督徒」的挑戰。

總之,宗教社會學家明言,只有一個願意面對當代社會議題挑戰且積極加以回應的信仰團體才能在新時代處境中發揮影響力。

歐洲的「政治神學」傳統

當代最具深刻影響力的歐洲「政治神學」傳統應該是始於對二次大戰經驗(特別是德國納粹政權下的「猶太人大屠殺」(Holocaust))的反思以及戰後學生及社會激進運動的挑戰。二次大戰後,潘霍華的信仰觀點以及「世俗神學」(Secular Theology)引發了新一代德國神學家的注目。這些被稱為「政治神學家」的代表人物包括莫特曼(Jürgen Moltmann)、梅茲(J.B. Metz)、左勒(Dorothee Sölle)等,在戰後對「基督教信仰無力回應苦難與不公義」深感無奈與苦悶,又受到1968年學運(肇因於捷克布拉格之春、羅馬天主教的反動思想、黑人公民權運動領袖金恩牧師被刺引發黑人社區暴動等事件)的洗禮,他們的神學思潮開始轉而關注弱勢人權與生命價值、社會公義和族群尊嚴、多元文化與生態危機等。在此「政治」指的便是「公共領域」或是「公民社會」之意。在這些神學家的作品裡,我們讀到「危險的苦難記憶的轉變力量」、「耶穌基督受難的自由傳統」、「不是在天上飛,而是腳踏實地於歷史與社會中的神學」、「被釘十字架的上帝」、「向終末開放的盼望神學」、「不公義始於權力的濫用」、「好的權力就是讓人得著能力」等深具挑戰性的觀點。

梅茲指明,當代基督教的最大危機就是「信仰的隱私化」(privatization of faith),這導致基督教逐漸從公共領域裡被「邊緣化」。換句話說,原本存在於中世紀的「聖俗二元」文化似乎在啟蒙運動思潮及個人主義影響下轉化為「公」與「私」兩領域的分離。因此,這些政治神學家們對基督教信仰「隱私化」的情形普遍憂心忡忡,他們也提醒我們,基督信仰必然和土地、人民的整體命運息息相關,基督徒必須盡其所能地去實現信仰所激發、喚醒的自由與解放的力量,直到所盼望的社會公義能夠成為生活中的現實。如莫特曼所言:「信仰的自由… 驅使人們從事解放性的行動,因為它迫使人們在剝削、壓制、疏離和被擄的處境中痛苦地察覺到苦難。」到了1980年代,歐洲的政治神學更進一步激發了當代最具有啟發性的兩個神學運動 – 解放神學(Liberation Theology)和婦女神學(Feminist Theology) – 以及在不同社會及公共實況中發展出來的神學運動,例如黑人神學、原住民神學、韓國民眾神學、台灣鄉土神學、生態神學、後殖民神學、祖先神學、第三世界神學等。

延續上述「政治神學」的傳統,加上新的世界情勢的變化,包括經濟秩序、政治秩序、家庭結構、文化觀念、宗教傳統的激烈變化,以及國際間的兩極對立(南北失衡)和全球化運動的挑戰,一個新的神學運動產生了。這就是近三十年來蔚為風潮的「公共神學」(Public Theology)。當然,她的出發點和前述「政治神學」的關懷點相似,那就是因為中產階級心態及世俗化思潮所引發的「信仰隱私化」和個人主義心態。英國社會學家桑內特(Richard Sennett)早已指出,當代文化的一個重要心態就是一種「親密性的意識型態」(ideology of intimacy),它主導了我們如何和人建立關係的基調和思考方式。當然,親密並不是壞事,問題是當「親近和溫暖」成為界定一切「有意義之人際關係」的評斷標準時,問題就產生了。

簡言之,這個新興的公共神學嚴肅且認真地思考並回應關乎「公共利益」或「公民社會」的公共議題,這也正是當代歐洲神學家福特(David Ford)和維爾克(Michael Welker)所指稱關乎「人類的興盛躍動」(humanflourishing)的重要議題。然而,公共神學的關懷又不同於先前的政治神學,後者傾向於將「公共領域」等同於政黨政治或政府政策,而前者則是依據發生的順序及正當性將「公民社會的機制」置於「政權」之先。

結語:以公共宗教傳統參與台灣公民社會的建構

過去,台灣的宗教人物經常被批評為「迷信成功、與為政者交相勾結、不問人間疾苦、忽視經典研究、不願接受監督規範、過度追求靈驗」等,讓人著實感到憂心。加上多數宗教傳統長期受到外在政治文化的影響,習慣於以「私我」、「人情」處事,忽視「公共場域」和「結構性」的議題,結果往往是漠視社會公義、關注自身利益、反映族群偏見,甚至欺壓弱勢人權,變成客家作家李喬所描繪的所謂「賄賂一貫道」。這是台灣的各個宗教團體所應該共同反思、改進之處。

自從解嚴之後,台灣的政治與經濟變動快速而激烈,加上台灣社會原本就存在著泛政治化、經濟掛帥的文化,政府公部門與財團的掌控力量相當強大,民間社會幾乎沒有發展的空間。結果是,作為抗衡政治組織與企業財團的所謂「第三部門」(the third sector)的「公民社會」不斷面臨被壓縮或收編的命運,非政府組織(NPO)或非營利組織(NGO)缺乏力量成為主導社會變革的倡議團體,這對整個公民社會的發展與建構是相當不利的。在台灣這塊脆弱的土地上,族群關係、弱勢人權、生態及非核家園、經濟及土地正義等議題不斷浮現。

整體而言,面對新時代的挑戰,特別是「公共宗教」精神的興起,台灣各宗教團體應該更具體地回應與「土地」和「人民」生死攸關的議題,例如殖民與後殖民情境、兩性議題、弱勢團體、全球化的挑戰、貧富差距、經濟公義、公民社會、物質/消費文化、生命科技/倫理、生態環境等,這些都是值得繼續努力的目標。本文所特別注目的長老教會今後也應延續過去為政治人權所作的努力,繼續為原住民、婦女(家暴)、孩童(貧困、性侵、霸凌)、外勞及新移民、殘障、同志等弱勢團體的人權而努力。

原文來自:第131期(2012/8)追求公義 承擔苦難(4-11頁)

參考書目及延伸閱讀:

1.唐培禮(Milo L. Thornberry),《撲火飛蛾:一個美國傳教士親歷的台灣白色恐怖》,賴秀如譯〈台北:允晨文化,2011〉。

2.亞瑟.赫曼(Arthur Herman),《蘇格蘭人如何發明現代世界》(How the Scots Invented the Modern World),韓文正譯(台北:時報文化,2003)。

3.Robert N. Bellah, et al.,《新世界啟示錄》,孟汶靜譯(台北:正中書局,1994)。

4.《我是如何改變的》,莫爾特曼編,盧冠霖譯(香港:漢語基督教文化研究所,2006)。

5.梅茲(J. B. Metz),《歷史與社會中的信仰:對一種實踐的基本神學的研究》,朱雁冰譯(香港:三聯,1994)。

6.莫特曼,《俗世中的上帝》,曾念粵譯(台北:雅歌,1999)。

7.Michael Walzer, The Revolution of the Saints: A Study in the Origins of Radical Politics (New York: Atheneum, 1970).

(文章轉載自:《新使者》雜誌131期(2012/8)追求公義 承擔苦難(4-11頁),網頁電子版:https://www.newm.app/blog/35875552186)