龍居中原 應對台灣文化

莊芳華

(這篇文章原刊載於新台灣雜誌241期)

20多年前的老文章,印證今日的舔共文人

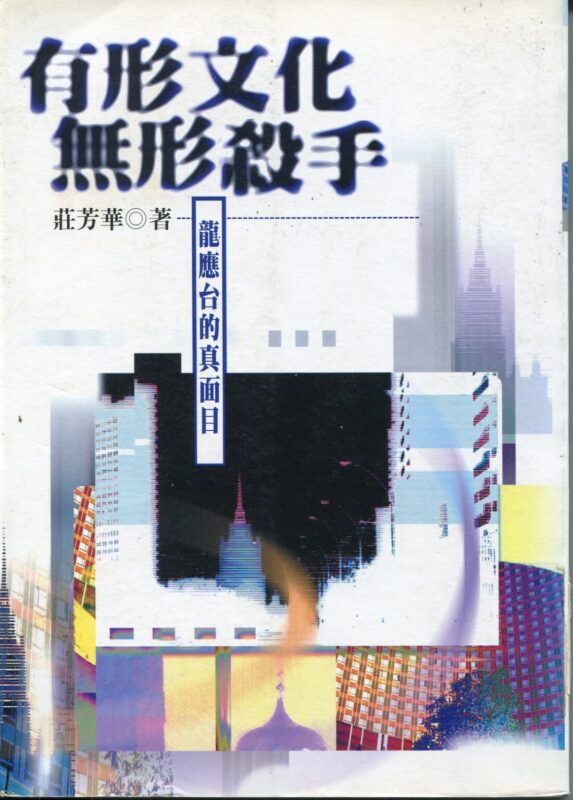

2000年總統大選之前,我在台灣日報連續刊登了評論當今文化趨勢的系列性文章,以台北市文化局長龍應台為代表,名為「有形文化、無形殺手」。事後承蒙富春圖書公司,將文章集結出版成冊。

出書之後,很榮幸獲名政論家司馬文武先生來函鼓勵。司馬先生既是台灣民主運動的先行者,也著述影響台灣的民主思潮。他的政治評論精闢入裡,一直受我敬佩。司馬先生在信中提到:「稱她為殺手,太重了。」對於這句話,我希望作一下解釋。

其實在生活上,我覺得自己是一個非常「溫柔」、「內斂」的女性。既少介入社群活動,也少有社交生活。對龍應台局長的認識,純粹是讀她的文章以及看她擔任台北市文化局長之後的種種作為和言談,得到的了解,絕對沒有對她個人的好惡在裡頭,更不會把「特定人物」冠以「殺手」的稱謂。

我對於具有豐富學識的人,一向都心存佩服。像龍應台等,以豐富「閱歷」來批判「本土」意識的書籍和論述,一直是台灣文化市場的主流,書架上可找到許多例證。但我之選擇龍應台的書做讀後論述,只因為她既然當「文化官」,握有操控台灣文化「走向」的實權,更應該攤開來接受公眾的評鑑。

我會用「文化殺手」這樣激烈的措辭來作為書名,確實有我急切的用心。我所指涉的「殺手」不是指某人,而是指當今的文化市場趨勢,對台灣主體意識的嚴重傷害。

台灣自主意識、台灣文化自信,本來應該是台灣人天經地義的情懷,但是在台灣社會,竟然一直只是主流文化的邊陲,這是非常不可理喻的扭曲現象。造成這種現象的原因與其說是因為過去五十多年來,被國民黨流亡政權政治操控,以致走向錯誤,毋寧說是台灣社會被中國的「文化霸權」所控制更貼切。

今天台灣歷經艱辛的民主化運動,政治勢力也許已經發生了所謂的「變天」,但是全民的文化觀念,還是在中國威權的宰制之下,沒有覺醒。

本來應該是台灣人最平常、最本能的台灣意識,在主流文化論述中,卻一再被扣上「狹隘地域觀」的帽子。以致多數文化人為了凸顯自己的「寬大」,自稱「不屑」劃地自限,覺得當個「華人」、「國際人」、「地球村民」,顯然更有自信。種種所謂「開闊」的說辭,正好用來掩飾自己是台灣人的自卑。漂浮游離心態,還是當今文化市場的主流思潮。

法國華人作家高行健,獲頒諾貝爾文學獎殊榮。台北的文化媒體說:這是「流亡藝術的勝利」。「流亡」或許是時代的無奈,被迫的不得已,但也是個人意志的選擇。說得淺白一點,不是人人都享有當「流亡者」的現實條件的。

作家的成就,應該取決於他的藝術內涵,而不是他的身分。這個有中國背景的流亡作家,受西方社會肯定的成功例證,顯然給台北的文化思潮帶來興奮的共鳴感。

多少人即便活在蠻荒劣土上受盡欺壓,依然願意當一粒定土伸根的種子。國家體制尚未被打破的國際現實上,「國家」依然是人民安身立命的根源,也是付託責任的立足點。像這樣缺乏「在地」意識的游離文人,如果國與國之間有了重大衝突時,他們能為「當地」盡什麼責任嗎?

享受台灣豐厚資源、擁有百分之百言論自由權的文化人,心態上還自認是漂浮的流亡者,真是枉費這片土地,對他們的供養和庇蔭啊。

在出版市場上被廣為推銷的文化論述書籍,都以「博大」自詡,看看某些人「一思索就是百年」,「一輕嘆就是千年」,一談文化就拿「五千年」來唬人。據說龍女士的「百年思索」一書,銷售量高達十萬冊以上,各地方的讀書會,許多自認有「文化水平」的讀書人,都爭相拜讀。而我的「有形文化、無形殺手」一書,顯然還是落在「主流市場」的「邊陲帶」吧。

讀書人寧願關心「長遠時間」和「廣渺空間」,卻從來不去「面對當下」;全然不顧為什麼我們僅有的小台灣,只為了想在國際社會間存活,就得苦苦掙扎。

還記得幾年前,出版市場出現一本小說,名為『1995潤八月』,寫中共將血洗台灣來威嚇台灣人。這本書造成驚嚇,股市大跌,掀起一波又一波逃難的移民潮。想起當時整個社會的動盪恐慌,事過境遷後也許覺得非常可笑;但是類似這樣的謠傳,只是換成不同的說法,在主流媒體上繼續被廣為流佈。

今天民進黨能執政,是透過民主運動的洗禮,得到民意支持才取得政權的。但效忠「泛」國民黨舊王朝的中國沙文意識族群,絲毫不尊重這個民主體制下的新政府,不斷散播恐慌落難的謠傳,造成社會動盪,彷彿即使拖垮台灣,也在所不惜。

過去對國民黨的戒嚴管制乖乖服從,御用發聲的新聞媒體,現在以詆毀新政府為職志,充分施展言論批評權。這正是因為生活在台灣土地上的人民,一直無法凝聚在地情感與責任心,以致有任何謠言散播,就造成人心恐慌,千方百計出走。而這種無根飄泊的意識型態,正是文化市場的主流觀點。

以封建價值觀為基調的「大漢」沙文文化,成為殺傷「台灣自信心」的力量。這種殺傷力,尤其包藏在經常自我標謗「廣博」「理性」的知識人身上時,更是傷害社會於無形。這就是我不得已使用「殺手」這個重話的原因。

具「自由身分」的文化人,在市場上發表個人的意識觀點,儘管多麼乖張離譜,都取決於市場需要的存廢,無可厚非。但龍應台掌文化權,種種作為卻是藉「政治力」操控文化走向,這不是她的「高論」中最忌諱的嗎?

她未經公開評鑑就個人宣布將嚴家淦故居訂為古蹟。這其中有沒有個人既成的意識型態?

她拒絕出借北美館為新總統就職五二0國宴場所,理由是北美館中立,不能有「政治活動」。這和她曾經感激政治人庇護她的創作空間,思考邏輯不同吧?

她強力運作把「台灣和平基金會」經營的二二八紀念館收回,理由是不讓政治鬥爭和意識型態進入館中。結果二二八紀念館由梅可望領導團隊經營,而團隊董事名單竟然包括曾正仁、伍澤元在內。她的認定中,黑金勢力比台灣意識純潔吧?

她在建國中學演講,被問及究竟是哪一國人時回答道:「故鄉不是哪一片土,哪一個政權,而是感情文化的思考。」這種飄渺高論,土土的台灣人實在聽不懂,卻被唬住了。

她任文化局長面對議員質詢時稱:「我隨時都把辭呈放在口袋裡。」以「辭」凸顯清高,這種隨時準備走路的心態,能做事嗎?

她把釀成二二八事件的主事者陳儀列為二二八受難者。她稱:蔣中正不只是中國、也是世界的偉人。她究竟站在那一種歷史「置高點」作評斷?

她反對「士林官邸」開放為全民空間說:為了尊重「屋主」意願,暫不開放。難道還活在「蔣氏家天下」的時代嗎?

她在台北舉辦圓環藝術節,將源自台灣庶民生活的歌謠演唱,看做和女體清涼秀一樣,同屬台灣「俗文化」之一。這又是以「文化中原」在遙看「化外之民」吧。⋯⋯⋯。

種種快速發生,卻也快速流逝的事件,好像都微不足道,但是台灣的文化走向,卻因此偏離台灣主體意識而不自覺,這真是隱於無形的殺手啊。

有些人覺得我的論述未免嚴苛,但我相信有些事件,例如歷史的真相與政治人物功過的評斷,是不該以「嚴苛」或「寬大」做為論述標準,而應該從社會正義的角度去審視,讓社會的「是」與「非」有個清楚的輪廓。

(轉載自:莊芳華 2025/4/5 臉書貼文)