Masao 談「獨立台灣會案」

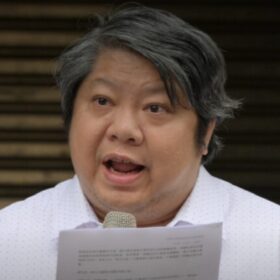

Masao Nikar

按語:

2025年1月9日Masao Nikar牧師受邀在國家人權博物館、中央研究院台灣史研究所舉辦「2025白色恐怖歷史工作坊」,就政治案件受害者生命故事主題,分享他對「獨台會案」(獨立台灣會案)的回憶與想法。因篇幅不長,本文以逐字發言稿為底整理,考慮到以文字呈現,略加調整補充,並經Masao牧師同意刊出並確認內容,再由編者做最小必要的註解。

1991年5月9日法務部調查局宣布偵破史明領導的台獨組織「獨立台灣會」在台地下組織,同日逮捕陳正然、廖偉程、王秀惠、林銀福等。陳正然、王秀惠、林銀福,被調查局以著手實行的「二條一」移送,廖偉程是預備顛覆政府的「二條三」,調查局稱「渠等行為已對國家安全構成嚴重威脅」。本案是1991年5月1日李登輝總統宣告終止戡亂後第一起涉嫌叛亂案。在學生強力抗爭及社會聲援下,5月17日立法院火速廢止《懲治叛亂條例》。該等也在失去9天人身自由後,1991年5月17日高檢署檢察官陳清碧將全案起訴並予交保。1991年12月台灣高等法院以《刑法》第100條判處陳正然、王秀惠、林銀福、安正光2年以下不等刑期。獨台會案爆發後,在中研院李鎮源院士號召「一○○行動聯盟」,接力持續抗爭要求廢止《刑法》第100條,最終以修正作結,將「著手實行」改為「以強暴或脅迫著手實行者」,台灣至此才獲得最基本的言論自由保障,告別白色恐怖,陳正然等亦獲判免訴。(吳俊瑩謹記 2025/7/1)

大家好,早!

不知道要怎麼介紹我自己。你們大概都知道我叫「林銀福」,可是這個名字已經正名了,那是在28年前,我沒有再使用這個名字。我叫Masao Nikar。Masao是日本人的名字,正男或正雄。Nikar是我父親老人家的名字,你們不要叫我Nikar,我也聽不懂,叫我Masao就好,直接講我的名字。28年前的「林銀福」好像已經在我的腦海裡不存在,已經死了吧,被槍斃了嗎?不知道。

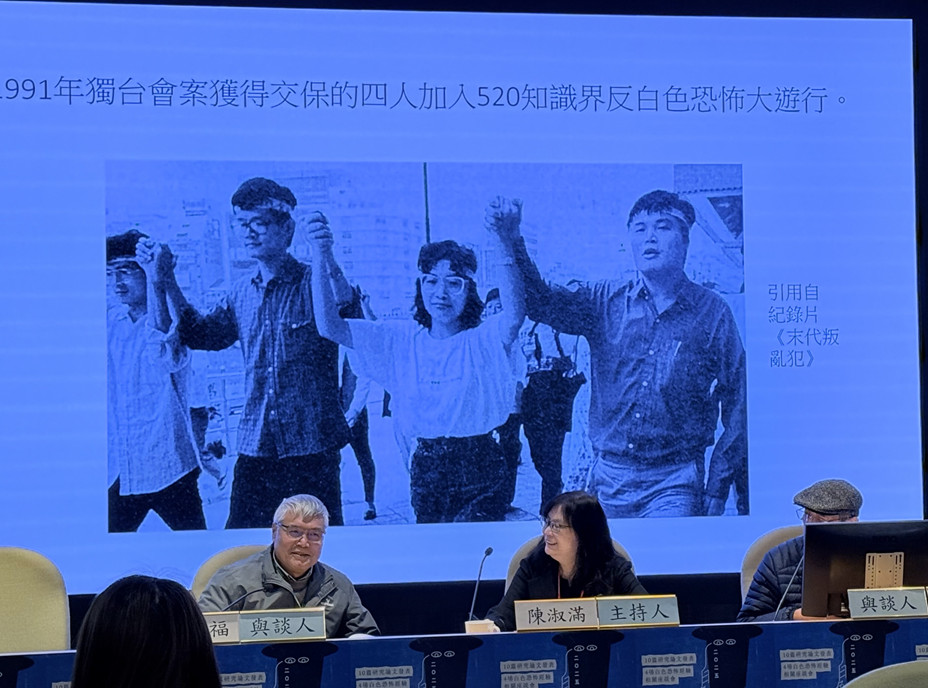

收到這個邀請的時候,我的內人就對我說,34年前的事,你還記得嗎?當然她這麼講,我一直在回復過去這樣的一個時間點,也在思索要講什麼。2014年「末代叛亂犯」,廖建華先生來訪問我拍紀錄片,後來出了一本書。[1] 他訪問我的部分,如果你們有機會看,大概可以瞭解我的部分,今日只有短短的時間陳述,我也很難簡短地說。

大家都看到手上的會議資料,我也看了〈「獨台會案」偵辦過程與政治動機〉,[2] 我不知道為什麼有這樣的動機跟我扯上關係,這是過去的國民黨執政的時候的作法吧。今天反問我,我也不知道他們想要對我做什麼,或是對台灣人要做什麼,或者對原住民要做什麼。大概你們可以瞭解,你們自己去看吧。可是他們沒有想到我為什麼會加入「獨台會案」這個部分。其實我們四個人,我只認識王秀惠[3]啊,其他我也不認識。很多人都說:「我們都有去日本找史明先生啊,為什麼沒有抓我,只抓那四個人?」我也是莫名其妙被抓。我加入獨台會,我有簽名,但我沒有受組織運作的訓練,我都不知道,只是簽了加入的那一張紙。

我為什麼有這麼對台灣認同,主張台灣獨立的想法?其實在我的生命裡,史明先生影響了我,不是因為他而有主張台灣獨立的意識,認識他是後來的事。早先受其影響我的,是在我早年剛進玉山神學院讀書時,也是在1984年的時候,在我新生訓練第一天的第一堂課,我的老師張宗隆也是一個牧師在課堂上跟我們說,這裡有一本禁書:《被出賣的台灣》,[4] 你們想要看,可以買,因為是禁書,不能公開地看,只能一個人看。我聽從他的話,我就買了。於是我是在半夜裡,蓋著棉被,拿著小燈,在棉被裡看《被出賣的台灣》這本書,看了幾個晚上,真正了解認識二二八事件發生的事情就在那個時候開始。我的被改變是剛進神學院,以《被出賣的台灣》開始的改變、啟發醞釀我未來的生命。

我發現原來國民黨執政,來臺灣之後,對台灣人沒什麼好處,沒什麼好,這是我要強調的部分。國民黨的政權沒有什麼好,在玉山神學院的時段,我也讀過《台灣人四百年史》這本史明先生寫的,那是透過鄭南榕先生在台灣印刷發行後,學校的學長在推銷要學生買這本書,那時候我沒錢,有學長買了,就借來看,因此才知道史明先生很尊重原住民說是台灣的主人。這樣一個論述,也讓我肯定自己真的是台灣的主人、是原住民。

我在神學院受很多訓練,我是玉山神學院第一位參加URM的訓練,[5] 我那時才很清楚知道對社會弱勢的台灣人怎麼去關懷。在我花蓮玉山神學院周邊的族人有受害過,我幫他們組織還我土地運動。1988年12月31日,我們集結了,嘉義市嘉義火車站前面的一座吳鳳銅像,在那個時候就把它拉下來。吳鳳故事,在我國小或國中,都有這樣的課程在教。

讀了吳鳳故事,就想說鄒族人殺吳鳳,害得我們阿美族人也被歧視。可是這個課綱裡面的內容,我是一個原住民,我又要恨鄒族人,說你們為什麼要殺吳鳳?這就是國民黨的教育,讓原住民是分化的作法,不是嗎?然後我們原住民就怪鄒族人為什麼要殺吳鳳——他是一個捨身救人的啊,捨身救人的人,為什麼要被殺?這樣的教科書是在製造族群與族群的對立的教育也真害了我們原住民。吳鳳銅像被拉下來,後來的吳鳳鄉成為阿里山鄉,吳鳳故事在教育部、教科書裡面從此不再出現,已經沒有了。對我來說,是一個很大的影響跟記憶。

1989年4月7日是我的生日那天,我跟同學說好要過生日,結果當天下午聽到鄭南榕先生自焚事件。看了新聞的報導,才發現說,真的要這樣嗎?一個被崇敬的人,為了他自己的言論自由自焚。到現在,我的妻子、我的孩子要給我過生日,我說不用了。每到我的生日——4月7號,我就紀念鄭南榕先生不過生日。

社會工作是我從神學院畢業以後一直在關懷的,神學院畢業後我就到高雄,從事服務關懷漁民的工作。[6] 我自己本身是船員出身,又是在海上受過傷的人,我又回到這個工作崗位上,以我的經驗服務在海上的船員。過去都是原住民在跑船。每個月都有20件左右的服務案件,有的死亡,有的受傷,有的失蹤,有的船被關押在國外。這樣的例子每個月都發生,尤其當時執政的國民黨政府已經退出聯合國,從不(沒有在)關心處理這些被扣押的漁船及弱勢船員,他們完全推給漁船公司處理。公司贖回漁船,那是他們的財產啊,那船員怎麼辦?沒有作業,沒有去抓魚,怎麼有薪水可拿呢!船員都是受害的人,這些都是我的同胞,一樣處境的人。我很用心在做這樣的服務,內心很沉痛,因為這些船員在國外被扣押,政府在哪裡?都不知道,不知道怎麼去處理,因為跟對方國家沒有邦交,只好由關心自己財產的漁船公司去處理,我是在關心我自己的船員。

說到這裡,獨台會被抓,說我加入獨台會組織,是!我有簽名,但是每一個人都想有這樣的想法,就希望台灣能夠成為一個獨立的國家。過去的國民黨政權,把台灣弄到什麼樣的環境。剛剛講的,從23歲進神學院的時候,讀了《被出賣的台灣》那一刻起,我就在想、也一直在期待著,很多人跟我一樣吧,都是台灣人,都希望台灣是一個自由民主的國家。

廖建華先生寄給我「末代叛亂犯」的海報,我裱框掛著。突然有一天我的小兒子就跑來我身邊說:「爸爸來一下。」我跟著他走,他指著那海報說:「爸爸,那個是不是你?」我就說:「是!那是我。」後來我也買了護貝紙,我的兩個孩子幫我護貝過去當時獨台會案的報導剪報。現在都還保留著,雖然他們年紀還小,還不覺得那個東西值得讓他們看;可是他們知道,因為將來有很多機會看那樣子的報導。

我家裡的人很支持我,說我是一個很關心國家、台灣處境的人,我是一個會照顧家庭的人。事實上,到目前為止,我仍主張台灣獨立,我不喜歡中華民國,那是不好的名稱,為什麼它是不好的名稱?它是代表外來的一個政權,殘害過台灣人的一個代名詞。

我今天要說,我成為一個受害者,在我的家庭裡面,是一個值得讓家裡的人肯定的,可是在我的族人裡面,我是異類。因為我的族人——阿美族人,家鄉的人沒有人像我這樣,有主張「台灣獨立」的國家意識。在他們來說,是他們不敢講,為什麼?因為他們沒有像我一樣看過《被出賣的台灣》這本書,深感台灣人處境是多麼痛苦,因為他們也不敢跟我一樣說「台灣獨立」,所以他們害怕,他們過去也受害過,他們不敢講出他們心聲,寧可閉著嘴巴也好,怕再有第二個Masao被抓。今天的政權已經慢慢地轉型了,不再有過去那樣被抓的處境,可是他們沒有「台灣獨立」的理念,要怎麼去談呢?台灣的處境,他們從來不講,因為他們仍然處在過去的害怕,一直到現在。除非是類似我這樣的人,有挺身而出的想法。

謝謝這次機會,邀請我再次分享我成為一個獨台會案叛亂犯的受害者之音。我想我也跟另外三位朋友:廖偉程[7]、陳正然[8]、王秀惠,甚至跟著我的學弟安正光[9],向他們敬禮,他們也跟我一樣地受害。但每個人情況不一樣,我跟安正光的處境是比較不好吧,他比我更不好,因為他在他的家鄉裡是被族人所孤立的人,只是因為他貼了我給他的那一張貼紙、海報,[10] 讓他受害。我常跟他聯絡,請安問好,叫他少喝一杯酒,因為我們都是受害人,不要比我多喝一杯,彼此關心。廖偉程、陳正然,我偶爾會聯絡他們,跟他們請安問好。王秀惠,已經走了,那也是最好的一個朋友,雖然她把我「帶壞」(引介我認識史明先生),強迫我去日本見史明,那也好。我在史明先生72歲的時候認識他,在我的內心裡面。史明過世的已經近百歲,我從來沒有聽過他講:「欸,馬撒歐啊,台灣ê代誌交予恁啊!」史明從來不會講這句話,他快要講不出話的時候,仍然在鼓勵我們,怎樣為台灣努力。史明也不會講說:「我老(lāu)啊!」,我不要做了。這個精神仍在我的內心,是值得尊敬的老人,他為台灣付出這麼多、這麼久,難道我們沒有辦法跟著他有這樣的心智嗎?大概只有他一個,我也跟不上他。

因為我也年紀大了,現在我60幾歲了,也不想說什麼了。去年10月,我收到邀請參加中研院的白色恐怖歷史工作座談會,再一次激起我這樣的想法,謝謝今天再次給我的機會,謝謝。

[1] 2015年廖建華導演兼製片,完成片長62分的「末代叛亂犯」紀錄片。2019年出版《末代叛亂犯:「獨台會案」始末口述訪談》。紀錄片及口述訪談,可在網路瀏覽、下載:https://www.commabooks.com.tw/book/677

[2] 本次工作坊吳俊瑩發表〈「獨台會案」的偵辦過程和政治動機〉。

[3] 王秀惠,時年32歲。王秀惠活躍於社運界,長期從事政治運動與街頭活動。獨台會案一審時,台灣高等法院依《刑法》第100條第2項之罪,共同預備意圖竊據國土,及以非法之方法顛覆政府,處有期徒刑2年,後因《刑法》第一百條修正,判決免訴。

[4] 1965年George H. Kerr出版Formosa Betrayed,獲得很大的迴響,是海外台灣留學生重新認識台灣歷史的啟蒙書,也引起在美、日留學台灣青年關注,群策群力下,1973年翻譯成中文。陳榮成在譯序提到這份譯本:「應歸功於一群有熱情、有恆心的海外台灣人青年的努力」,特別感謝蔡連、陳南穎、羅雲莊、林大川、那惠、林文雄等協譯,蘇楓繕稿,吳進義、林啟旭校對,郭榮桔印刷,黃有仁(昭堂)對照編印,陳榮成與妻吳富美負責校譯。譯者群不少係筆名或化名,例如蔡連是「蔡武雄」的化名。

[5] URM(Urban Rural Movement),城鄉宣教運動,強調愛與公義,以非暴力為手段,對人民做賦權的訓練。1982年台灣基督長老教會會友林哲夫引用加拿大的URM訓練。臺灣URM最為人所樂道者,是1988年拉倒嘉義火車站前的吳鳳銅像事件。事後牧師林宗正、布農族Kavas Takistaulan(漢名余進仁,時為玉山神學院學生)、司機曾俊仁及民進黨黨工潘健二遭起訴,嘉義地院法官林勤綱判決潘健二緩刑,其餘無罪。許妝莊,〈李登輝任內政府與長老教會的關係— 以URM城鄉宣教運動受監控情況為例〉,網址:https://presidentiallth.drnh.gov.tw/article.php?access=PATA00100/4dd54c40

[6] 位在高雄市前鎮區的台灣基督長老教會漁民服務中心。

[7] 廖偉程,時年25歲,政大歷史系畢業,當時就讀清華大學歷史研究所碩士班一年級,熱中臺灣史,是陳正然的姻親。獨台會案一審時,台灣高等法院判決無罪。

[8] 陳正然,32歲,無花果資訊文化事業有限公司董事。臺大社會系、社研所畢業,美國加州大學洛杉磯分校肄業。獨台會案一審時,台灣高等法院依《刑法》第100第2項共同預備意圖竊據國土及以非法之方法顛覆政府,處有期徒刑2年,後因《刑法》第100條修正,判決免訴。

[9] 安正光,族名Cegau Drululan,屏東霧臺魯凱族人,時年24歲,台灣基督長老教會魯凱佈道所見習傳道師。安正光就讀玉山神學院時,認識學長Masao,畢業後兩人因舉辦教會活動再度碰頭。獨台會案一審時,台灣高等法院依《刑法》第100條第2項之罪共同預備意圖竊據國土及以非法之方法顛覆政府,處有期徒刑1年6個月,後因《刑法》第100條修正,判決免訴。

[10] 安正光供承張貼Masao給他的貼紙與標語。第一次是1991年3月15日在高雄火車站廣場附近;第二次是同年4月22日在高雄市小港區小康雜貨店門口販售報紙之木架。第三次是獨台會案收網,Masao等被抓後,他非常憤慨,1991年5月11日凌晨3時,拿著「民族民主革命 獨立台灣會」標語,在高雄市小港區路口公共電話亭及小港憲兵分隊左側電線桿張貼,被高雄市警察局小港分局小港派出所巡邏警網逮捕。